喘息はアレルギーの病気で、気管支でアレルギーの炎症が起こることで咳が長引いたり、息苦しい、呼吸する時にゼーゼー・ヒューヒューといった喘鳴(ぜんめい)の症状が出ます。吸入器を使用することで多くの喘息症状は改善します。ここでは、喘息はどんな症状がでるのか、どのような検査で診断するか、吸入器などの治療について説明します。

喘息はアレルギーの病気で、気管支でアレルギーの炎症が起こることで咳が長引いたり、息苦しい、呼吸する時にゼーゼー・ヒューヒューといった喘鳴(ぜんめい)の症状が出ます。吸入器を使用することで多くの喘息症状は改善します。ここでは、喘息はどんな症状がでるのか、どのような検査で診断するか、吸入器などの治療について説明します。

ここでは以下のような疑問について回答したいと思います。

- 喘息ってどんな病気?

- 喘息かどうかは、どうやって分かるの?(診断するの?)

- 喘息の治療法は?

- 喘息って治るの?

- 症状がなくてもなぜ吸入は続けないといけないの?

目次

喘息の原因と症状(喘息ってどんな病気?)

喘息は、アレルギーの炎症が気管支で起こることで、咳や息苦しさ・喘鳴(ゼーゼー・ヒューヒュー)、胸痛などの症状がでる病気です。

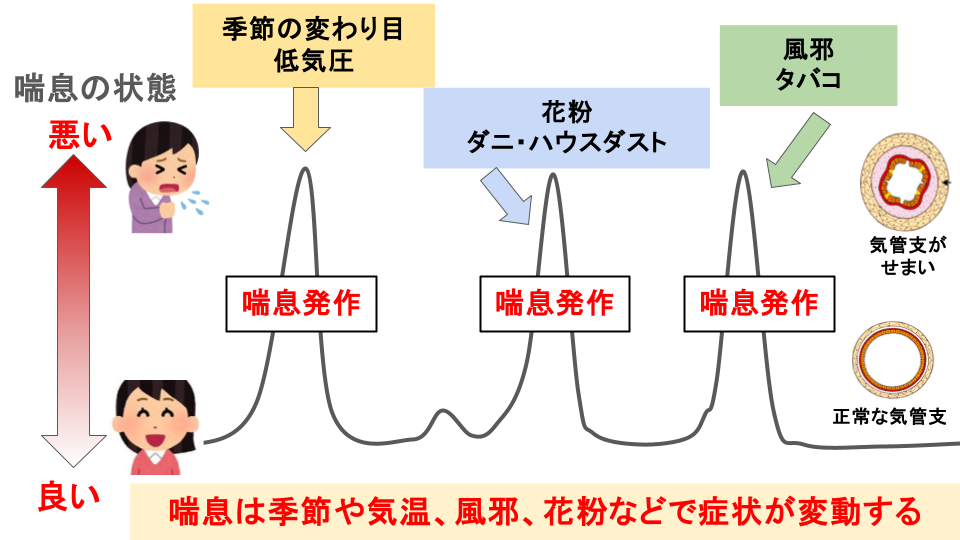

喘息の症状にはいくつか特徴があります。一番重要なポイントは「変動性」で、症状が良くなったり悪化したり変動するのです。喘息の方の咳や喘鳴は、一日の中でも夜間や早朝に悪化します(夜中の3時が最も症状が悪化すると言われています)。また症状は日によってもマチマチで、調子の良い日も良い日もあれば悪い日もあります。人によっては、低気圧(雨や雪)などの天候や寒さで症状が悪化する方もいます。また季節性があることがあり、特定の季節になると毎年症状が悪化する人もいます。一番多いのは、風邪や新型コロナウイルス感染症などのウイルス感染症をきっかけとして喘息発作が起きるという経過です。風邪の後に咳が長引き、夜間に喘鳴や息が苦しいなどの症状がでて病院を受診されるケースが多いです。

喘鳴とは、ゼーゼー・ヒューヒューと呼吸を吐くときに音がする状態です。なかなか聞いたことがないと思いますが、こちらの動画が参考になります(https://www.youtube.com/watch?v=7GPh4w5-jM0)。

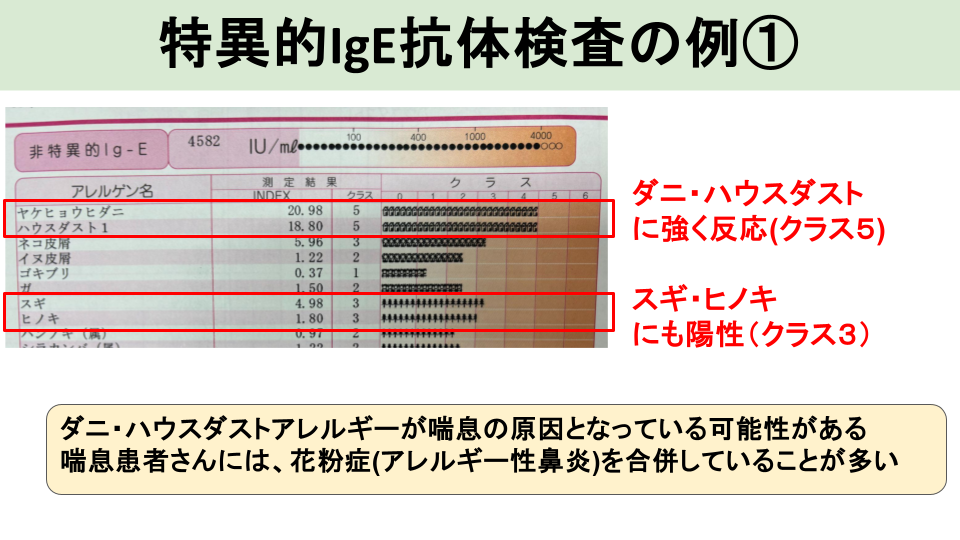

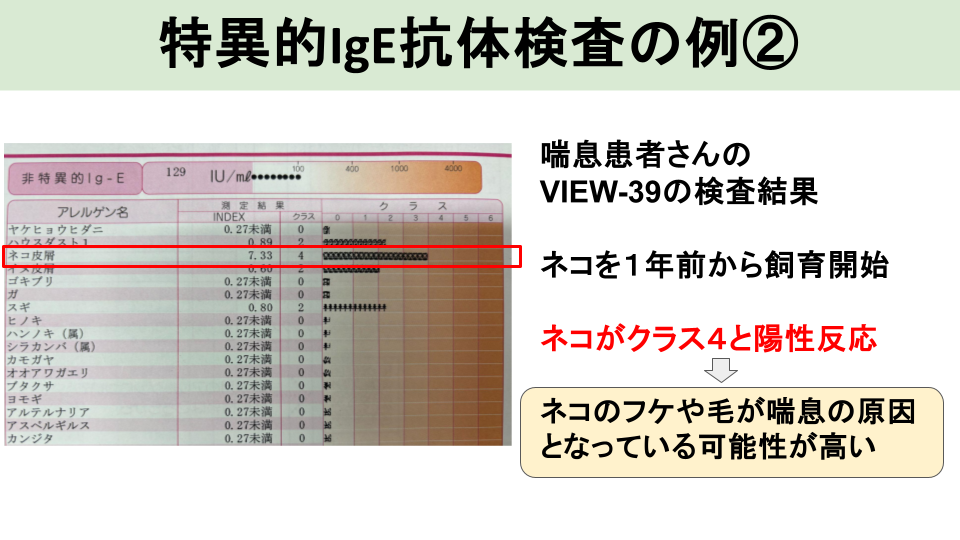

喘息には様々な原因があります。ダニ・ハウスダスト(ホコリ)、ネコやうさぎなどのペットなどのフケ・毛、花粉(スギ・ヒノキ・イネ科)、カビ、アルコール、ストレスや睡眠不足、タバコなどが代表的なものです。これらのアレルゲンに常に暴露されることで、気管支でアレルギーの炎症が起こり、喘息を発症します。

参考情報:日本呼吸器学会HP「気管支ぜんそく」

https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/c/c-01.html

喘息の診断・検査方法(喘息ってどうやってわかるの?)

喘息の診断は難しく、呼吸器内科を専門とする医師でも悩むことがしばしばあります。 というのも喘息と診断する基準やゴールデンスタンダードはなく、様々な問診や検査から診断していきます。

以下が喘息の代表的な検査になります。名古屋おもて呼吸器・アレルギー内科クリニック(金山駅前院)では、以下の検査のすべてを実施することができます。

①問診

問診は喘息の診断でとても重要です。特に以下のような症状にたくさん当てはまる方は、喘息の可能性が高くなります。

(喘息診療実践ガイドライン2024年より引用改変)

- 3週間以上咳が続いている

- 喘鳴(ゼーゼー・ヒューヒュー)がある

- 咳が夜間に多い

- 息苦しさがある

- 症状が一日のうちでも変動があり、また季節によっても変化する

- 冷気や香水・線香の香りで咳が誘発される

- 小児喘息を指摘されたことがある

- 家族に喘息の方がいる

- ペットを飼い始めて一年以内である

特に重要なのが咳の持続期間や症状の変動性です。3週間以上続く咳で、夜間に咳や呼吸困難、喘鳴がある場合は非常に喘息の可能性が高くなります。ただし、このような症状は、肺気腫や心不全でも出ることがあるため、検査で確認する必要があります。

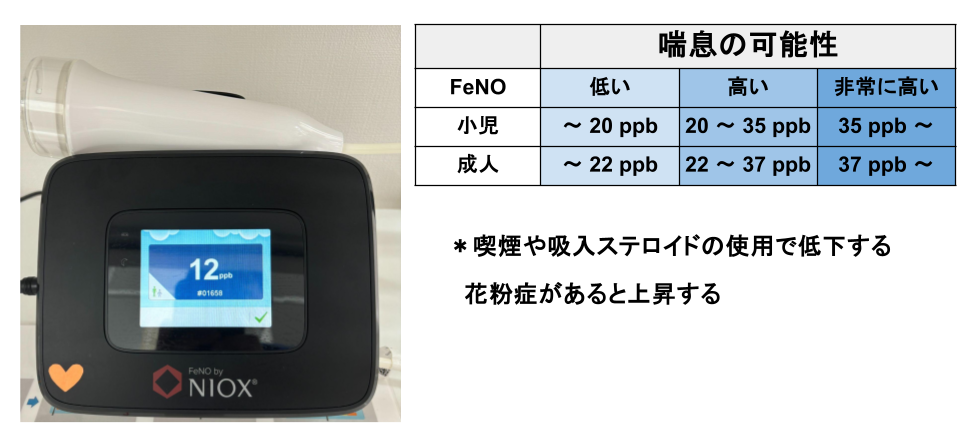

②FeNO値が高い

呼気NO値(FeNO)値は、喘息の本体である気道のアレルギー炎症(好酸球性炎症)を評価するのに有用です。

大人の場合、22 ppb以上だと喘息の可能性が高く、37 ppb以上だとほぼ喘息と診断してよいと言われています。

花粉症などで上昇し、喫煙や吸入ステロイドの使用で低下するため解釈には注意が必要です。

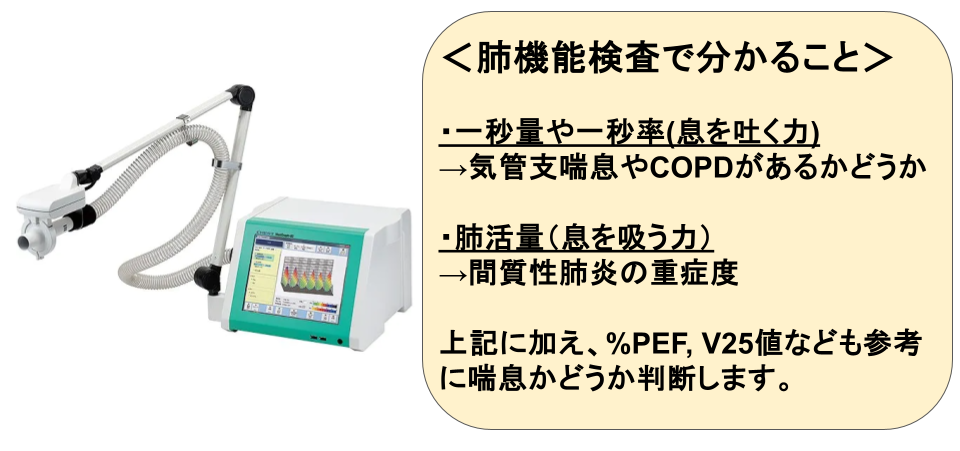

③肺機能検査

肺機能検査は、大きく息を吸ったり吐いたりする検査で、喘息の患者さんでは息を吐く力が低下するのが特徴です。

息を吐く力は、肺機能検査で以下の数値で判断します。

- 一秒率(FEV1.0%)、一秒量

- PEF(ピークフロー値)

- V25値

それぞれどの程度まで低下すると喘息と診断するかという明確な基準はありません。一秒率は70%より下回ると大きく低下していると考えてよいと思います(子供では80%と言われています)。

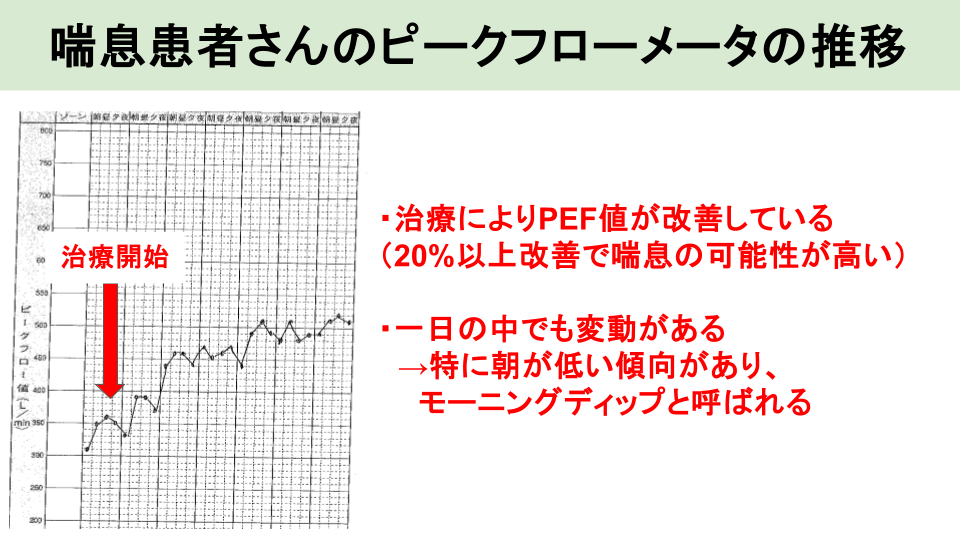

大事なのは変化率で、治療後に再評価した際に一秒量が12%以上かつ200ml以上増えていると喘息の可能性が非常に高くなります(喘息の診断で重要な気道可逆性があると判断します)。

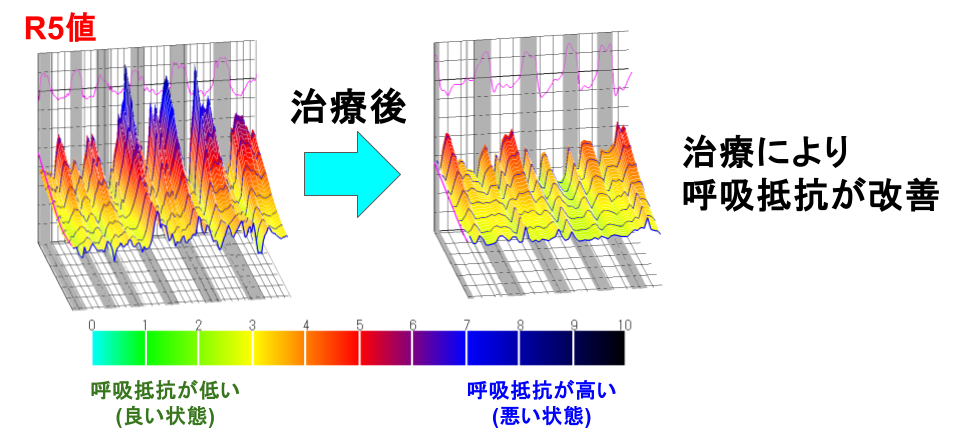

④モストグラフ(広域周波オシレーション法)

モストグラフ検査は非常に簡単な検査で、機械を口にくわえ、普通に(安静に)呼吸してもらうだけで測定できます。

また結果が色分けされて出てくるので、見やすい・分かりやすい検査結果となります。R5値やR20値が参考になり、これらは一秒量とも関連しており、また一秒率よりも病態の差異に敏感です。

喘息患者さんでは、呼吸抵抗は高くなり、周波数や呼吸周期への依存はあまり見られないのが特徴です。そして治療により呼吸抵抗は改善していきます。

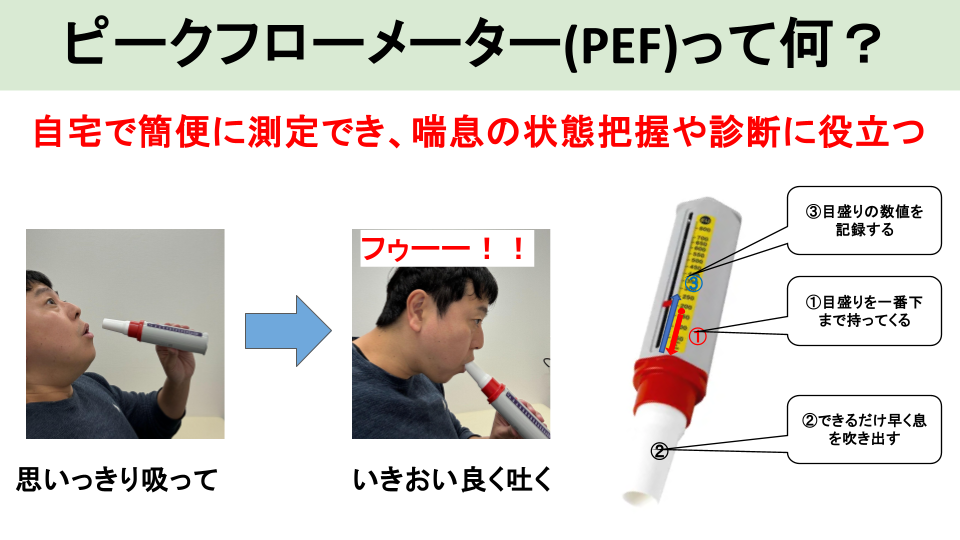

⑤ピークフロー(PEF)値

ピークフロー値は、おもいっきり息を吐いたときの最大流速のことを言います(最大呼気速度)。ピークフローの測定は、とても簡単で自宅でもできます。

ピークフローを測定する意味は、以下の目的があります。

喘息のコントロール状態を把握する

毎日や悪化した時に測定することで、喘息の状態がどの程度悪化しているか把握できます。 アクションプランといって、前もって医師がピークフロー値により対応を指示しておくことも可能です。

喘息の診断をする(日内変動や日間変動を確認)

喘息の診断には、ピークフロー値が日内変動もしくは日間変動で20%以上あるときに診断が可能です。喘息は、症状や病状に変動がある病気のため、病院を受診した時に様々な検査を行っても異常がでないこともしばしばあります。このような時に、ピークフローが役に立つのです。

⑥胸部レントゲン

気管支喘息は気管支の病気のため、レントゲン検査や胸部CT検査では異常がないことが多いです。喘息発作の時には、過膨張(かぼうちょう)といって肺が膨らみ過ぎていることがあります。

また喘息によく合併する病気として、好酸球性肺炎やアレルギー性気管支肺真菌症(ABPM)などがありますが、これらがある場合はレントゲンやCTで異常が見られます。

そのほかにも、心不全や肺気腫(COPD急性増悪)では咳や痰、喘鳴が見られます。胸部レントゲンを実施するのは、これらのほかの病気の可能性がないか調べる目的もあります。

⑦血液検査

血液検査では、原因となるアレルゲンを特定するために、特異的IgE抗体検査を行います。

喘息患者さんでは、以下のような項目を測定することが推奨されています(喘息診療実践ガイドライン2024)。

- ダニ(ヤケヒョウダニ)

- 花粉:スギ・ヒノキ・ブタクサ・ヨモギ

- カビ(真菌):アスペルギルス・アルテルナリア・トリコフィトン

- 動物*:イヌ・ネコ

- ゴキブリ・ガ

*飼育しているペットが最も重要

検査結果は、クラス0~6の7段階で示されます。(0が弱い反応、6が強い反応)

⑧診断的治療(吸入ステロイドや気管支拡張剤で症状が改善する)

気管支喘息は症状や病状に変動があるため、検査を行ってもしばしば診断が難しいことがあります。このような場合は、吸入ステロイド薬や吸入気管支拡張剤などの喘息治療を行い、症状が改善するかどうかみる、診断的治療を行うことがあります。できれば、ピークフロー値などを測定してみることも大切です。

治療開始後から、咳や喘鳴などの症状が速やかに改善すれば、喘息の可能性が高くなります。また治療後に肺機能検査やモストグラフを行い、どの程度よくなったか確認することも重要になります。

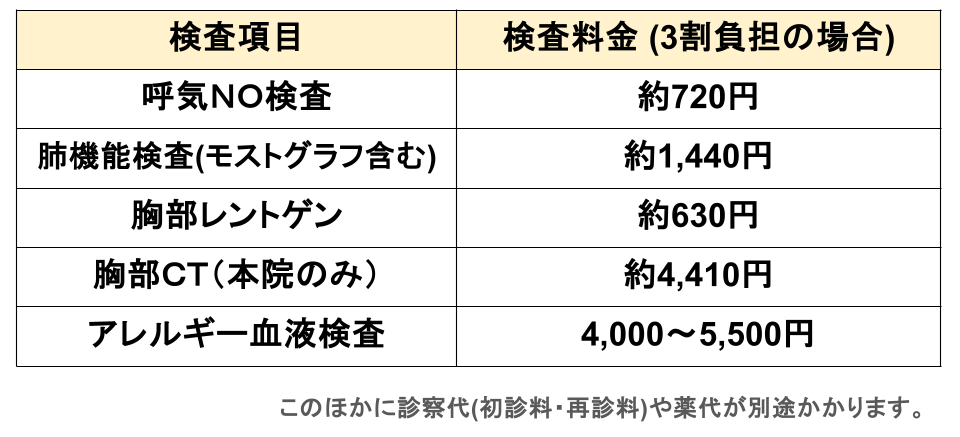

上記の検査の費用は概ね以下のようになっております。

治療(吸入器・飲み薬)

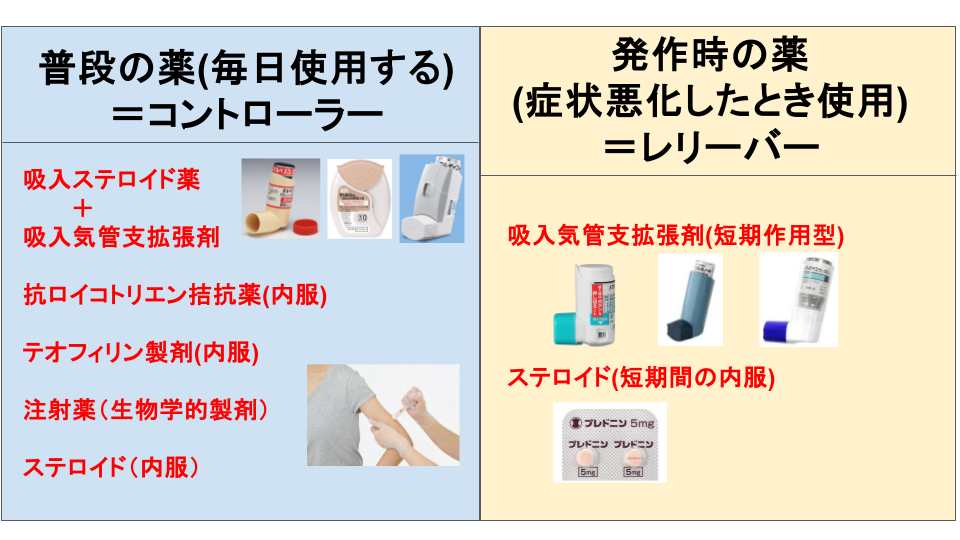

治療で最も重要なのが吸入薬です。現在は吸入器と薬が一体となっているものが主流で、自宅で毎日吸入を行います。

定期的に使用する吸入薬や内服薬・注射薬と、症状の悪化したときに使用する吸入薬、内服薬があります。症状があって病院に受診される喘息患者さんの多くは、この両方で治療を開始することになります。

吸入器の中に入っている薬として重要なものが、吸入ステロイド、吸入気管支拡張薬(β刺激薬・抗コリン薬)です。その中でも吸入ステロイドが最も重要な薬で、喘息の症状(咳・喘鳴)を改善させ、発作の頻度を減らしてくれます。ほかにも、気道リモデリングの抑制や喘息死を減らすといったメリットがあります。

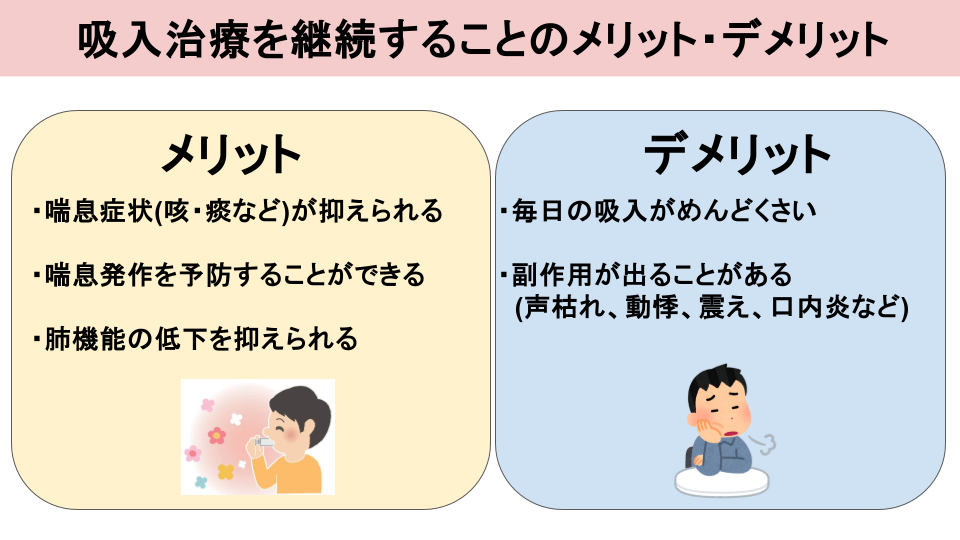

喘息の方が、症状がないときも吸入を長期的に継続するメリットはなんでしょうか?

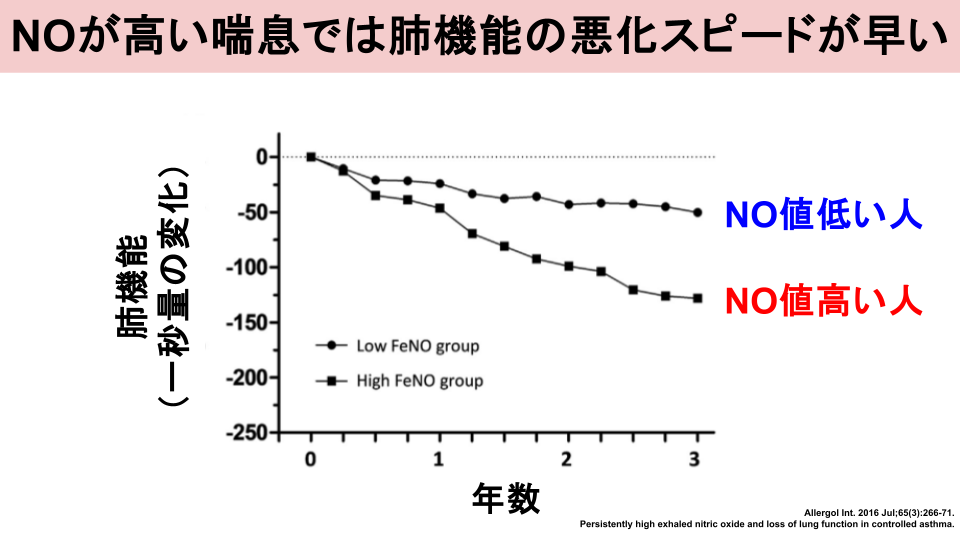

気道の炎症を表す呼気NO濃度が高い喘息の方は、肺機能の低下スピードが通常の喘息の方よりも早いということが分かっています。これはリモデリングと言って、気道が硬くなり老化していく現象です。吸入ステロイドは、このリモデリングを抑制する効果があります。症状がない時も吸入するメリットは、このリモデリング抑制効果にあります。

吸入薬を継続することのデメリットは何でしょうか?

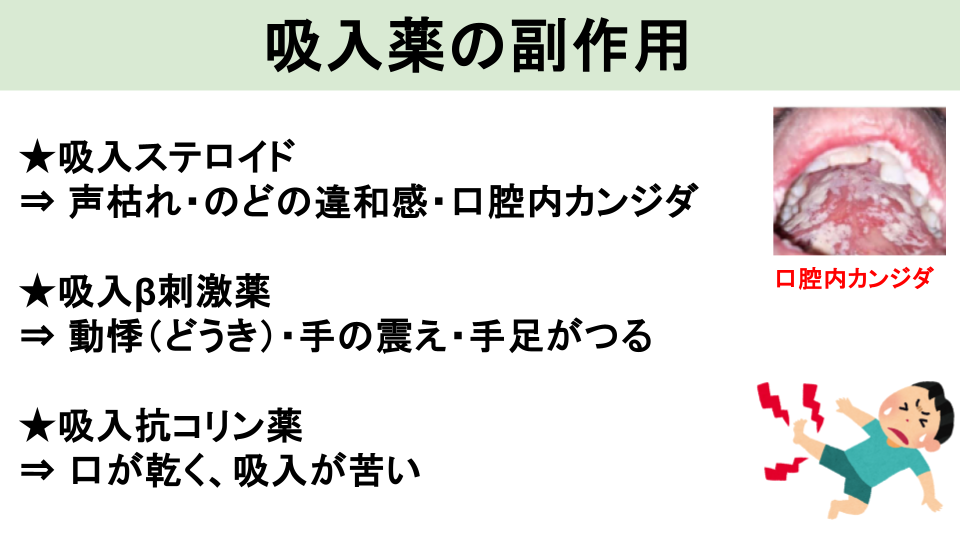

デメリットとしては、副作用です。

局所の副作用としては、声枯れ・のどの違和感・口腔内カンジダなどがあります。全身の副作用としては、肺炎が挙げられます。吸入ステロイドを使用している方は、使用していない方と比較して約2倍肺炎を起こしやすくなるというデータもあります。

吸入薬には相性があるため、患者さん毎にあったものを選んでいく必要があります。

症状が出るときだけ吸入する方法ではだめでしょうか?

喘息の症状が出る頻度が少なく、比較的安定している方の場合は症状が出るときだけ吸入する方法があります。

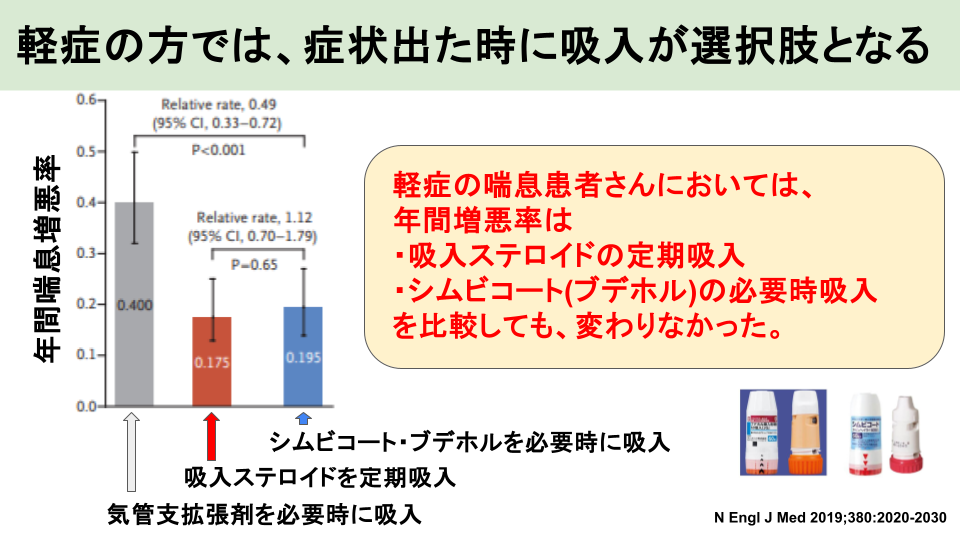

軽症の喘息患者さんにおいて、吸入ステロイド(パルミコート)を定期吸入するのと、吸入ステロイド+気管支拡張薬(シムビコートないしブデホル)を必要時に吸入するのでは、年間の喘息増悪率に変わりがなかったという研究結果があります(N Engl J Med 2019;380:2020-2030)。また毎年更新される世界の喘息ガイドラインGINAにおいても、喘息症状があまりなく、軽症の喘息患者さんにおいてはシムビコート(ブデホル)を症状が出た時に吸入する治療方法(as needed療法)が選択肢の一つとして挙げられています(GINA喘息ガイドライン:https://ginasthma.org/reports/)。

しかしながら、定期吸入のメリットであるリモデリング抑制の効果に関しては、期待できないと考えられます。定期吸入のメリット・デメリットをよく理解し、毎日吸入を継続していくことも重要な選択肢です。

以上からすべての喘息患者さんには適応できませんが、軽症の喘息患者さんにおいてはシムビコート(ブデホル)を症状が出た時に吸入する、という対応方法も選択肢の一つとなりうると思っています。

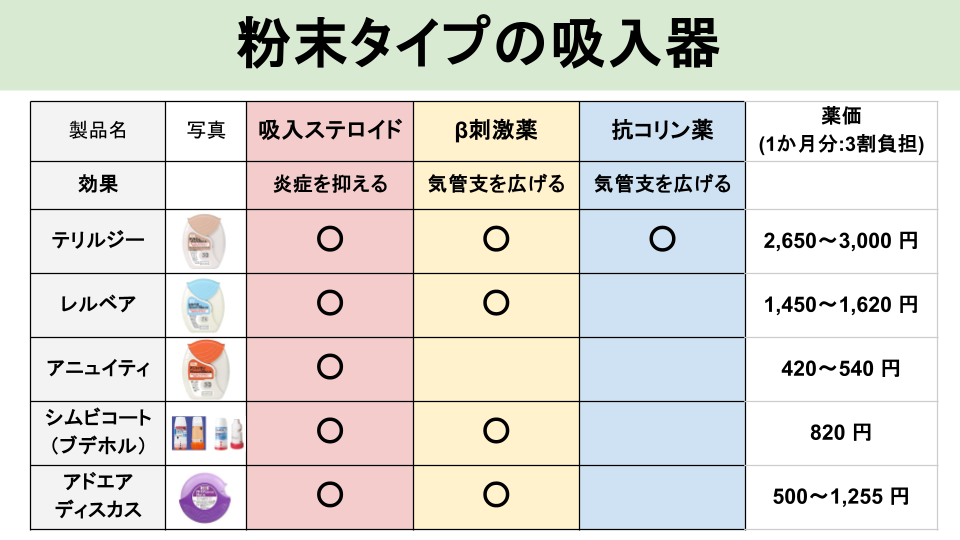

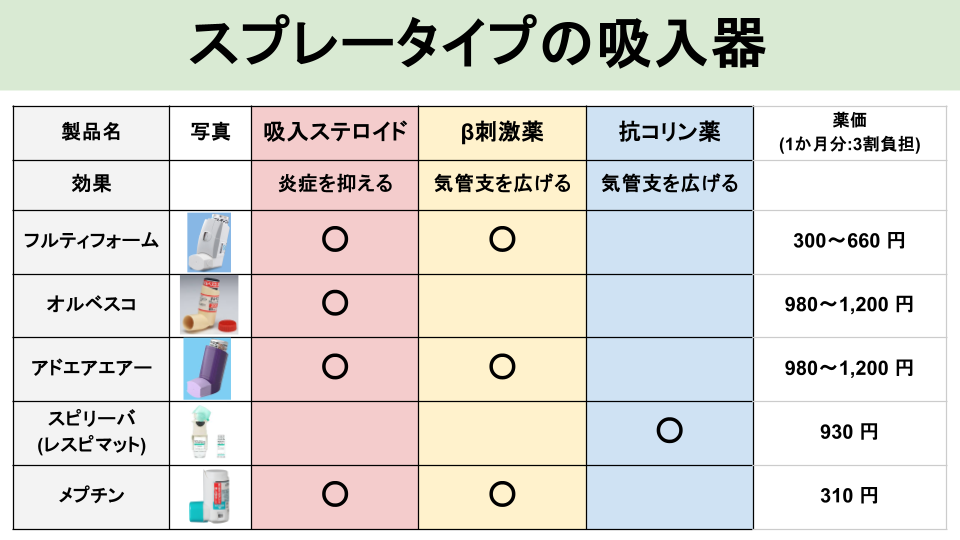

吸入薬にはどんな種類がありますか?

吸入薬は大きく分けて二つタイプがあります。薬が粉状タイプのもの(ドライパウダー: DPI)とスプレータイプのもの(pMDI)です。また吸入回数も1日1回でよいものから一日に2-8回吸うタイプものがあります。

粉状のドライパウダータイプでは、自分のタイミングで吸うことで吸入できますが、使用時にある程度強く吸う力が必要です。そのため高齢者や小児、呼吸困難時には難しいこともあります。また声枯れなどの副作用がpMDIに比較して多く見られます。

スプレータイプのpMDIでは、吸入のタイミングとスプレーの同調が必要です。ただし、スペーサー(吸入補助具)を用いれば吸いやすくなります。吸入の力が弱い患者にも使用しやすいといったメリットがあります。

患者様の年齢や吸入能力・病状、副作用の程度に応じて選択されます。現在は様々なタイプの吸入器があるため、うまく吸入ができていないこともあります。このようなことを未然に防ぐため当院では吸入器を処方した全員の患者様に吸入指導を行っております。正しい吸入方法を行うことで、喘息がよりよい状態でコントロールすることが可能となります。

吸入器の使用方法はこちらのYOUTUBEでも確認することができます。

日本喘息学会HP:吸入操作ビデオ https://jasweb.or.jp/movie.html

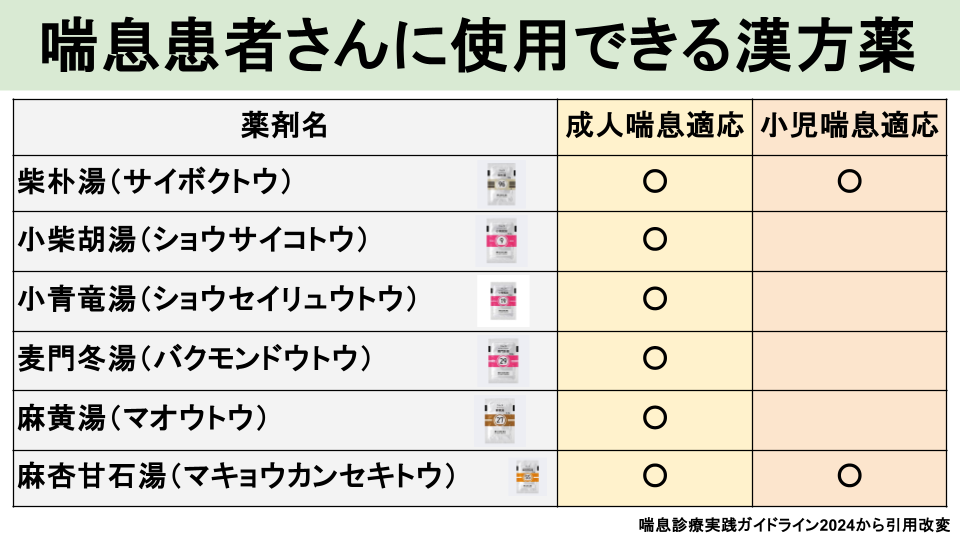

喘息に漢方薬は効果ありますか?

残念ながら喘息に有効性が証明された漢方はありません。ただし、時に下記のような漢方が有効な場合があります(喘息診療実践ガイドライン2024)。喘息治療において、漢方は吸入ステロイドなどの標準的な治療に対して、補完的な役割を果たします。現時点で、喘息に使用できる漢方は以下のようなものがあります。副作用としては、嘔気や胃の不快感、下痢・腹痛などがあります。

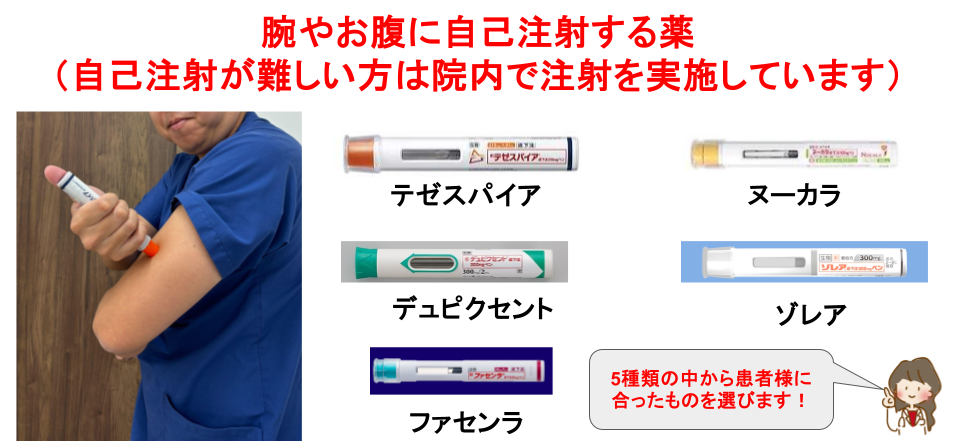

治療:注射薬(生物学的製剤)

気管支喘息患者さんの多くは吸入療法で病状のコントロールが可能です。しかし喘息患者さんの約5〜10%は、通常の治療を行っても症状が改善しない「重症喘息」や「難治性喘息」と診断されます。

このような患者さんでは、アレルギー性の炎症(タイプ2炎症と呼ばれます)悪さをしています。それに関与するIgE、好酸球、IL-4/5/13などの原因物質(サイトカイン)を標的にした治療が「生物学的製剤」です。

最大のメリットは効果があり副作用が少ないという点、最大のデメリットは高額であるという点です。ただし、高額療養費制度を使用すると費用負担が軽減することがあります。

生物学的製剤は、月1回(もしくは2週間に1回)皮膚に注射する薬剤で、現在喘息の患者さんに使用できるものは5種類存在します。

生物学的製剤のメリット

- なかなか良くならない喘息患者さんにも有効なことがある(症状が改善)

- 副作用が少ない(まれに頭痛や発熱)

- 月1回の投与(薬剤によっては2週間に1回)

- 喘息発作の回数やステロイドの投与量を減らすことができる

- アトピー性皮膚炎や好酸球性副鼻腔炎を改善させる効果がある(薬剤による)

生物学的製剤のデメリット

- 高額である(通常は高額療養費制度を利用し、費用負担を軽減します)

- 注射薬である(月一回注射、薬剤によっては2週間に1回)

- すぐに効果があるわけではない(通常は3〜6か月程度の使用後に効果判定を行います)

高額療養費制度を利用した場合の費用負担の計算ができるHP

ヌーカラ

https://gskpro.com/content/cf-pharma/health-hcpportal/ja_JP/interactive/isa/simulation.html

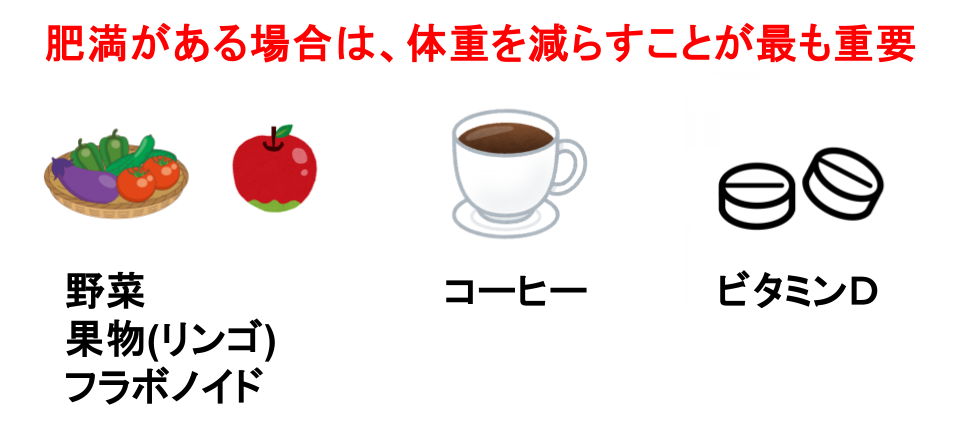

喘息に効く食べ物・飲み物

患者さんに「喘息に効果のある食べ物や飲み物はありますか?」と質問されることがあります。現時点では科学的に証明されている、喘息の病状をよくする食べ物や飲み物はありません。

しかしながら、食事や飲み物と喘息の病状に関する研究はたくさんあります。

フルーツと喘息

過去の研究によると、フルーツや野菜を多く摂取する人の方が喘息になる可能性が低いと報告されています(Nutr Rev. 2020 1;78: 928-938.)。そして、これは特にリンゴやみかんでよいと言われています。さらに子供においては、フルーツや野菜を多く摂取する子の方が、喘鳴などの喘息症状が改善する傾向にあったということも報告されています(Eur Respir J. 2011;37:1060–1067.)。

ビタミンDと喘息

また喘息の患者さんでは、ビタミンDの不足がみられることが分かっています。

またビタミンDの不足と、喘息の状態が深く関連することも示されていますが、ビタミンDを補充することで喘息の状態が良くなるかどうかはいまだ分かっていないのです。

フラボノイドと喘息

フラボノイドは、植物に含まれるポリフェノールの一種で、抗酸化作用のある栄養補助食品として知られています。

リンゴや赤ワインに多く含まれるフラボノイドが、喘息にみられる炎症を軽減するとも言われています.(Am J Respir Crit Care Med. 2001;164:1823–1828.)。

コーヒーと喘息

少量のコーヒーや紅茶の摂取は、喘息症状を改善するという報告があります。コーヒーや紅茶には、カフェインが含まれており、わずかに気管支拡張作用があるからです。カフェインの量で160~305mg/日(コーヒー2~3杯)程度の摂取にとどめましょう(Nutrients . 2022 Sep 28;14(19):4039.)。

ただし、注意点があります。喘息ではテオフィリン製剤や抗ヒスタミン薬などの薬を使用することがあり、相互作用に注意が必要です。また過剰な摂取は、心臓に負担がかかり逆に健康を害するため、注意しましょう。

肥満と喘息

重要な点としては、肥満と喘息は深く関連があるということです。 肥満が強い喘息患者さんほど、喘息の増悪回数や入院回数が増えますし、喘息が治りりにくくなります(難治化)。また体重が減ると、喘息のコントロール状態が良くなります。

そのため体重を落とす(ダイエット)ということが重要になってきます。 野菜や果物を多く摂取する地中海式ダイエットは、喘息の症状を改善する効果や肺機能が改善する効果が報告されています(J Asthma Allergy. 2014;7:105–121.)。

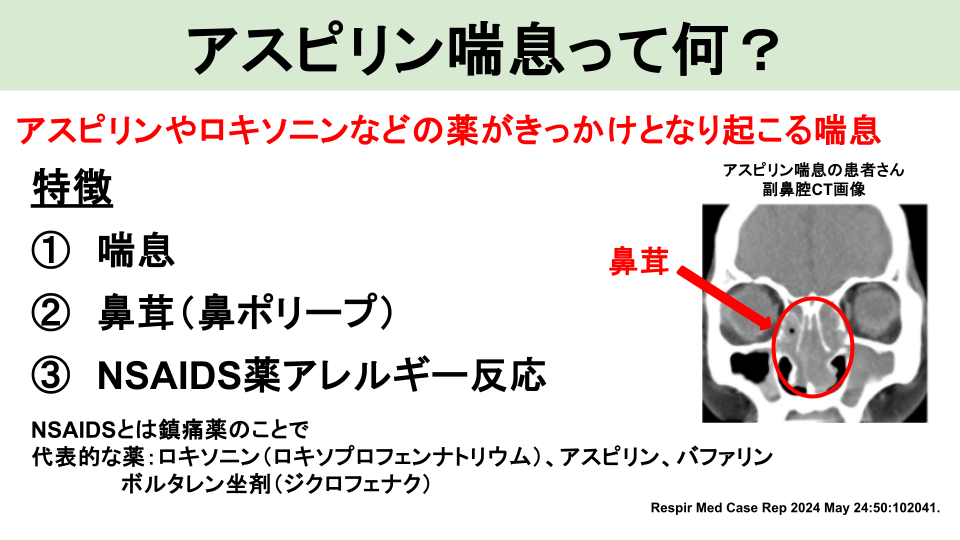

アスピリン喘息

アスピリン喘息は、アスピリンやロキソニンなどの薬がきっかけとなり起こる喘息で、喘息患者さんの5-10%程度に存在すると言われています。

原因となる薬剤は、アスピリンのみではなく、NSAIDS(エヌセイズ)と呼ばれる痛み止めの薬が該当します。NSIADSに含まれる薬剤として、ロキソニン(ロキソプロフェンナトリウム)、アスピリン、バファリン、ボルタレン坐剤(ジクロフェナク)などがあります。

アスピリン喘息の特徴としては以下の3つがあります。

- 喘息

- 鼻茸(鼻ポリープ)

- NSAIDSアレルギー反応

20-40歳代の女性に多く、鼻ポリープにより鼻づまりや嗅覚障害などの鼻の症状が強く、そして長い期間あります。

治療としては、喘息発作時にはプレドニン錠やリンデロンなどのリン酸エステル型のステロイドを使用する必要があります。水様性プレドニンやソルメドロールなどのコハク酸エステル型のステロイドは、アスピリン喘息を悪化させるため注意が必要です。

アトピー咳嗽(がいそう)

アトピー咳嗽(がいそう)は、アレルギーの炎症により咳の感受性が高くなる状態で、刺激により咳が出やすい状態となっています。約半数にアトピーを合併します。

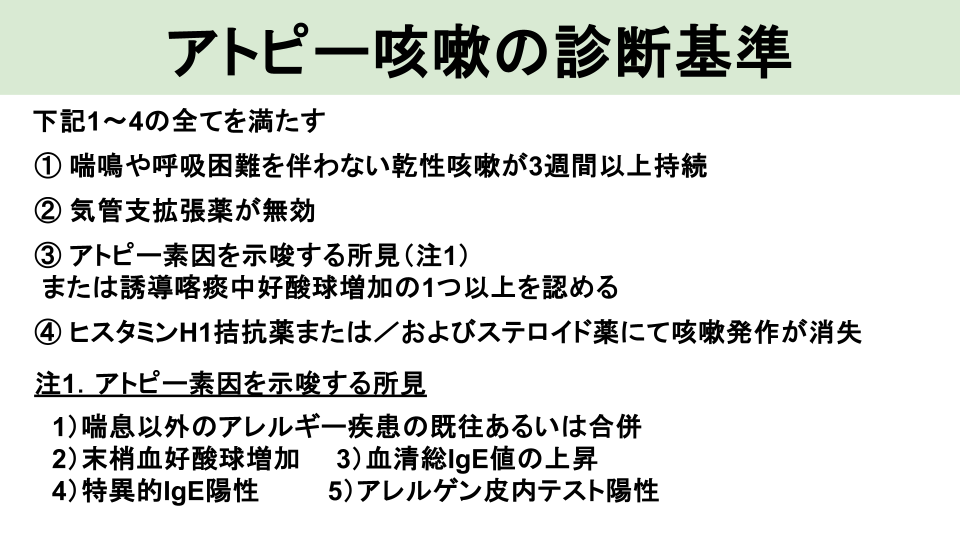

以下が、アトピー咳嗽の診断基準となります。

ポイントは、検査で調べる方法があまりなく、抗ヒスタミン薬や吸入ステロイドが有効であるということです。アトピー咳嗽を疑った場合、まずこれらの治療薬を開始して、咳がよくなるかどうか経過を見ます(診断的治療と言います)。咳喘息と異なり、吸入気管支拡張薬や抗ロイコトリエン拮抗薬はあまり効果がありません。

参考情報:日本咳嗽学会HP「咳について」

https://www.kubix.co.jp/cough/c_doctor.html

妊婦さんの喘息

妊娠すると喘息の方の1/3が状態が悪化すると言われています。そのため妊娠中に悪化して当院を来院される方も多く見られます。特に喘息発作が起こりやすいのは妊娠17-24週です。

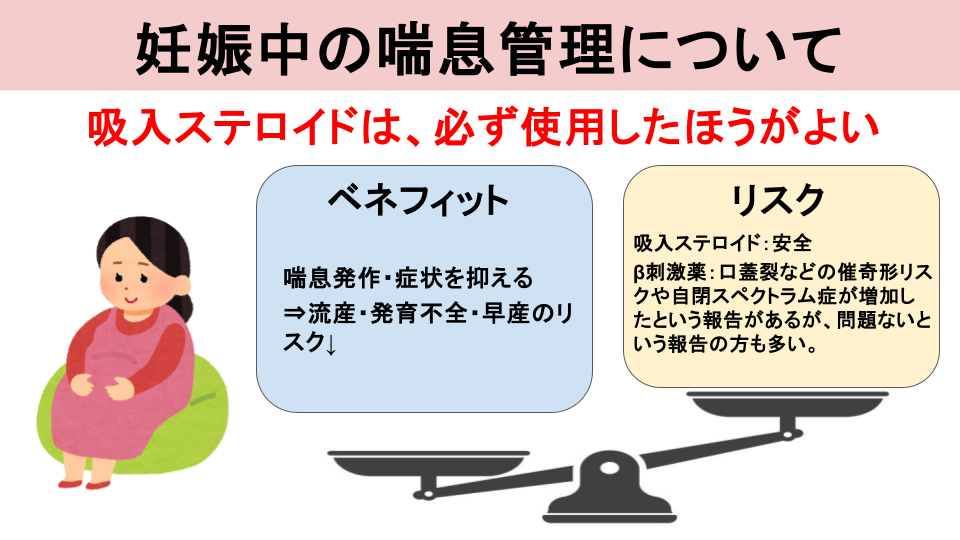

妊娠中に吸入ステロイドを使用してよいのでしょうか?これに関しては、「必ず使用したほうがよい」と断言できます。

妊娠中の喘息発作は、胎児に低酸素血症をもたらす可能性があり、流産・早産、発育不全のリスクを高めます(Thorax. 2015 Jul;70: 647-52.)。また妊娠初期に喘息増悪をきたすと有意に先天奇形が高まることが分かっています。 一方で妊娠中の吸入ステロイド使用のリスクは低くかなり安全に使用できます。最も安全性が高いと言われているのはパルミコート(ブデゾニド)ですが、他の吸入ステロイドもほぼ同等と考えてよいです。

以上から妊娠中は赤ちゃんのためにも吸入治療を継続していただくのがベストです。「ステロイド」という単語を聞くと、「えっ大丈夫?」と思うかもしれませんが、比較的安全かつ必要な治療なのです。

吸入ステロイド+吸入β刺激薬に関しては、口蓋裂などの催奇形リスクや自閉スペクトラム症が増加したという報告がありますが、問題ないという報告の方が多く、おおむね安全と考えられています。ただし先天異常の報告がある以上、特に妊娠初期にはできるだけ使用を控えた方がよいと考えていますが、咳などの症状が強い場合は、リスクベネフィットを考えた上で使用を検討します。

全身ステロイド投与に関してはどうでしょうか。妊娠初期に使用した場合、過去の研究では、口蓋裂のリスクが約3.4倍増えたという報告があります。一方で特に奇形と関連がなかったという報告もあります。妊娠中期から後期にかけては、胎児発育不全や出生後の胎児の副腎機能不全などに注意が必要です。ステロイドの中でも喘息治療において最も使用しているプレドニゾロンは、胎盤の移行性がデキサメサゾンよりも低いため胎児への移行はわずかと言われています。以上から、ステロイドの全身投与は、奇形や発育不全のリスクとベネフィットを天秤にかけて使用を検討したうえで治療を行う必要があります。

まとめると、妊娠中の喘息の患者さんにはなるべく吸入ステロイド単剤での治療を行います。咳などの症状が強い場合には、吸入ステロイド+吸入β刺激薬で治療を行い、咳が治まり次第吸入ステロイド単剤への切り替えが望ましい、ということになります。

院長からのメッセージ

気管支喘息は、気道に炎症が起こり、さまざまな刺激に対して過敏になっている状態です。咳や息苦しさ、ゼーゼーという喘鳴(ぜんめい)が繰り返し起こることで、日常生活に不安や支障を感じておられる方も少なくありません。

気管支喘息は、気道に炎症が起こり、さまざまな刺激に対して過敏になっている状態です。咳や息苦しさ、ゼーゼーという喘鳴(ぜんめい)が繰り返し起こることで、日常生活に不安や支障を感じておられる方も少なくありません。

気管支喘息は、正しく治療し、コントロールすることで十分に症状を抑えることができる病気です。近年では、吸入ステロイドを中心とした治療により、多くの患者さんが発作を起こさず、普段通りの生活を送れるようになっています。当院では、ひとりひとりの症状や生活スタイルに応じた治療方針を一緒に考え、継続しやすい治療を心がけています。また院内で吸入指導を行っており、吸入方法の確認や副作用のチェック、季節ごとの注意点なども丁寧にご説明します。定期的な診察と治療を続けることで、より良いコントロールを維持しましょう。

皆さまが安心して呼吸できる毎日を取り戻せるよう、スタッフ一同しっかりとサポートいたします。

記事作成:

名古屋おもて呼吸器・アレルギー内科クリニック

呼吸器内科専門医・医学博士 表紀仁