咳喘息は、主にアレルギーが原因で、ゼーゼー・ヒューヒューなどの喘鳴(ぜんめい)や息苦しさを伴わない咳が続く病気です。特に夜間や早朝に咳が続く、風邪をひいた後に咳が長引くといった症状が特徴的で、大人の長引く咳の原因の中で最も頻度が高いとされています。咳が長引き病院を受診し、咳喘息だと言われて不安になる方は多いのではないのでしょうか。

咳喘息は、主にアレルギーが原因で、ゼーゼー・ヒューヒューなどの喘鳴(ぜんめい)や息苦しさを伴わない咳が続く病気です。特に夜間や早朝に咳が続く、風邪をひいた後に咳が長引くといった症状が特徴的で、大人の長引く咳の原因の中で最も頻度が高いとされています。咳が長引き病院を受診し、咳喘息だと言われて不安になる方は多いのではないのでしょうか。

ここでは、咳喘息はどんな病気なのか、どのように診断するのか、治療はいつまで続けたらよいのかなどの、咳喘息の症状・検査・治療方法について説明します。

目次

咳喘息ってどんな病気?原因とメカニズム

咳喘息の主な原因は、気道の炎症と過敏性の亢進です。多くはダニやハウスダスト、ペット、花粉などのアレルギーが原因となり、風邪などの感染症をきっかけとして咳が長引くことで発症します。咳喘息の方では、気道の過敏性が亢進しているためちょっとした刺激で咳が誘発されます。そのため以下のようなことがあると症状が悪化します。

- ウイルス感染(風邪など)

- 花粉やハウスダストなどのアレルゲン

- 冷たい空気

- 喫煙・受動喫煙

- 強いにおい(香水、洗剤など)

- 運動や会話など

このような刺激が、敏感になった気道を刺激し長引く咳を引き起こします。この中でも特に冷たい空気や会話によって咳が誘発される場合、咳喘息の可能性が高いと報告されています(Respir Investig 2016 Nov;54(6):413-418.)。

参考資料:日本呼吸器学会 ホームページ

https://www.jrs.or.jp/citizen/faq/q03.html

咳喘息の症状

咳喘息の典型的な症状は以下の通りです。

- 長引く咳(3週間以上)

- 痰を伴わない乾いた咳

- 夜間〜早朝に悪化する傾向

- 笑ったり、話したり、運動した後に咳が出やすい

- 吸気・呼気時の喘鳴や息苦しさは基本的にない

- 冷気や会話で咳が悪化する

咳が出る原因の多くはウイルス感染症、つまり風邪ですが、通常は咳は3週間以内に改善していきます。3週間以上咳が続き、夜間や早朝が咳が多く、会話中や冷気の刺激で咳が悪化する場合は咳喘息の可能性が高くなります。

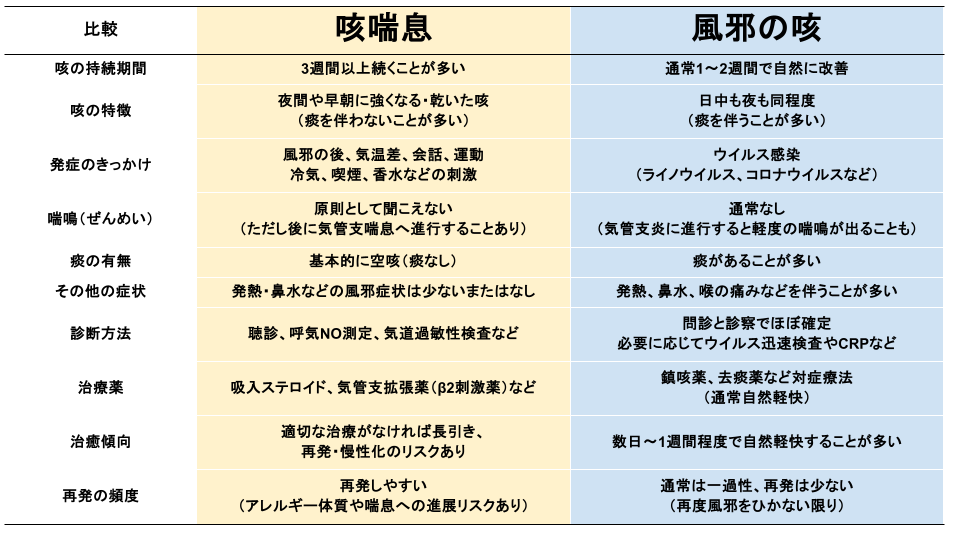

以下が咳喘息と風邪の咳の違いになります。

参照:日本咳嗽学会 HP

https://www.kubix.co.jp/cough/c_doctor.html

診断・検査の方法

1. 呼気NO検査

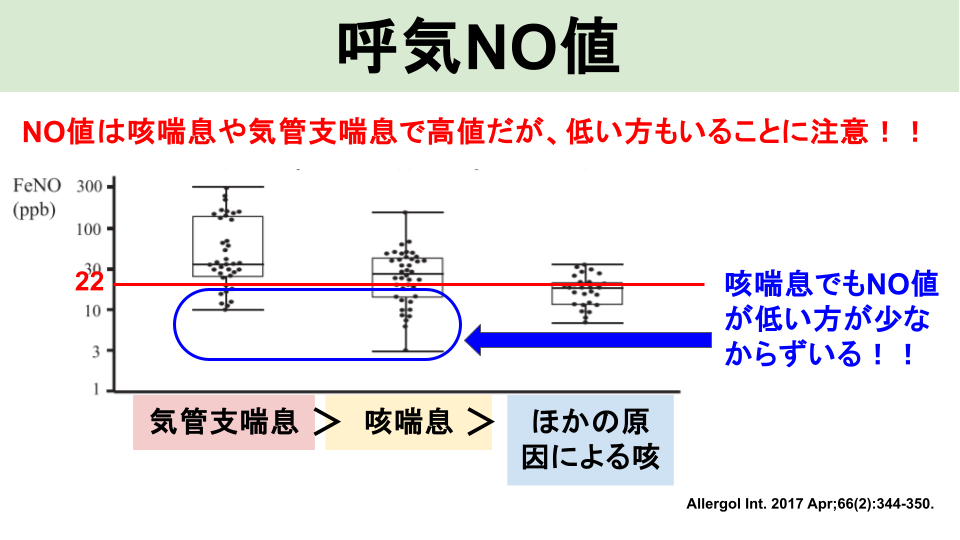

呼気NO値は、咳喘息や気管支喘息の方で上昇します。呼気NOとは、息を吐いたときに出てくる「一酸化窒素(いっさんかちっそ)」というガスの量のことです。このガスは、気道に炎症(はれている状態)があるとたくさん出てきます。特にアレルギーが関係する炎症で多くなります。

診断のためには呼気NO値が22以上だと咳喘息や気管支喘息の可能性が高くなります。

では、呼気NO値が低い場合、咳喘息ではないと考えてよいのでしょうか?下記の図は、呼気NO値を、気管支喘息・咳喘息・ほかの方で比べたものです。咳喘息と診断された方の中でもけっこう多くの方がNO値が低い(22未満)ことが分かります。

そのため、咳喘息の症状が明らかにある場合(夜間や早朝優位の咳、季節性の咳など)、吸入気管支拡張薬+吸入ステロイドを使用し咳が改善するかどうかを確認します。これを診断的治療と言います。

これは咳喘息の診断基準にも「気管支拡張薬が有効」と記載されており、NO値が低くても吸入薬をお勧めさせていただく場合があります。

この検査のメリットは非常に簡単だということです。小学生から検査が可能になります。また検査時間も3-5分程度で実施できます。

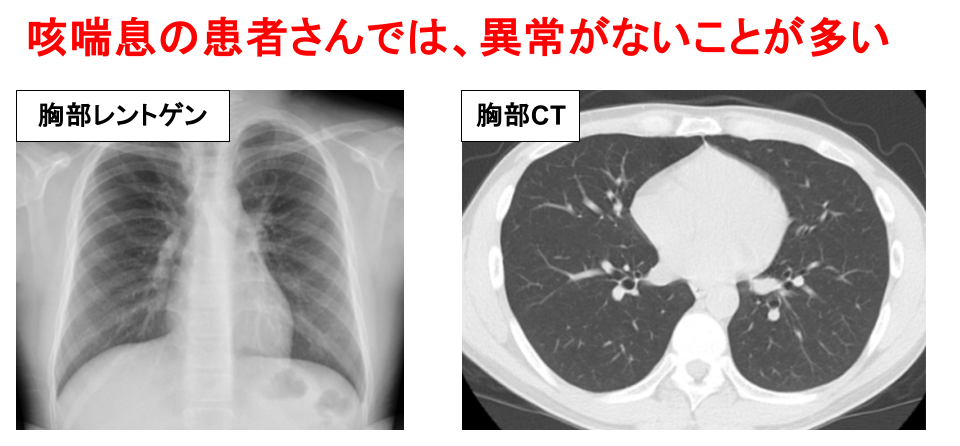

2. 胸部レントゲン・CT

咳喘息の方では、胸部レントゲンやCTでは特に異常を認めません。主に肺炎や結核、間質性肺炎など他の病気を除外する目的で検査が行われます。特に3週間以上続く咳では、一度レントゲン検査を行ったほうがよいでしょう。また間質性肺炎や軽度の肺炎、新型コロナウイルスによる肺炎では胸部レントゲンでははっきり影がわからない場合もあります。このような場合、胸部CT検査が有用です。

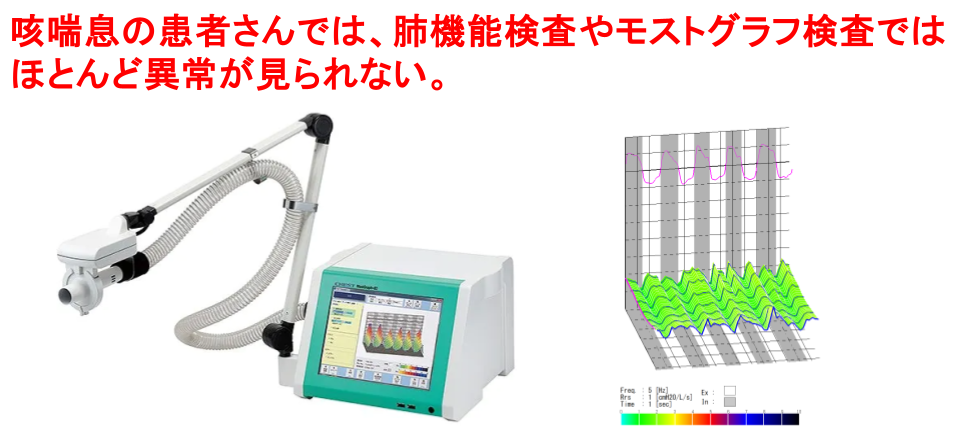

3. 呼吸機能検査

咳喘息の患者さんでは、肺機能検査では異常がないことがほとんどです。一方で、気管支喘息や肺気腫・COPDの患者さんでは、一秒量や一秒率などの息を吐く力に異常値がでます。モストグラフにより呼吸抵抗値を測定すると、咳喘息の患者さんでは抵抗値は正常ですが、気管支喘息の患者さんでは抵抗値が高くなります。そのほかにも間質性肺炎の患者さんでは肺活量が低下します。このように肺機能検査は、様々な病気がわかることがあります。

検査時間は15-20分程度かかります。

4. アレルギー検査(血液検査)

咳喘息はアレルギーが原因のことも多く、特にハウスダストやダニ、イヌやネコなどの動物のフケ、花粉、カビなどにアレルギーを持っている方が多くいらっしゃいます。アレルギーの有無は、血液検査で特異的IgE抗体というものを調べるとわかります。結果はアレルギー反応の強さに応じてクラス0-6の7段階で表示されます。結果がわかるまでには約1週間程度かかります。

5. 診断的治療(治療に対する反応を観察する)

咳喘息の方では、上記のような検査を行っても特に異常が出ない方もいらっしゃいます。このような場合、吸入気管支拡張薬や吸入ステロイド薬を使用し症状が改善すれば、咳喘息の可能性が高いと判断します。咳喘息の診断基準にも「気管支拡張薬(β刺激薬)が有効」と記載されています。そのため検査値でも異常が乏しくても、問診で咳喘息の症状が多く当てはまっている場合は、一度吸入薬を使用してみることを提案することがあります。

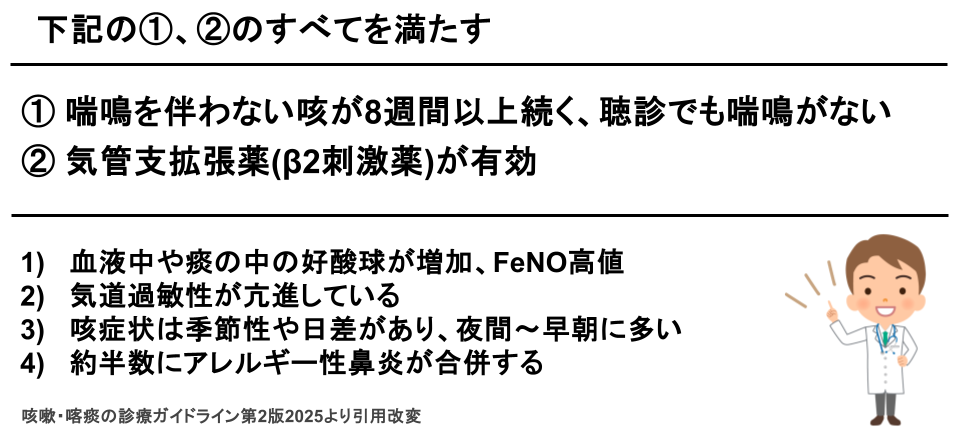

咳喘息の診断基準

咳喘息の診断基準は、図の通りとなっております。また咳が3~8週間持続する場合も、ほかの項目を満たせば咳喘息の可能性もあると記載されています。検査としては、呼気NO検査(FeNO)で高値の場合や痰の中の好酸球が増加している場合は、咳喘息の可能性がかなり高くなります。

参考情報:日本呼吸器学会 咳嗽・喀痰の診療ガイドライン第2版2025

https://www.jrs.or.jp/publication/jrs_guidelines/20250404085247.html

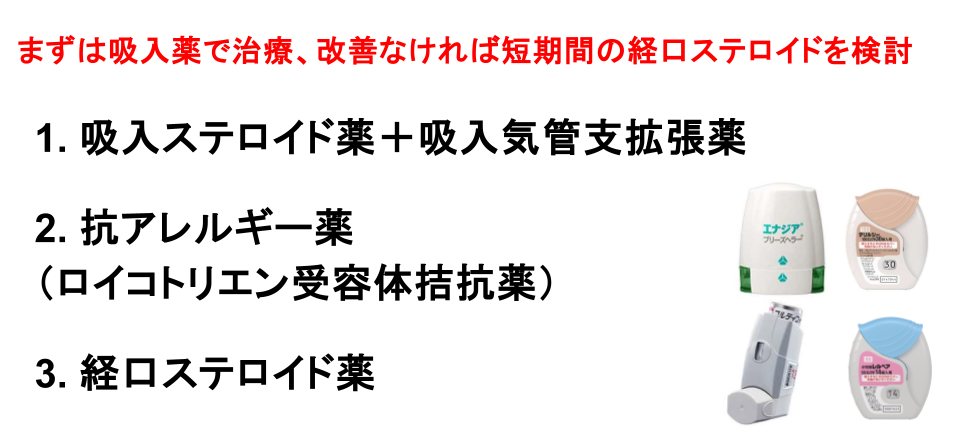

咳喘息の治療法

咳喘息の治療の第一選択は、吸入ステロイド薬(ICS)です。これは気道の慢性炎症を抑えるための基本治療です。また咳症状には吸入気管支拡張剤(β刺激薬)が効果があります。

主に以下のような治療法が用いられます。

1. 吸入ステロイド薬+吸入気管支拡張薬

咳喘息で病院に初めて受診される場合は、ほとんどの方が咳などの症状で困っていますので、吸入ステロイド薬と吸入気管支拡張薬の配合剤を使用します。気管支拡張薬には2種類あり、β(ベータ)刺激薬と抗コリン薬があります。症状が強い場合は、この3種類の薬(吸入ステロイド、β刺激薬、抗コリン薬)を併用しますが、現在はこれらの薬が一つの吸入デバイスに入っている吸入器があり、比較的簡単に吸入薬を使用することができます。これをSITT(single inhaler triple therapy)といい、現在使用できる薬としてはテリルジーやエナジアなどの吸入薬があります。

2. 抗アレルギー薬

上記の吸入薬が主な治療薬ですが、補助的な役割としてロイコトリエン受容体拮抗薬(モンテルカストなど)を併用することもあります。

3. 経口ステロイド薬

上記の治療を行っても咳が改善しない場合や症状が強い場合(咳や夜間眠れない、一日中ずっと咳をしている、など)は、気道過敏性を下げる目的で経口ステロイドを短期間使用することもあります。治療前には、胸部レントゲンやCT検査などを行い、ほかの病気を除外することが重要です。経口ステロイドには不眠や抑うつ、胃潰瘍、血圧高値、白内障や緑内障などの副作用がありますが、咳喘息で使用する場合は通常3-7日間の短期投与のため副作用リスクは低くなります。

咳喘息を放置するとどうなる?

咳喘息は、自力で治すのは難しい病気です。咳喘息を適切に治療せず放置すると、典型的な気管支喘息へ進展する可能性があります(約30〜40%と報告されています)。したがって、早期診断・早期治療が非常に重要です。

咳喘息のセルフチェックと受診の目安

どのような症状の場合、咳喘息の可能性が高くなるのでしょうか?

以下が参考となる症状です。

セルフチェックで複数項目当てはまる場合は、一度病院を受診した方がよいでしょう。

- 3週間以上、痰が少なく乾いた咳が続いている

- 咳が夜間や早朝に悪化する

- 咳が会話中に多く、冷気などの刺激で悪化する

- 咳が特定の季節になると悪化する

- 咳以外に発熱や胸痛、痰がほとんどない

- 咳止めや風邪薬で改善しない

- 花粉症やアトピー性皮膚炎、ハウスダストアレルギーなど何らかのアレルギーがある

このような症状がある場合は、咳喘息の可能性が考えられます。早めに呼吸器内科などの専門医を受診しましょう。

咳喘息はいつまで治療を継続したらよいのか?

咳喘息と診断された場合、吸入薬を継続するよう医師から説明があるかと思います。なぜ症状がなくなっても治療を続けなければならないのでしょうか?

それは症状の再燃を抑えるためや気管支喘息へ進展していくことを予防するためです。

- ①季節性に症状のある咳喘息の方

特定の季節に症状が出現するCVAは、その季節のみ治療を行う。(喘息のガイドラインと同様) - ②季節性のない、もしくは直近で発症しており不明な咳喘息の方

2-3か月毎に症状を評価しステップダウンして吸入ステロイド単剤へ。最低1-2年の治療期間を行い、治療終了を検討する。

当院では、多くの咳喘息の患者さんが来院されますが、ほとんどの患者さんが約2週間の治療で終了としています。これは、症状がなくなると吸入をやめる患者さんが多くなかなか理解が得られないためです。一方で咳喘息は30-40%の患者さんが気管支喘息に進展します。

気管支喘息に進展しやすい患者さんの特徴は以下の通りです。

- 気道過敏性が高い

- 吸入ステロイドを使用していない

- 多くのアレルゲンに感作されている(ダニ・HDやイヌ)

- 一秒量の低下がある

- 咳の持続期間が長い

- 喀痰中の好酸球が高い

と報告されています。

以上から当院では、咳喘息の方の中でも長期間吸入ステロイドを含めた吸入治療を推奨する方は以下の通りです。

(当院で実施の検査を考慮し、論文を根拠に変更)

- 持続的に呼気NO値が高い

- 喫煙している

- アレルギー性鼻炎がある

- アレルギーに感作があり(特にダニ・HD、イヌ)、持続的に曝露されている

- 症状を繰り返している、数か月以内に再発する

- 咳の持続期間が長い

このような特徴を持つCVAの患者さんには、治療を最低2か月間の継続を推奨するのがよいかと考えています。

院長からのメッセージ

「風邪が治ったのに咳だけがずっと続いている」「夜になると咳がひどくなる」「痰は出ないけれど、空咳が止まらない」このようなお悩みを抱えていませんか?

「風邪が治ったのに咳だけがずっと続いている」「夜になると咳がひどくなる」「痰は出ないけれど、空咳が止まらない」このようなお悩みを抱えていませんか?

これらの症状は、咳喘息(せきぜんそく)かもしれません。咳喘息は、気管支が過敏になることで慢性的な空咳が続く疾患です。放置すると本格的な喘息へ進行することもあるため、早期の診断と治療がとても重要です。当院では、咳喘息の診断と治療に力を入れています。専門的な問診や呼吸機能検査を行い、必要に応じて吸入薬などの治療を組み合わせて症状を改善していきます。特に、3週間以上咳が続く、夜間や早朝に咳が出やすい、市販薬では効果がない、冷気や会話中で咳が誘発される、といった症状がある方は、ぜひ一度ご相談ください。 当院では患者さま一人ひとりの症状やライフスタイルに合わせて、安心・丁寧な診療を心がけております。咳でお悩みの方は、お気軽に当院までお越しください。

記事作成:

名古屋おもて呼吸器・アレルギー内科クリニック

呼吸器内科専門医・医学博士 表紀仁