空咳(からせき)とは痰のからまない咳のことで、乾いた咳とも表現されます。空咳が続くと胸が痛くなったり、喉がイガイガしたり、ひどいと夜も眠れないほどの咳が続きます。空咳の原因には様々なものがありますが、ここでは空咳でよくみられる原因とその対処方法について説明します。

空咳(からせき)とは痰のからまない咳のことで、乾いた咳とも表現されます。空咳が続くと胸が痛くなったり、喉がイガイガしたり、ひどいと夜も眠れないほどの咳が続きます。空咳の原因には様々なものがありますが、ここでは空咳でよくみられる原因とその対処方法について説明します。

- 乾いた咳が止まらない

- のどがイガイガして咳が続く

- むせるような空咳が続く

- 咳で夜も眠れない

目次

原因

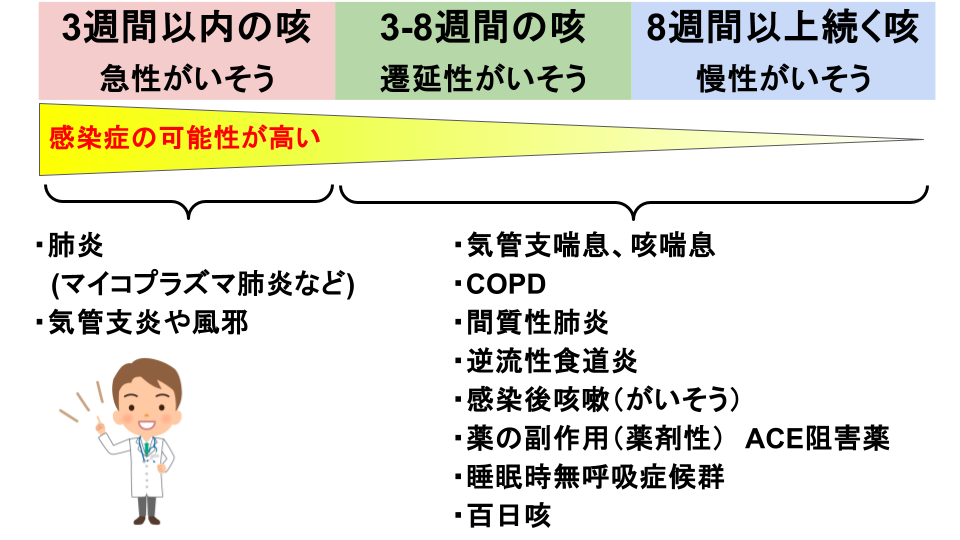

空咳の原因を推測する上で最も重要なのが、咳の持続時間です。咳が出始めてどのくらい経過しているのか、によって考えられる病気が違ってくるのです。

特に咳が出始めて3週間以内の咳と3週間以上続く咳で大きく区別されます。

3週間以内の咳を急性咳嗽(きゅうせいがいそう)と呼び、3週間以上続く咳は遷延性咳嗽(せんえんせいがいそう)や慢性咳嗽(まんせいがいそう)と呼ばれます。

急性咳嗽は風邪・肺炎や気管支炎などの感染症が原因のことが多く、遷延性咳嗽や慢性咳嗽などの3週間以上続く咳では、アレルギー(喘息)やCOPDなどの感染症以外が原因となっていることが多いです。

①咳が出始めて3週間以内の場合(急性咳嗽)

咳が出始めて3週間以内の場合は、原因は主に感染症です。ウイルスや細菌が感染することにより気管支や肺が炎症を起こし、咳が出ます。

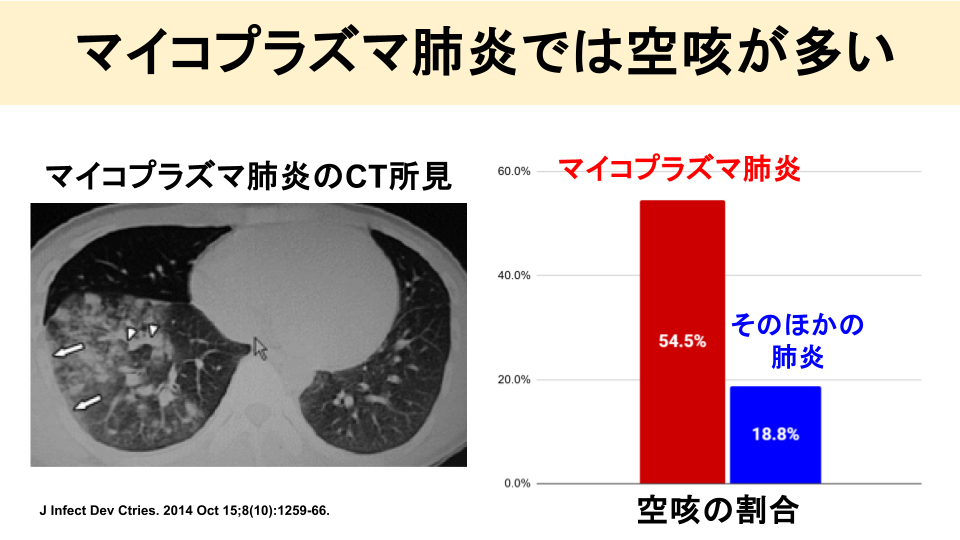

肺炎の多くは細菌性で、痰を伴うことが多いですが、マイコプラズマ肺炎や百日咳では乾いた咳がしばしば見られます。そのほかRSウイルスやライノウイルス、インフルエンザウイルスなどのウイルス感染症による気管支炎などでも激しい咳が出ることがあります。

マイコプラズマ肺炎

マイコプラズマ肺炎は、主に子供にみられる肺炎ですが、大人がこの病気になると重症化することもあります。マイコプラズマは、頑固な空咳が特徴で、患者さんの約半数に空咳が見られます(J Infect Dev Ctries. 2014)。早期にマクロライド系の抗生物質を投与することで改善しますが、近年は抗生剤に耐性化したマイコプラズマ肺炎も多くみられるため注意が必要です。

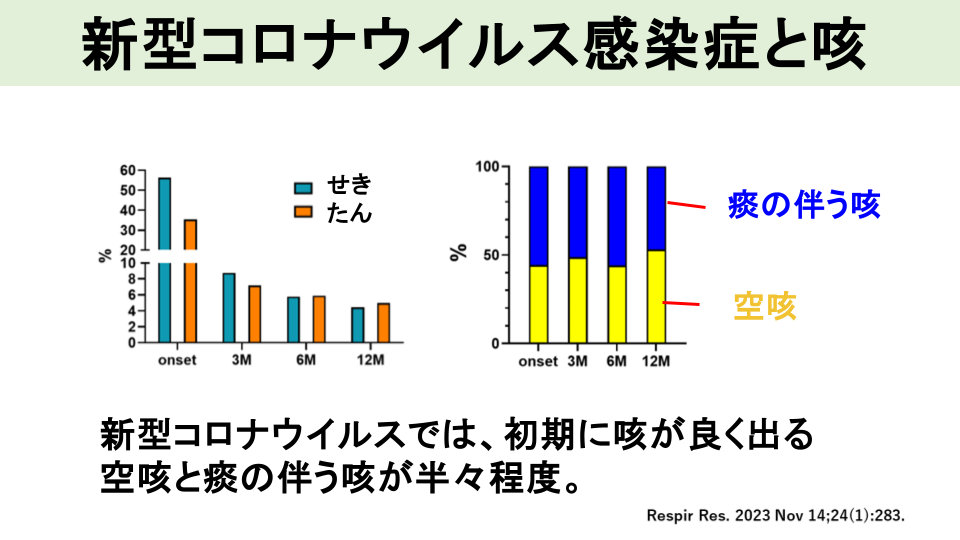

新型コロナウイルス感染症・肺炎

新型コロナウイルス感染症では、しばしば空咳が見られます。新型コロナウイルス感染症患者さんの約半数で咳が見られ、そのうち約半数で空咳が見られます(Respir Res. 2023)。新型コロナウイルス感染症では、初期に咳がよく見られますが、3ヶ月以上咳が続く方も約5-10%程度います。

気管支炎やかぜ(ウイルス感染症)

気管支炎や風邪の多くはウイルス感染症によるもので、RSウイルス、ライノウイルス、アデノウイルス、インフルエンザウイルスなどが原因となります。気管支に感染し炎症を起こした場合は気管支炎、のどやはなに感染した場合はかぜ症候群と呼ばれます。

気管支炎になると気管支が刺激に敏感となっているため、ちょっとした刺激で空咳がでます。

治療としては、ウイルス感染症が原因となっているため、インフルエンザウイルスが原因でればタミフルなどの抗ウイルス薬が効果がありますが、多くのウイルス感染症は抗ウイルス薬がないため咳止めなどの症状を抑える治療がメインになります(対症療法といいます)。 空咳の多くは、時間経過とともに2-3週間以内に改善してきます。

②咳が出始めて3週間以上経過している場合(遷延性咳嗽・慢性咳嗽)

気管支喘息・咳喘息

気管支喘息や咳喘息の咳は、典型的には痰のない、もしくは少ない空咳です(Curr Respir Med Rev. 2011)。特徴としては、夜間や早朝に多く、気管支喘息では呼吸困難感やゼーゼー・ヒューヒューといった喘鳴(ぜんめい)を伴います。一方咳喘息では、咳のみで呼吸困難や喘鳴はありません。いずれもアレルギーが原因となることが多く、花粉症やアトピー性皮膚炎、ダニ・ハウスダウトアレルギーを持っている方が多くいらっしゃいます。

吸入薬が効果あるため、肺機能検査やNO検査にて診断したのちに、吸入治療を開始します。

間質性肺炎

間質性肺炎は、肺が硬くなっていく病気で、長引く乾いた咳と息切れが主な症状です。間質性肺炎の空咳は頑固で一日中でます。また喘息のように季節性や出やすい時間帯などはありません。

指がたいこのばちの様になるばち指が見られたり、胸の音を聴診するとバリバリとした音(捻髪音:ねんぱつおん)が聞こえます。胸部レントゲンやCTで両側の肺にもやもやとした影(網状影)や蜂巣肺がみられることで診断します。抗線維化薬による治療で病気の進行を遅らせることができます。

肺気腫・COPD

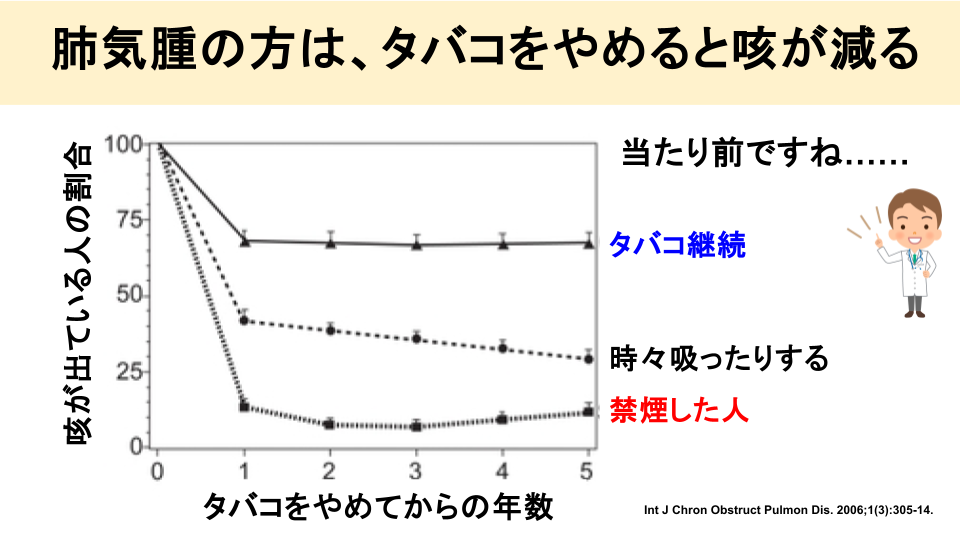

肺気腫・COPDは、タバコが原因となるため通常は痰を伴う咳が見られます。ただし初期段階のCOPD では、特に痰を伴わない乾いた咳が出ることがあります。進行すると、階段や平地を歩くときに息切れが出てきます。

肺気腫の原因となるタバコを中止すると、大きく咳が改善します(Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2006;1(3):305-14.)。そして咳がある方の方が、肺機能が悪いというデータもあります。

肺気腫・COPDでは、痰の伴う咳の方がよくない状態で、肺機能の悪化や入院するリスクが高くなると言われています。

逆流性食道炎

逆流性食道炎は長引く咳の原因になることがあります。比較的その頻度も多く、過去の報告では長引く咳の原因の約40%程度となっているという報告もあるくらいです。乾いた咳、痰の絡む咳、どちらの原因ともなりえます。

特徴としては、食後の咳や会話中の咳が多いことです。また寝ている時や横になると、胃酸の逆流が増えて咳が悪化します。

胃酸が逆流し、その刺激や誤嚥によって咳が誘発されます。

逆流性食道炎による咳の方は、胸やけや胃もたれなどの症状を伴います。しかし、実は75%の逆流性食道炎の患者さんには、このような症状がないとも言われており、診断が難しい病気でもあります(Chest. 2006 Jan;129:80S-94S.)

睡眠時無呼吸症候群

意外と思われるかもしれませんが、睡眠時無呼吸症候群は咳の原因となります。睡眠時無呼吸症候群の方の約⅓の方に咳がみられるという報告があります。

睡眠時無呼吸の患者さんの咳は、夜中に咳き込むことが多く、また何よりもいびきや無呼吸などの症状があることです。

睡眠時無呼吸がどのようにして咳を引き起こしているのかは、はっきりとは分かっていませんが、

考えられているのが、

- いびきや呼吸停止で気道の上皮が傷つく

- 逆流性食道炎を併発する

- 咳の感受性が高くなる

などが要因だ言われています。

感染後咳嗽

感染後咳嗽とは、かぜ(上気道炎)や気管支炎、インフルエンザ、百日咳、マイコプラズマなどの感染症の回復後に残存・持続する咳のことを言います。通常はこのような感染症による咳は3週間以内に改善していきます。しかしながら、感染症自体は治癒しているものの、咳だけが3週間以上、場合によっては8週間以上続くことがあります。聴診や胸部レントゲン、血液検査などで異常はほとんど認められません。多くは自然に改善するため、重症でなければ咳止め薬などでの経過観察が基本です。

百日咳

細菌(Bordetella pertussis)が原因で起こる気道の感染症で、激しい発作性の咳が長期間(3週間~3か月)続くのが特徴です。百日咳の咳の特徴として以下のようなものがあります。

①発作性の連続した咳

短い間隔で発作的に咳が続き、息を吸う時に「うーー」と笛音(whoop)が聞こえることがあります。これはスタッカートと呼ばれています。特に乳児や小児に見られます。

②咳き込み後の嘔吐

激しい咳のあとに嘔吐することがあります。

③乳児では無呼吸発作を起こすこともある

特に生後6か月未満の乳児では、咳が目立たず突然呼吸が止まる無呼吸発作が最初の症状になることもあり、注意が必要です。

抗体検査やPCR検査で診断を行います。治療はマクロライド系の抗生物質を使用します。咳が出始めてから5日間の抗菌薬投与終了までは登校・出勤停止(学校保健安全法)となります。

検査

咳が出始めてから3週間以内の咳とそれ以上続く咳では、考えられる病気が異なるため検査内容も違ってきます。

出始めて3週間以内の咳では、肺炎の診断を目的として主に胸部レントゲンやCTなどの画像検査を行います。場合によっては、気管支喘息や咳喘息の可能性もあるため呼気NO検査や肺機能検査を行う場合もあります。

3週間以上続く咳では、経過や病歴によって判断します。咳喘息や気管支喘息・COPDを疑う場合は呼気NO検査や肺機能検査・モストグラフを実施、肺癌や間質性肺炎を疑う場合は胸部レントゲンやCT検査を実施、逆流性食道炎を疑う場合はFSSG問診票(Frequency Scale for the Symptoms of GERD)などを行います。

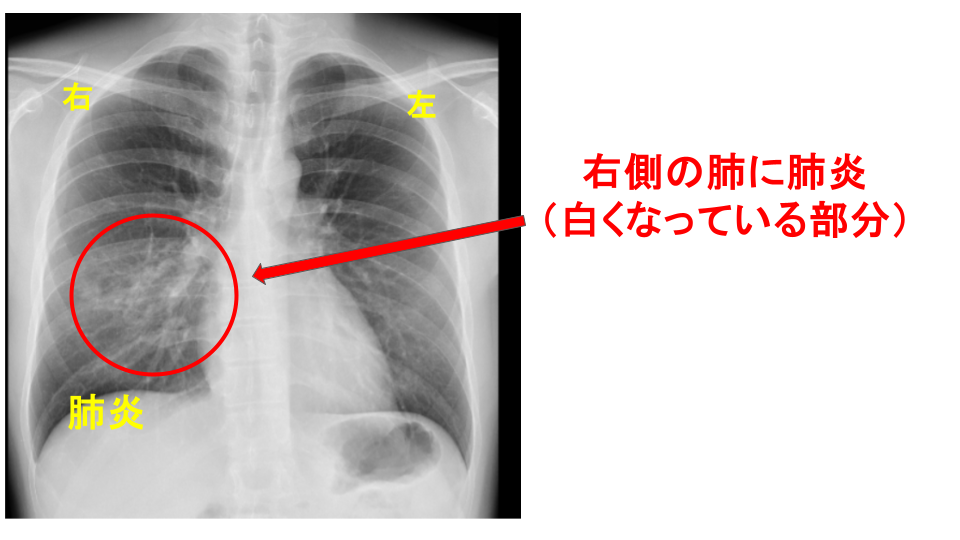

胸部レントゲン・CT検査

胸部レントゲンやCT検査では、肺炎・COVID-19肺炎などを診断します。肺癌や間質性肺炎もレントゲンやCTで分かることがあります。

胸部CT検査は、名古屋おもて内科・呼吸器内科クリニック(本院:荒畑・御器所)https://www.omote-kokyuki.com/にて行っております。

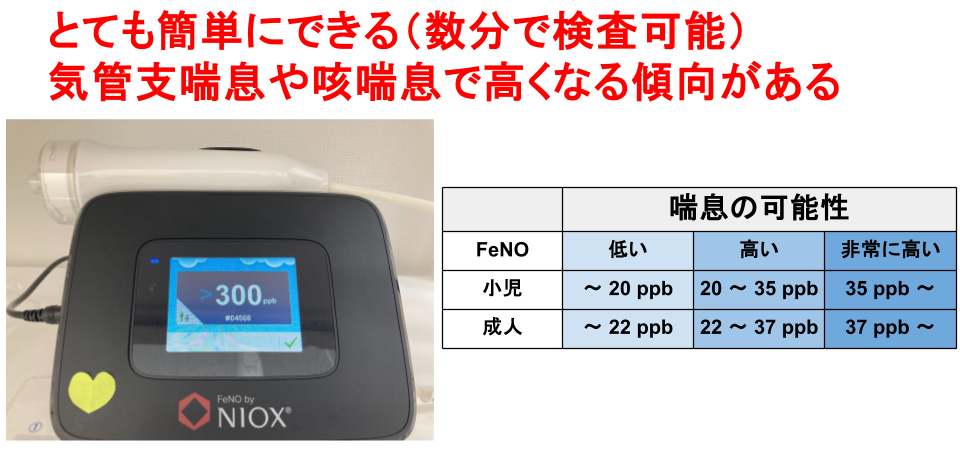

呼気NO検査

呼気NO検査は、とても簡単にできる検査です。検査機器を加えて息を吐き出し、息の中に含まれる一酸化窒素(NO)の濃度を測定します。数分で実施できます。

気管支喘息や咳喘息の可能性があるかどうかを判定でき、これらの病気では数値が高くなる傾向があります。

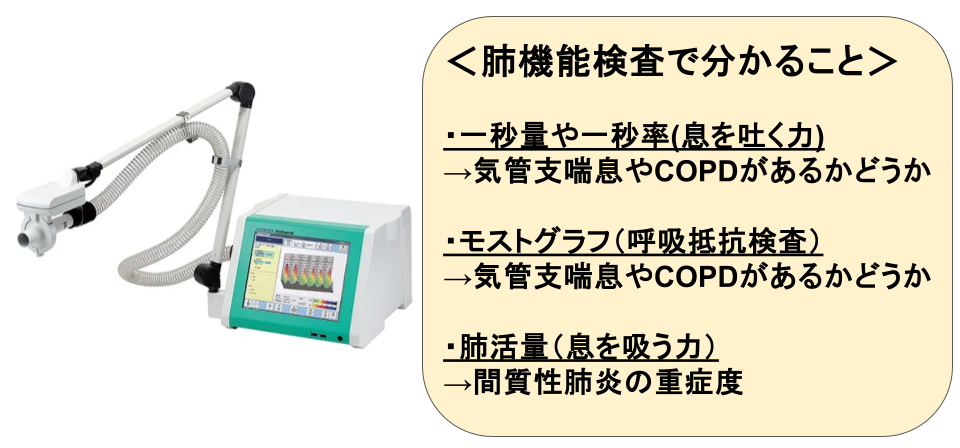

肺機能検査

肺機能検査は、装置を口で加えて大きく息を吸ったり、勢いよく息を吐き出す検査です。おおよそ10-20分程度時間がかかります。

気管支喘息やCOPDの患者さんでは、息を吐く力(一秒率や一秒量)が低下します。一方で間質性肺炎やじん肺の患者さんでは、息を吸う力(肺活量)が低下します。

当院ではさらにモストグラフという装置で呼吸抵抗を測定できます。気管支喘息やCOPDなどの気管支がせまくなる病気では呼吸抵抗が上昇します。この検査のメリットは、検査時間が短く、思いっきり吐いたり吸ったりする必要がないため、気管支喘息などの咳がひどい場合も検査を実施することができる点です。

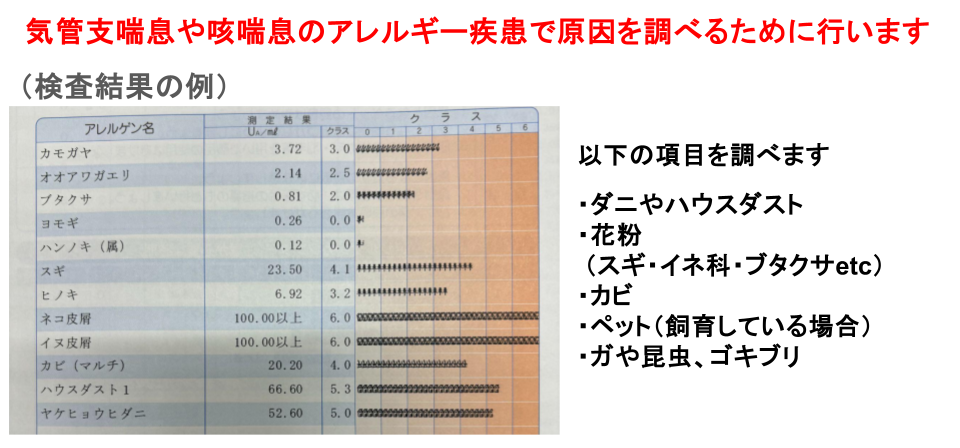

アレルギー血液検査(特異的IgE抗体)

気管支喘息や咳喘息では、アレルギーが原因となっていることが多いため、その原因(アレルゲン)を特定するために必要に応じて血液検査を行います。

主に特異的IgE抗体を調べます。これにより、ダニやハウスダスト、花粉(スギ・ヒノキ・イネ科・ブタクサ・ヨモギ)、ペット(イヌ・ネコ・うさぎなど)、カビ、ゴキブリやガなどのアレルギーがあるかどうかが分かります。

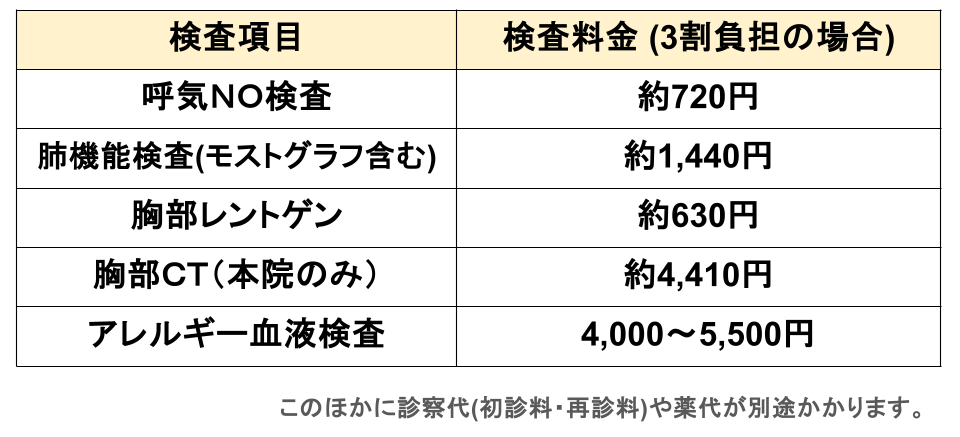

検査費用

上記の検査の費用は以下の通りとなっております。

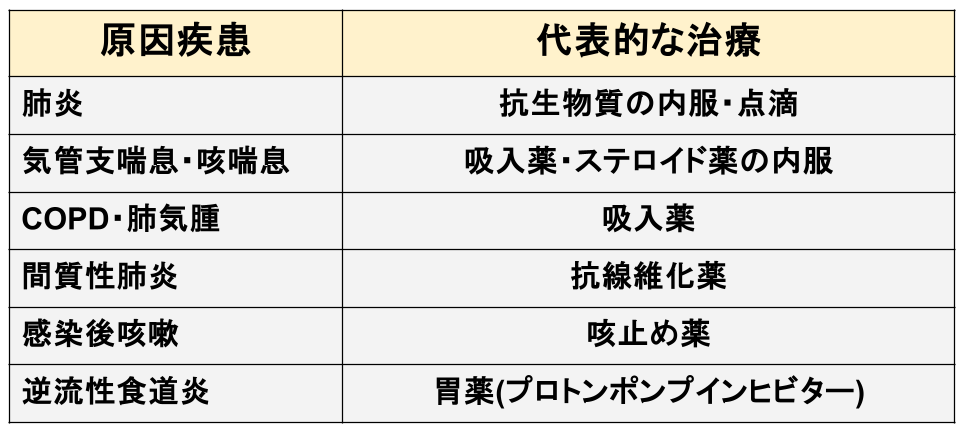

治療

治療は、原因に応じて行います。

気管支喘息や咳喘息の方には、主に吸入薬を使用します。肺炎の方には、細菌感染症が原因となっているため抗生物質の投与を行います。逆流性食道炎の方は、胃酸の産生を抑える薬(プロトンポンプインヒビター)や胃酸の逆流自体を抑える薬(ガスモチンなど)を使用します。

空咳の原因として多い感染後咳嗽では、一般的な咳止め薬を使用します。これは対症療法といって、咳の症状を緩和する薬になります。感染後咳嗽は、ウイルス感染症が原因となることが多いため、基本的には時間経過で自然に咳は軽快してきます。

ここでは、個別の治療薬ではなく、一般的に使用される咳止めや病院で処方される咳止め薬について解説します。

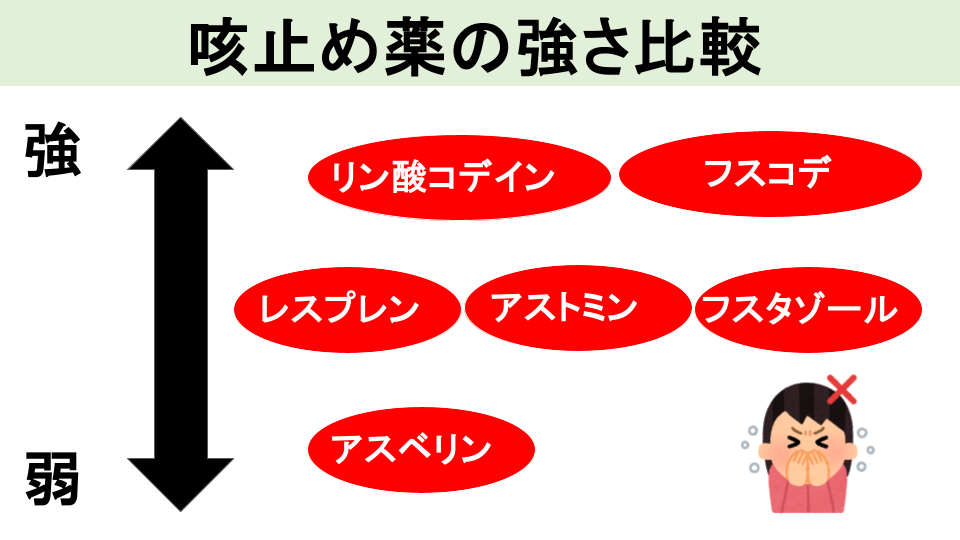

咳止めは大きく2種類に分かれます。

① 非麻薬性鎮咳薬

非麻薬性としては、デキストロメトルファン(メジコン)、アスベリン、レスプレン、アストミンなどがあります。副作用(便秘や眠気など)は少ないが効果も穏やかです。

② 麻薬性鎮咳薬

脳の延髄にある咳中枢を抑制することで咳を抑えます。麻薬と聞くとびっくりするかもしれませんが、ほとんど中毒性や依存性はありません。麻薬性ではリン酸コデイン、フスコデなどがあります。人によっては、便秘・眠気などの副作用が出ることがあります。

咳止めがをあまり使用しない方がよいケースがあります。まず痰などの気道分泌物が多い病気(肺炎、気管支拡張症など)では、むやみに止めると病状が悪化するリスクがあります。 またリン酸コデインは高齢者・小児では副作用のリスクが高く、慎重な投与が必要です。なお、12歳未満ではリン酸コデインの投与は禁止されています。

院長からのメッセージ

当院では、季節の変わり目や風邪を引いた後に「咳だけがずっと続いている」というご相談を多くいただきます。特に、痰を伴わない“空咳(からぜき)”は、周囲に気づかれやすく、ご本人にとってもつらい症状です。

当院では、季節の変わり目や風邪を引いた後に「咳だけがずっと続いている」というご相談を多くいただきます。特に、痰を伴わない“空咳(からぜき)”は、周囲に気づかれやすく、ご本人にとってもつらい症状です。

空咳は、アレルギー性の「咳喘息」や「気管支喘息」、胃酸の逆流が関係する「逆流性食道炎」、肺が硬くなっていく「間質性肺炎」など、さまざまな病気のサインであることがあります。慢性的な咳は、日常生活や睡眠にも影響を及ぼし、知らず知らずのうちに体力や気力を消耗させてしまいます。

当院では、空咳の原因を丁寧に探り、必要な検査や治療をご提案しています。特に3週間以上続く長引く空咳は「よくある風邪の名残」ではなく、きちんと評価すべき症状です。「大したことないかも」と思わず、どうぞお気軽にご相談ください。

記事作成:

名古屋おもて呼吸器・アレルギー内科クリニック

呼吸器内科専門医・医学博士 表紀仁