食物アレルギーでは、食後数時間以内にじんましん・かゆみ・腹痛・下痢などの症状が起こります。アレルギー反応がひどい場合は、呼吸が苦しくなったり、血圧低下や意識がなくなります(アナフィラキシー)。ここでは、このような食物アレルギーの症状がおこった場合に、どのように対応したらよいか、どのような検査を行い診断するのか、について説明します。

食物アレルギーでは、食後数時間以内にじんましん・かゆみ・腹痛・下痢などの症状が起こります。アレルギー反応がひどい場合は、呼吸が苦しくなったり、血圧低下や意識がなくなります(アナフィラキシー)。ここでは、このような食物アレルギーの症状がおこった場合に、どのように対応したらよいか、どのような検査を行い診断するのか、について説明します。

以下のような症状の方は参考にしてください。

- 食後にじんましんが起きた

- フルーツなどを食べると口の中がかゆくなる

- いつも食べて大丈夫なのに、初めて食後に腹痛や下痢・じんましんがでた

- 特定の食べ物を食べるといつもお腹が痛くなり、下痢をする

- 食後に呼吸が苦しくなり、意識を失った

目次

食物アレルギー

「甲殻類、 ナッツ類、 フルーツ、 小麦、 卵」

甲殻類アレルギー(エビ・カニ)

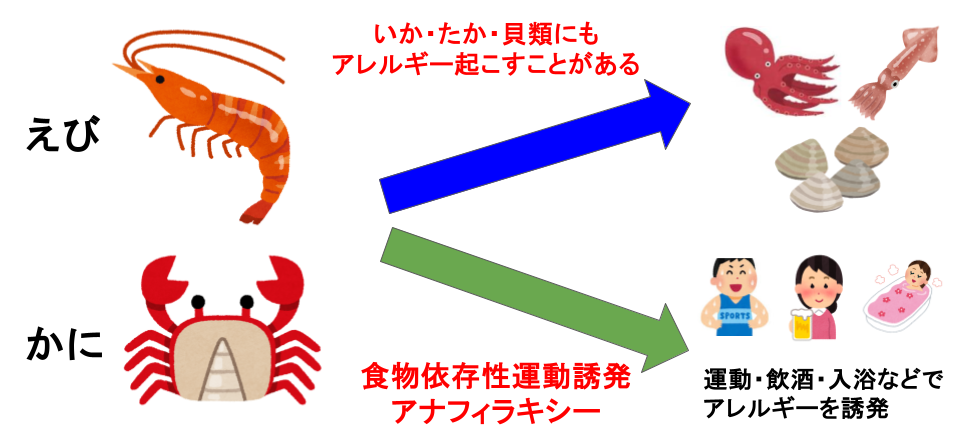

エビやカニなどの甲殻類は、「トロポミオシン」というたんぱく質が原因となってアレルギー反応を起こします。そのためエビとカニのどちらかにアレルギーがある方は、もう一方もアレルギー反応を起こす可能性が高く、エビとカニは一緒に除去したほうがよいと考えられます。

またイカやタコなどの軟体類や貝類にも相同性がある(似たようなタンパク質が含まれている)ので、20%程度アレルギー反応を起こす可能性があると言われています。

イシダイやイシガキダイ、カワハギ、カサゴなどのエビを好んで食べる魚を摂取したときもアレルギー反応が起こる可能性があり注意が必要です。

大人の場合、甲殻類アレルギーは治りにくい(耐性獲得がしにくい)と言われており、アレルギー反応が出た場合には基本的には長期間摂取は避けた方が望ましいと考えられます。

甲殻類を食べるのみではアレルギー反応を起こさないけども、食後に運動をした場合にアレルギー反応を起こすことがあります。これは、食物依存性運動誘発アナフィラキシー(FDEIA)と呼ばれています。小麦や甲殻類の摂取した場合に多く起こります。摂取後2時間以内に運動や飲酒・入浴・風邪薬の内服などでアレルギー反応が誘発されます。 エビ・カニを食べても問題ないけど、たまにアレルギー反応が出るという方は、その際に飲酒や運動・入浴などなかったか思い出してみてください。

名古屋おもて呼吸器・アレルギー内科クリニック(金山駅前院)では、エビ・カニ・ロブスター・タコ・イカ・アサリ・ホタテ・カキ・ムール貝などのアレルギー血液検査を行うことができます。

ナッツ類

ナッツ類には、ピーナッツ・くるみ・アーモンド・カシューナッツ・ピスタチオ・ヘーゼルナッツなどがあります。ナッツ類にアレルギーがあると、ほかのナッツにもアレルギーを持っていることがしばしばあります。ピーナッツやカシューナッツは特にアナフィラキシーを引き起こしやすいことが報告されています。

ナッツ類は、花粉症との関連があります。特にカバノキなどの花粉症があると、ナッツ類のアレルギーを持っていることがあります。

ナッツ類のうち、クルミ・カシューナッツ・アーモンドは、食品表示法により加工食品中のアレルギー表示が推奨されています。これらの食品表示を参考に摂取を避ける必要があります。 ナッツ類のアレルギーには以下のようなものがあります。

①ラテックス・フルーツ症候群

カシューナッツやピスタチオは、ラテックスアレルギーとの関連が強いとされています。またこれらのアレルギーを持つ方は、フルーツにもアレルギーを持つことが多く、ラテックス・フルーツ症候群として知られています。

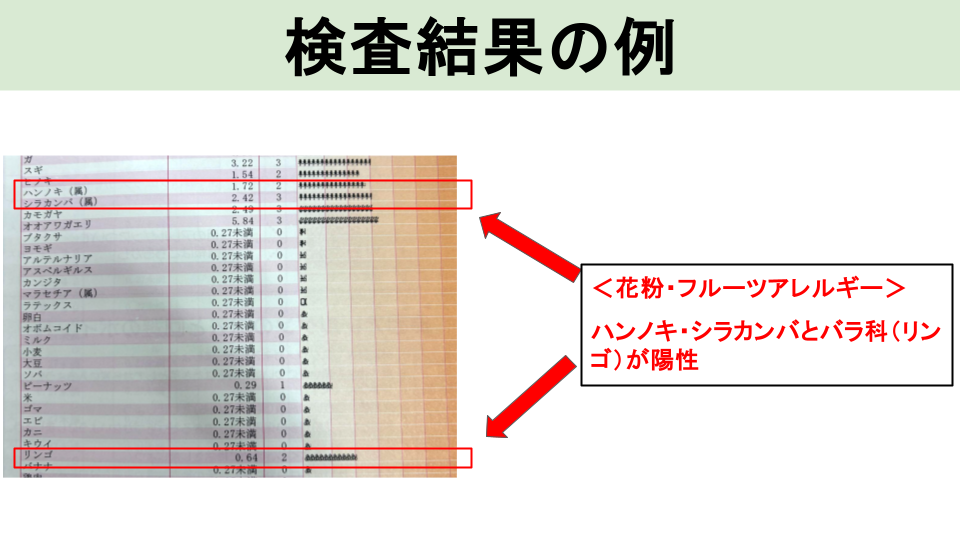

②花粉-食物アレルギー症候群(PFAS)

ハンノキやシラカバ花粉にアレルギーを持つ方は、アーモンドやヘーゼルナッツに対してもアレルギー反応(交差反応)をもつことがあります。これは花粉・食物アレルギー症候群と言われています。

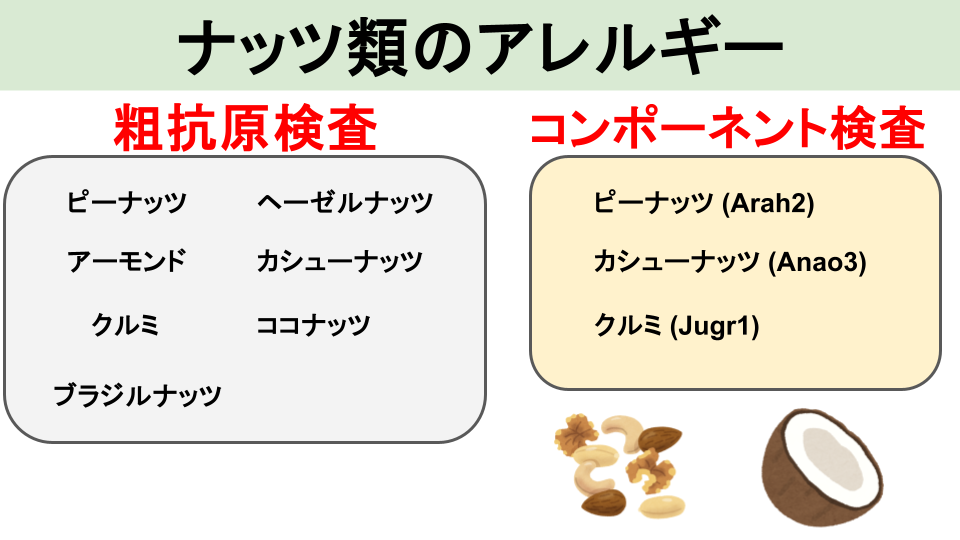

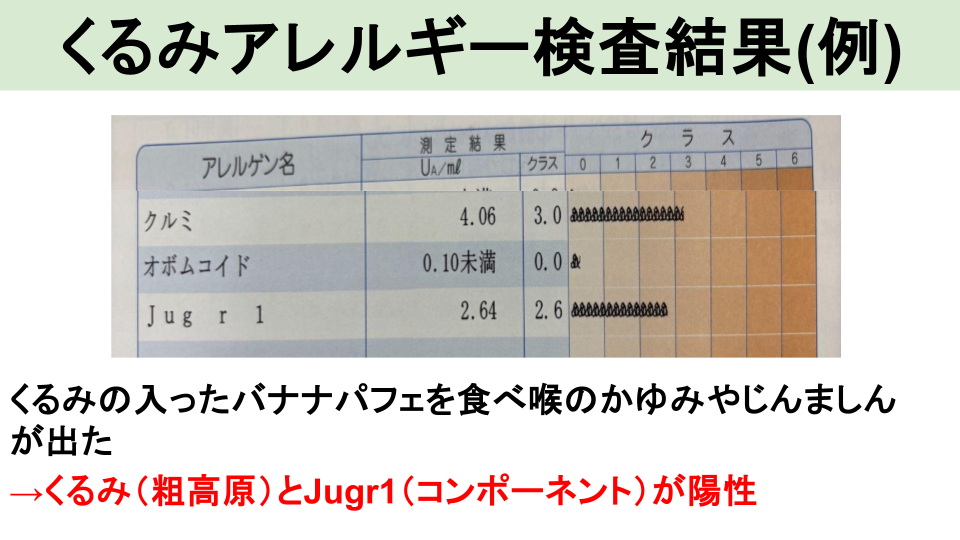

検査方法としては、血液検査で粗抗原検査とコンポーネント検査があります。 粗抗原検査は、大まかな分類で原因を探る検査で、ピーナッツ、アーモンド、ココナッツ、クルミ、カシューナッツなどのどれにアレルギーがあるか調べる検査です。コンポ-ネント検査は、同じ「クルミ」でも、クルミに含まれる複数のアレルゲン成分(コンポーネント)のどれに反応しているかを分析します。クルミの場合は「Jugr1」、ピーナッツの場合は「Arah2」、カシューナッツの場合は「Anao3」を調べます。

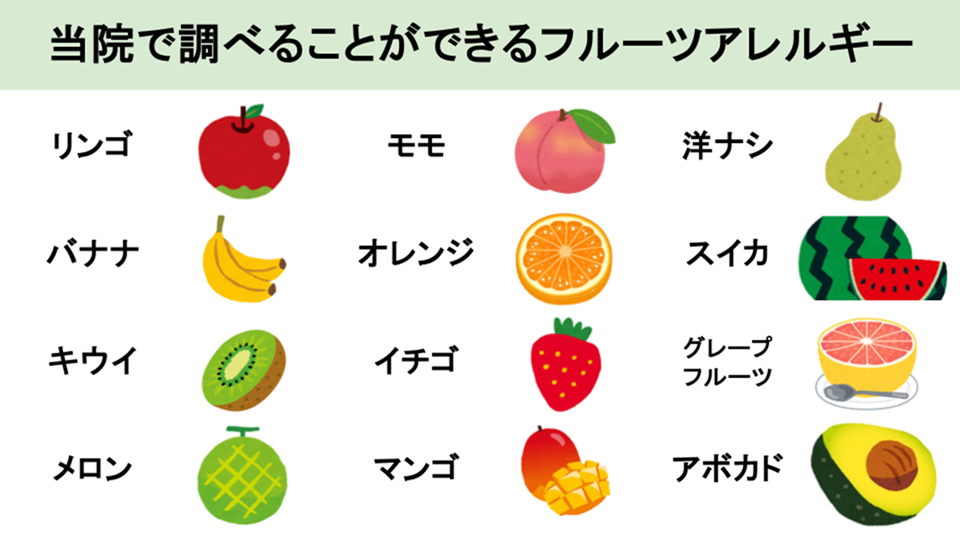

フルーツアレルギー

フルーツアレルギーは多岐にわたります。当院では以下のフルーツアレルギーについて血液検査で調べることができます。

フルーツアレルギーでは、以下のような症状が主にでます。

- 口の中のかゆみ・腫れ(口腔アレルギー症候群)

- じんましん、かゆみ

- 喉の違和感、呼吸困難

- 腹痛、下痢、嘔吐

- 血圧低下、アナフィラキシー(重篤な場合)

特に口の中のかゆみがでる方が多く、このような方ではシラカンバやイネ科などの花粉症を持っているケースが多いです(花粉-食物アレルギー症候群:PFAS)。

治療は、当たり前ですが原因果物の除去・回避(食べないこと)が基本で、症状が出た際には抗ヒスタミン薬(アレグラ・アレジオン・アレロックなど)を使用することもあります。重篤な反応のリスクがある場合は、エピペンを処方することもあります。加熱処理するとアレルゲン活性が減弱することがあるため、火を通したフルーツなら食べられる場合もあります(例:リンゴを加熱したコンポート)。

詳細はこちらを参考にしてください。

小麦アレルギー

小麦は多くの食品に含まれていますが、小児の食物アレルギーの三大原因の一つとなっています。

小麦アレルギーにはいくつかのパターンがあります。

- 小児期から続く小麦アレルギー

- 食物依存性運動誘発アナフィラキシー(FDEIA)

- 小麦粉の吸入による喘息(パン職人喘息)

- 茶のしずく石鹸による即時型アレルギー

そのほか:パンケーキ症候群(ダニアレルギー)

食物依存性運動誘発アナフィラキシー(FDEIA)は、アレルギーの原因となるものを摂取した後2時間以内に、運動や飲酒・入浴・風邪薬の内服などを行うことでアレルギー反応が誘発されます。小麦や甲殻類の摂取した場合に多く起こります。小麦の場合は、ω-5グリアジンというたんぱく質に対するIgE抗体が原因となって起こり、これは血液検査で調べることができます。

そのほかにも、プロフィリンというタンパク質を吸引することで起こる喘息は、パン職人や製麺職人などに起こり、パン職人喘息と呼ばれています。

そのほかにも、小麦アレルギーではありませんが、「パンケーキ症候群」というものが知られています。これは、ホットケーキミックスやタコ焼きやお好み焼き子を開封したまま常温で放置した時に、中でダニが繁殖しそのダニにアレルギー反応を起こすことで蕁麻疹や呼吸困難などの症状が起きます。開封したホットケーキミックスやお好み焼き粉は、なるべく冷蔵庫に保存しましょうね。

名古屋おもて呼吸器・アレルギー内科クリニック(金山駅前院)では、小麦・グルテン・ω-5グリアジン・ライ麦・大麦・オート麦などのアレルギー血液検査を行うことができます。

卵アレルギー

卵アレルギーは子供に多く、時間が経つにつれて改善していくことが多いと言われています。本邦では、3歳までに約30%が、6歳までに約70%が改善していたとの報告があります。

卵黄はアレルギー反応を起こしにくい(抗原性が低い)と言われており、卵アレルギーで除去している子供では、卵黄から解除できることが多いです。

血液検査(特異的IgE抗体検査)を行う場合、卵白に加え、「オボムコイド」という項目を調べることがあります。オボムコイドとは卵白の中の成分で、熱や消化酵素に対して安定なため、血液検査でオボムコイドが陽性の場合たまごを加熱してもアレルギー反応がでる可能性があります。

日本アレルギー学会 食物アレルギー/Q&Aより

https://www.jsaweb.jp/modules/citizen_qa/index.php?content_id=8

食物依存性運動誘発アナフィラキシー(FDEIA)

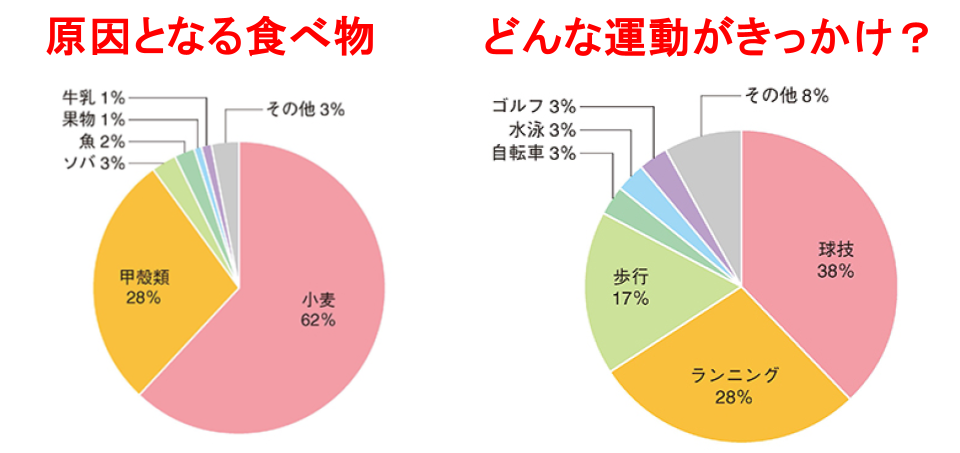

食物依存性運動誘発アナフィラキシー(FDEIA)は、特定の食べ物を摂取後に運動することでアレルギー症状(じんましんや呼吸困難など)が出る病気です。頻度の高い食べ物としては、小麦や甲殻類・ナッツ類などがあります。

原因となる食べ物を摂取した後2時間以内の運動で症状が出る場合が多いです。運動のほかにも、飲酒や入浴、風邪薬の内服、月経(生理)、睡眠不足などでも悪化する可能性があります。

アレルギーの原因となる食べ物が分かる場合は対処できますが、しばしば特定できない場合もあります。このような場合は、アレルギーを起こしうる頻度の高い食べ物をスクリーニングできるようなアレルギー検査(VIEW-39など)を行う場合もあります。ただし、結果の解釈には注意が必要で、陽性となった項目をすべてむやみやたらに避ける必要はありません。検査結果が弱陽性でも症状がない場合は、食べても問題ないケースが多くを占めます。 そのほかにも、食べたものを詳細に記載してもらい、そこから原因物質を探ることも重要です。

日本小児アレルギー学会 食物アレルギー診療ガイドライン

https://www.jspaci.jp/guide2021/jgfa2021_13.html

検査方法

食物アレルギーの検査方法としては、

- 特異的IgE抗体検査(血液検査)

- 皮膚プリックテスト

- 経口食物負荷試験

などがありますが、名古屋おもて呼吸器・アレルギー内科クリニックでは、1の特異的IgE抗体検査を行っております。

①血液検査(特異的IgE測定)

血液検査で特異的IgE抗体を測定します。様々な種類の食べ物を調べることができます。(検査可能な項目一覧は以下) アレルギー反応の強さは、クラス0から6の7段階で表示されます。ただし、この数値が高くても症状が出るとは限りませんし、逆にクラス0でも症状が出る場合もあります。 当院でも実施しております。

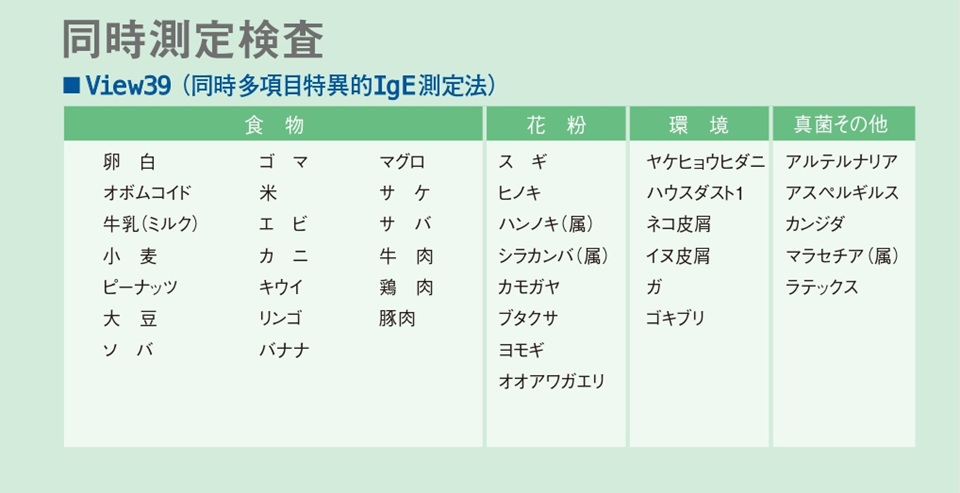

VIEW-39

特異的IgE抗体検査を実施する場合、一回の検査では13項目まで保険診療で実施することができます。

そのほか、39項目がセットになったVIEW-39という検査も実施することができます。

②皮膚プリックテスト

原因物質の抽出液を皮膚に塗って、アレルギー反応を確認する方法です。皮膚プリックテストは結果が早く出て感度が高いですが、偽陽性もあるため注意が必要です。当院では実施しておりません。

③経口食物負荷試験

医療機関でアレルギーの疑いのある食べ物を少量ずつ摂取し、実際の症状を観察する方法です。最も確実な方法ですが、アナフィラキシーなどの重篤な反応がでるリスクがあるため、慎重に行う必要があります。当院では実施しておりません。

治療方法

①アレルゲンの回避

食物アレルギーの最も基本的な管理方法は、原因となる食品を摂取しないことです。そのために以下の点について注意する必要があります。

- 食品ラベルの確認:特に加工食品には注意が必要。

- 外食時の注意:レストランで事前にアレルギーを伝える。

- 交差汚染の防止:調理器具や作業スペースを分ける。

②薬物療法

抗ヒスタミン薬

代表的な抗アレルギー薬で、じんましんやかゆみなどの軽症のアレルギー症状に使用されます。

(例:フェキソフェナジン、ロラタジン、オロパタジンなど)

ステロイド薬

重症のアレルギー反応が持続する場合に使用することがあります。特にアナフィラキシーでは数時間後に症状が再発してくることがあるため、これを抑える目的で投与されることがあります。

(例:プレドニン、プレドニゾロン)

アドレナリン自己注射(エピペン®)

重篤なアレルギー反応(アナフィラキシー)を起こすリスクのある患者さんには、アドレナリン自己注射薬(エピペン® など) が処方されます。アナフィラキシーの症状(呼吸困難、血圧低下、全身じんましん)が出たら、ふとももの外側に注射し、速やかに救急車を呼ぶ必要があります。薬の保存期間が1~2年のため、定期的に交換する必要があります。

③経口免疫療法

近年注目されている治療法で、少量の原因物質(アレルゲン)を摂取しながら耐性を獲得する(体に慣らしていく)方法です。日本では保険診療において実施されておりません(自費診療除く)。アメリカではPalforziaという薬が認可されています。

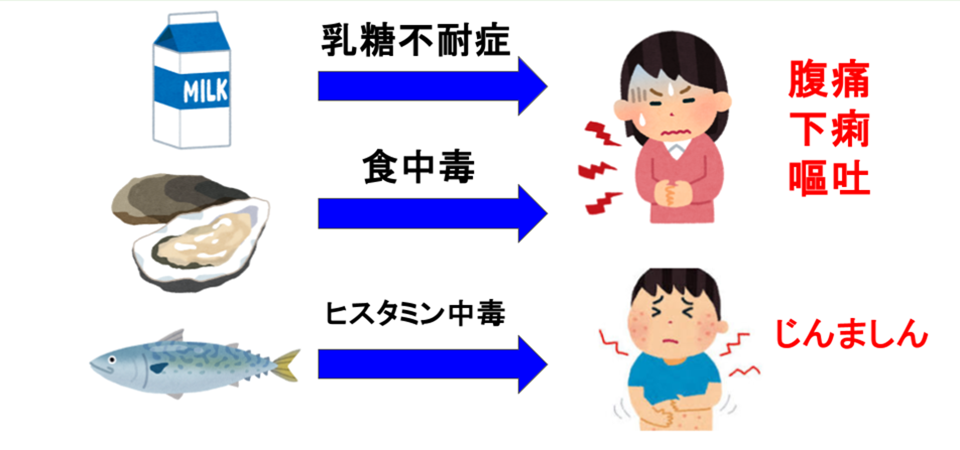

食物アレルギーに似た病気

- 牡蠣などの食中毒(カキで嘔吐・下痢)

- サバの食中毒(サバを食べた後じんましん)

- 乳糖不耐症(牛乳を飲むと下痢をする)

①牡蠣などの食中毒(カキで嘔吐・下痢)

牡蠣に含まれる主なアレルゲンは、トロポミオシンと呼ばれる筋肉収縮に関わるタンパク質で、食後数分~1時間以内にじんましんや腹痛・下痢などのアレルギー症状が出る場合があります。

一方で、牡蠣は食中毒も多く見られます。食中毒の場合は、食後4~24時間以内に下痢・嘔吐・腹痛などの症状が見られます。生食や加熱不十分な牡蠣に含まれる、ノロウイルスや腸炎ビブリオなどのウイルスや菌が原因となります。

余談ですが、牡蠣の食中毒は英語でRのつく月以外が多いと言われています。つまり5月~8月になります。これは気温が上がる夏になると腸炎ビブリオ菌による食中毒の発生が増えるためです。

②サバの食中毒(サバを食べた後じんましん)

サバの食後数分〜1時間以内に、じんましんや顔が赤く腫れるなどの症状が出現することがあります。これはサバのアレルギーのこともありますが、主には魚の腐敗過程で生じた化学物質(ヒスタミン)による食中毒が原因です。ヒスタミンは、アレルギーの原因物質でじんましんなどの症状を引き起こします。またヒスタミンは、加熱調理しても壊れないため、焼いたり煮たりしても中毒を起こします。サバを含む青魚を購入後はすぐに冷蔵(4℃以下)または冷凍しましょう。また特に夏場は注意し、常温放置を絶対に避けましょう。

③乳糖不耐症(牛乳を飲むと下痢をする)

牛乳やヨーグルトなどの乳製品を食べた後に腹痛や下痢を起こす場合、乳製品のアレルギーの場合もありますが、「乳糖不耐症」が原因である場合も多く見られます。乳糖不耐症では、牛乳や乳製品に含まれる乳糖(ラクトース)という糖分をうまく消化できない状態を指します。これはアレルギーではなく、消化酵素(ラクターゼ)の不足による消化機能の問題です。特にアジア人では遺伝的にこの消化酵素の産生が予約、日本人では大人の約20~30%が乳糖不耐症と言われています。けっこう多く乳糖不耐症の方がいることが分かりますね。一方で乳製品のアレルギーは、大人の1%程度と言われているので、乳製品で下痢する場合は乳糖不耐症の可能性の方が高いことになります。

食物アレルギーの具体例

ケース①:中華料理を食べた後、口が腫れて、蕁麻疹が出た

Aさんは、夜に家族で中華料理を食べた後20分後に急に口が腫れ、全身にじんましんが出てきました。症状は数時間後におさまりましたが、翌日に病院を受診しています。

中華料理は、ゴマ団子、バンバンジー(棒棒鶏)、卵スープ、エビマヨなどです。

Aさんは特異的IgE抗体検査を行ったところ、ピーナッツアレルギーでした。バンバンジーのソースには、ピーナッツが含まれており、こちらにアレルギー反応を起こしたと思われます。ピーナッツアレルギーの血液検査では、ピーナッツに加え、コンポーネント検査であるArah2を追加します。Arah2のアレルゲン性は強く、微量のピーナッツでも反応が起きます。一方、ゴマや卵、エビなどは検査で陰性でした。

アレルギーの血液検査を行う場合、発症前に食べた食事の内容がとても大事です。仮に血液検査結果が陰性でも、繰り返し症状が起こる場合はアレルギーがありますので摂取するのは避けた方がよいでしょう。

ケース②:リンゴを食べたら口の中がかゆくなり、腫れた

Bさんは、自宅でリンゴを食べたところ数分後に口の中がかゆくなり、腫れぼったい感じになりました。毎年春頃になると同じような症状が出るとのことです。ほかにもモモでも同様の症状が出たことがあります。

Bさんの症状は、フルーツに対する口腔アレルギー症候群と思われます。特異的IgE抗体検査を行ったところ、リンゴ、モモに加えキウイなども陽性でした。これらのフルーツはバラ科に属しており、ほかにもサクランボやあんずなどが含まれます。バラ科のフルーツアレルギーは、ハンノキやシラカンバなどの花粉症との関連が強く、これらの花粉が飛散している春に症状が出ることがあります(アレルギーの発症閾値が低下します)。

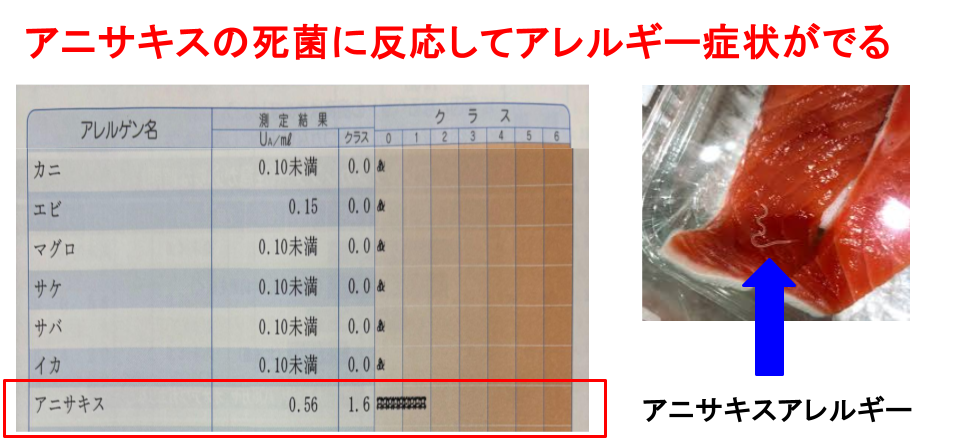

ケース③:アニサキスアレルギー

Cさんは、寿司屋でサケ・マグロ・いか・えび・さばなどのお寿司を食べた後30分後から全身に蕁麻疹が出て、翌日まで継続。症状が続くため病院に受診されました。

検査の結果、特異的IgE抗体はサケ・マグロ・いか・えび・さばは陰性でしたが、アニサキスが陽性で、アニサキスアレルギーによる症状と考えられました。

アニサキスはサバやイワシ、アジ、サンマ、カツオ、サケにいる寄生虫で、死んだアニサキス(死菌)を食べることでアレルギー反応を起こすことがあります。アニサキスは冷凍または加熱することで死滅します。そのため解凍した魚を食べて、アニサキスのアレルギー症状が出ることがあります。

記事作成:

名古屋おもて呼吸器・アレルギー内科クリニック

呼吸器内科専門医・医学博士 表紀仁