痰は、気道や気管支の表面から分泌される粘液で、本来は異物や病原体を体から外に出すための人間の防御反応です。多くはウイルスや細菌などの感染症が原因で、タバコや有害物質を吸引することでも痰が増えます。そのほかにも、鼻炎などの鼻水が後ろに垂れ込むことによって痰が絡むようになることもあります。痰が絡むと不快ですし、絡みが気になって咳払いも増えます。

痰は、気道や気管支の表面から分泌される粘液で、本来は異物や病原体を体から外に出すための人間の防御反応です。多くはウイルスや細菌などの感染症が原因で、タバコや有害物質を吸引することでも痰が増えます。そのほかにも、鼻炎などの鼻水が後ろに垂れ込むことによって痰が絡むようになることもあります。痰が絡むと不快ですし、絡みが気になって咳払いも増えます。

ここでは、痰のからむ咳の原因について詳しく説明し、その対処方法やどのような検査を行うかについても解説します。以下のような症状がある方は、参考にしてください。

- 痰が常に絡んでゴロゴロいっている

- のどに痰が張り付いているような感じがして気持ち悪い

- 鼻水が後ろに落ちてきて、痰が出る

- 黄色の汚い痰が出る

目次

痰はどこからやってくる?

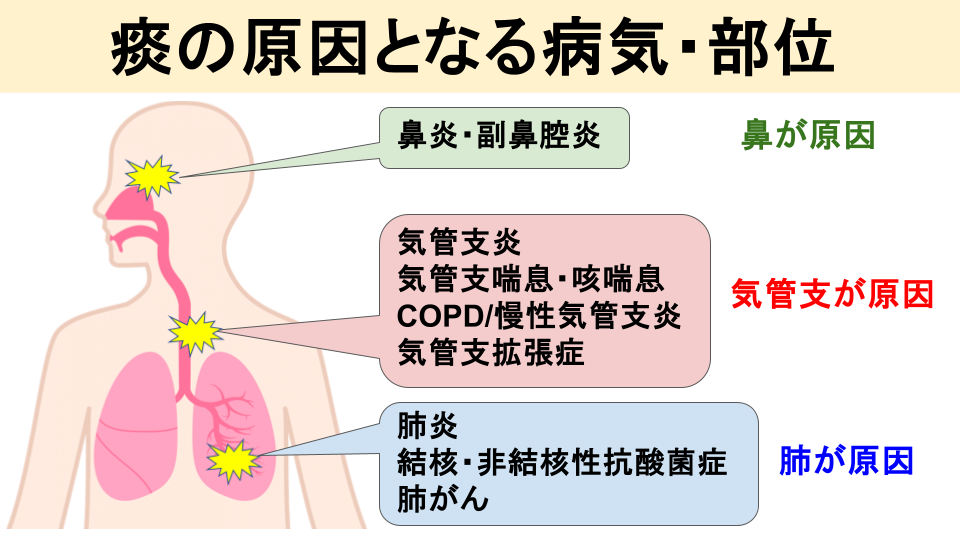

痰の分泌が増える原因は、大きく以下の3つに分類されます。

- 炎症による分泌亢進(感染症やたばこなどの有害物質による)

- 鼻から降りてくる(副鼻腔炎や鼻炎による)

- 気道上皮の線毛運動に問題がある

最も多い原因としては、ウイルスや細菌感染症により気道で炎症が起こることによります。

これには、

- 肺炎

- 気管支炎(細菌性やウイルス性)

- 肺気腫(COPD)や慢性気管支炎:主にたばこが原因

- 気管支喘息、咳喘息

- 非結核性抗酸菌症・肺結核

などの原因が含まれます。

その他にも副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎(花粉症など)によって鼻水が降りてくることが原因になります。これは後鼻漏とも呼ばれ、痰の絡む咳の原因として多く見られます。

また気道には線毛という小さな毛が生えていますが、これの機能に問題があると痰の分泌が増えます。気管支拡張症や線毛運動障害症候群(カルタゲナー症候群など)などがあります。

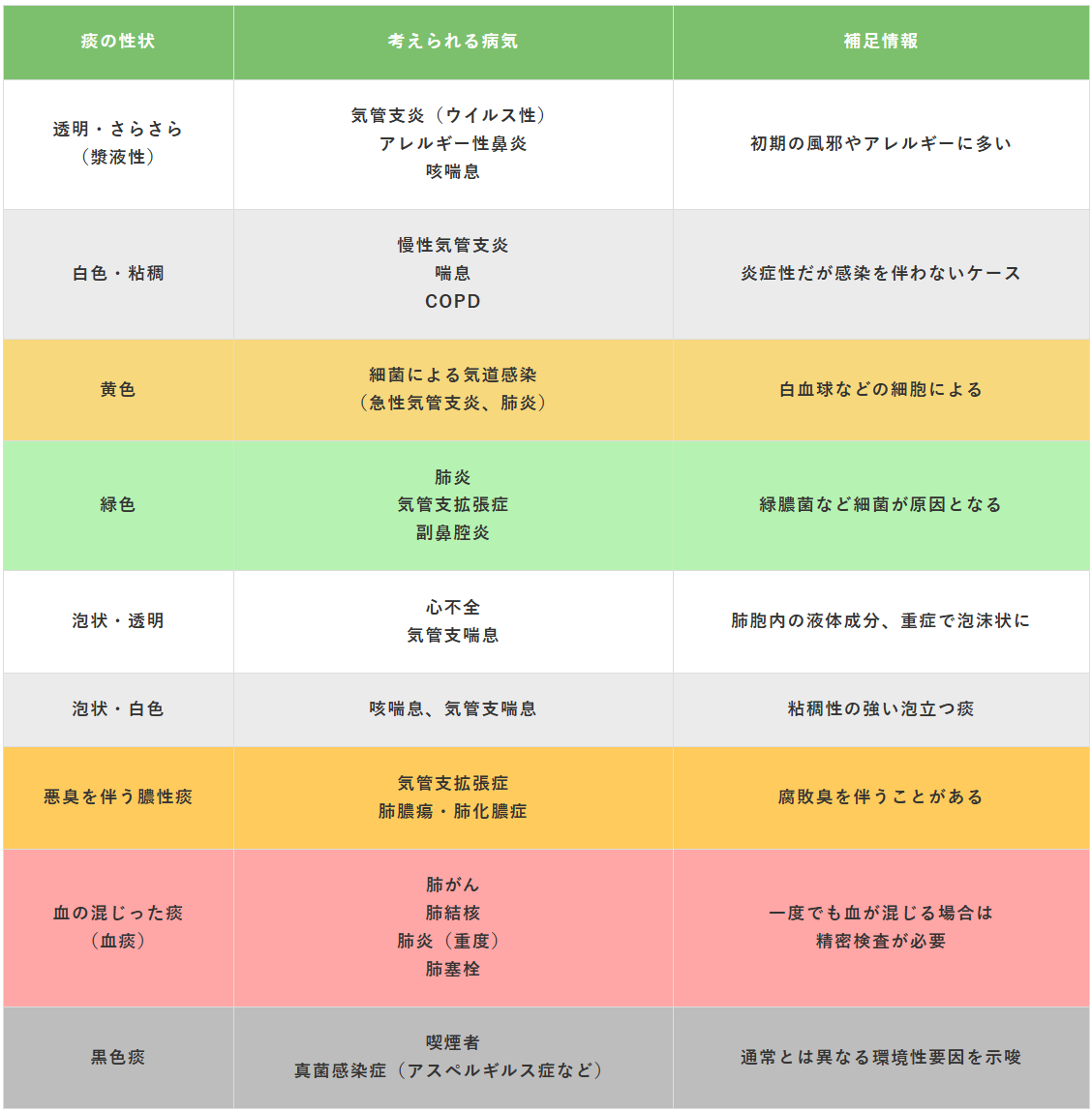

痰の性状からの病気診断の手がかり

痰がどのような性状かによって診断の手がかりになることがあります。痰の色や、泡状なのか、血が混じっているのか、どんな匂いがするのか、サラサラなのか粘性なのか、などが参考となります。主に黄色や緑色の濁った汚い痰は、細菌などの感染症が関与している可能性が高いです。

主な原因疾患

以下のような呼吸器疾患が、痰を伴う咳の主な原因になります。それぞれの病気の特徴と主な治療方法について解説します。

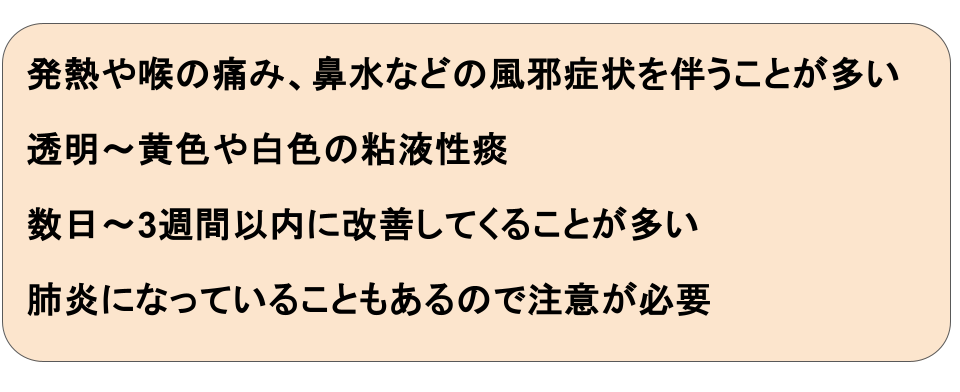

1.急性気管支炎

急性気管支炎は、痰の伴う咳の原因として多く、ウイルスや細菌感染が原因となります。発熱や喉の痛み、鼻水、全身倦怠感などの感染症による症状が先行します。痰の特徴としては、透明~黄色や白色の粘液性であることが多いです。通常は、数日〜3週間程度で改善してくることが多く、咳止め薬(メジコン・コデインリン酸など)や去痰剤(ムコダインなど)で様子を見ます。黄色の痰や発熱が5日以上続く場合は要注意で、肺炎になっていることもあります。このような症状が見られた場合は、病院を受診した方がよいでしょう。

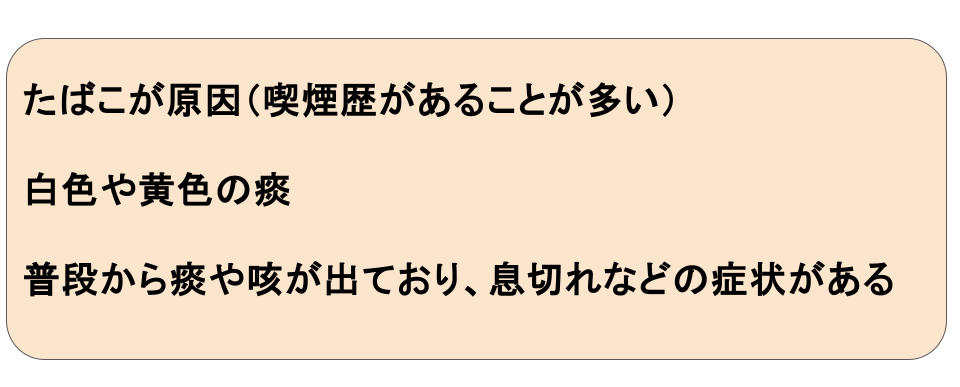

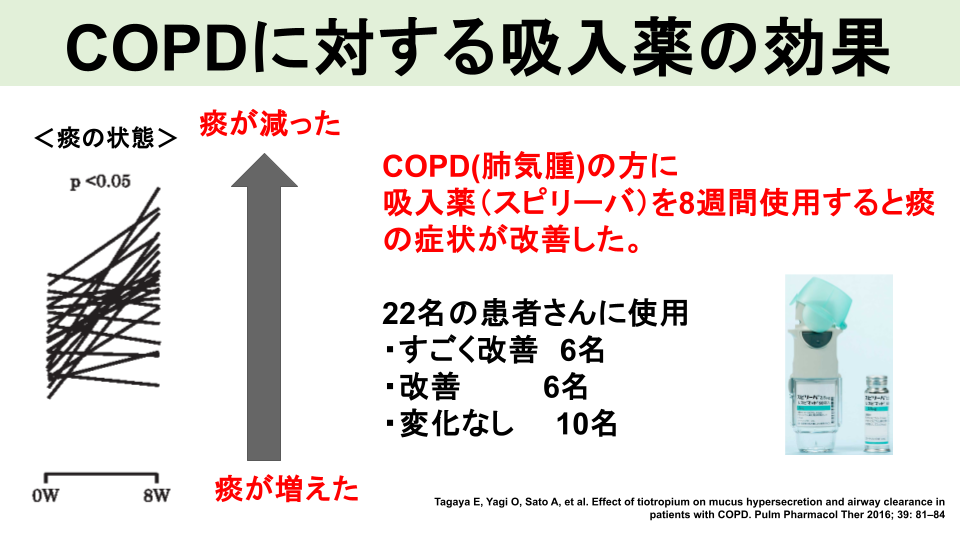

2.COPD(慢性閉塞性肺疾患)/慢性気管支炎

主にたばこが原因で気道に慢性的な炎症が起きることで、咳や痰が続きます。長期間喫煙している方がほとんどで、白色~黄色の痰が多く出て、風邪を引くとその症状が悪化します。また普段から息切れなどの症状が見られます。肺機能検査や胸部レントゲン・CT検査を行うことで診断が可能です。気管支拡張剤が有効で、咳や痰、息切れが改善することがあります。

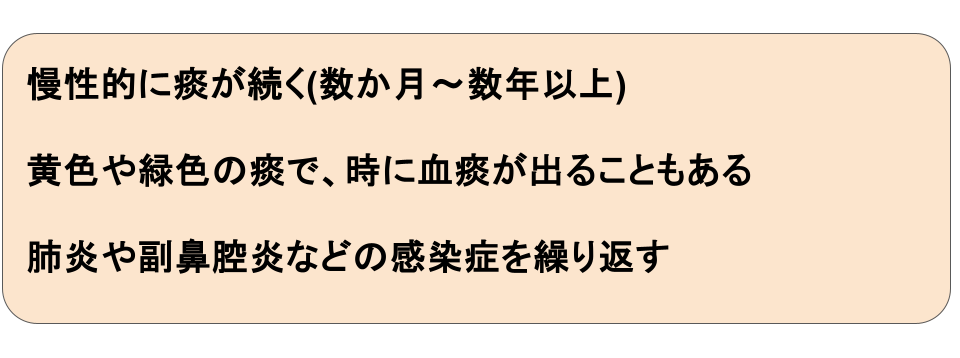

3.気管支拡張症

気管支の構造が破壊され拡張し、慢性的に大量の痰が出る病気です。原因は幼少期の肺炎や非結核性抗酸菌症などの感染症、遺伝的なものと言われています。痰が膿性(黄色~緑色)で悪臭を伴うこともあり、時に血痰を伴います。肺炎や副鼻腔炎などの感染を繰り返すことが特徴です。悪化した場合は、慢性的な息切れが出ることもあります。主に胸部CT検査で診断します。治療としては、去痰剤(ムコダイン・カルボシステインなど)やマクロライド系の抗生物質を使用することがあります。

参考:日本呼吸器学会HP「気管支拡張症」

https://www.jrs.or.jp/citizen/disease/i/i-01.html

4.肺炎

肺炎は主に細菌などによる感染症が原因で、痰の色は黄色や緑、時に血が混じることもあります。発熱が5日以上続き、呼吸困難・胸痛などを伴う場合もあります。胸部レントゲンやCTで診断し、早期に抗生物質を投与することで改善します。

5.副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎(後鼻漏)

鼻や副鼻腔の炎症が喉に流れ込み、痰が出てきます(後鼻漏症状)。特に就寝中や朝方に痰の伴う咳が悪化しやすいです。アレルギー性鼻炎の場合は透明・さらさらの痰になり、細菌による副鼻腔炎の場合は緑色~黄色の痰になります。

アレルギー性鼻炎が原因の場合は、抗ヒスタミン薬やステロイド点鼻薬などのアレルギー薬が効果があり、副鼻腔炎の場合は抗生剤が効果があります。

慢性副鼻腔炎と気管支炎(慢性気管支炎、気管支拡張症、びまん性汎細気管支炎)を合併する病気として副鼻腔気管支症候群があります。この病気は、長期にわたり痰の絡む咳の原因となります。また黄色や緑色の汚い鼻水が出ることが多い病気です。マクロライド系の抗生物質や去痰剤により症状が改善することがあります。

参考資料:日本咳嗽学会 「咳について」

https://www.kubix.co.jp/cough/c_doctor.html#No5

6.気管支喘息・咳喘息

気管支喘息や咳喘息では、長期間(3週間以上)咳が長引きます。特に気管支喘息で喘鳴(ゼーゼー・ヒューヒュー)や息苦しさを伴うことがあります。痰は伴うこともあれば、痰のない乾いた咳(空咳)のこともあります。痰は白色や透明なことが多く、夜間~朝方にかけて症状が悪化がします。肺機能検査や呼気NO検査により診断し、吸入薬などの適切な治療を行えば、咳や痰は多くの場合改善していきます。

7.肺がん

中高年で喫煙歴があり、血痰や長期に続く痰の絡む咳がある場合は要注意で、肺癌の可能性があります。特に2ヶ月以上咳や痰が続く場合は要注意です。他の症状として体重減少、胸痛、声がれなども出ることがあります。胸部レントゲンやCTで肺がんの疑いがある場合は、総合病院で気管支鏡検査などの精密検査を受ける必要があります。

8.肺結核

肺結核では、咳や痰が数か月以上長引くのが特徴で、そのほかにも微熱が続く、体重が減る、血の混じった痰が出る、寝汗、などの症状が出るケースもあります。 透明や白色の痰のこともあれば、血の混じった痰が出ることもあります。悪臭は通常伴いません。胸部レントゲンやCT検査に加え、痰の検査を行うことで診断します。

9.非結核性抗酸菌症

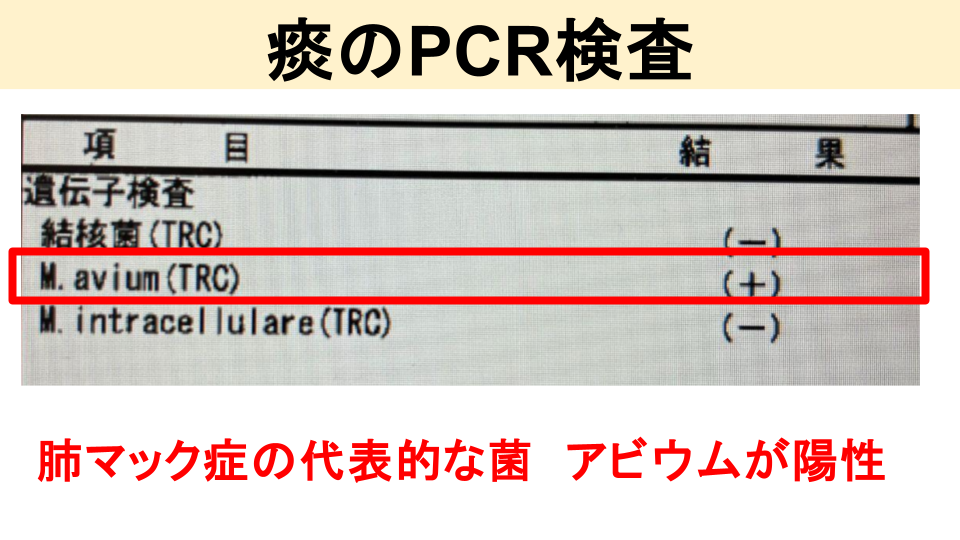

中年の痩せ型の女性に多く見られる病気で、慢性的な痰や咳などの症状が出ます。白色から黄色の痰が多く、血痰が出ることもあります。胸部レントゲンやCT検査に加え、喀痰抗酸菌検査やPCR検査を行うことで診断がつきます。治療はリファンピシンやエサンブトール、マクロライド系抗生物質(クラリスロマイシンやアジスロマイシン)を含めた複数の抗生物質の内服で治療します。治療期間は1.5-2年間程度という比較的長期間の治療が必要となります。

診察と検査

呼吸器内科では以下のような検査を行い、原因を特定します。

①聴診(呼吸音の確認)

肺炎の場合はボコボコというような水泡音が、気管支喘息の場合は喘鳴が聴取されます。痰が気管に絡んでいる場合は、ロンカスと呼ばれるボーボーといったような低い音が聴取される場合もあります。

②胸部X線やCT

肺炎や肺癌の場合には、胸部レントゲンで異常が見られます。胸部CTで、気管支拡張や気管支壁の肥厚が見られると気管支拡張症の可能性があります。

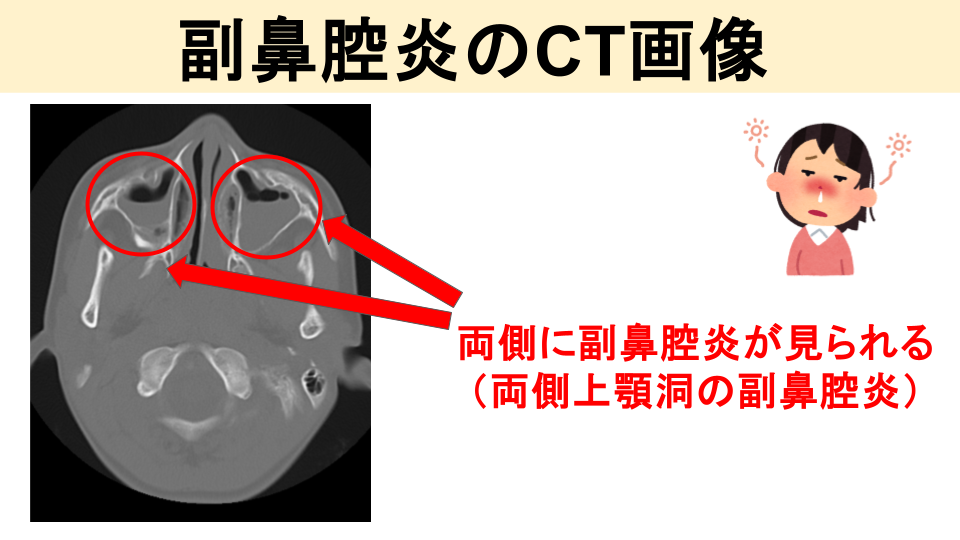

また副鼻腔炎がある場合、CTを撮影すると副鼻腔に膿が溜まっていることが確認できます。

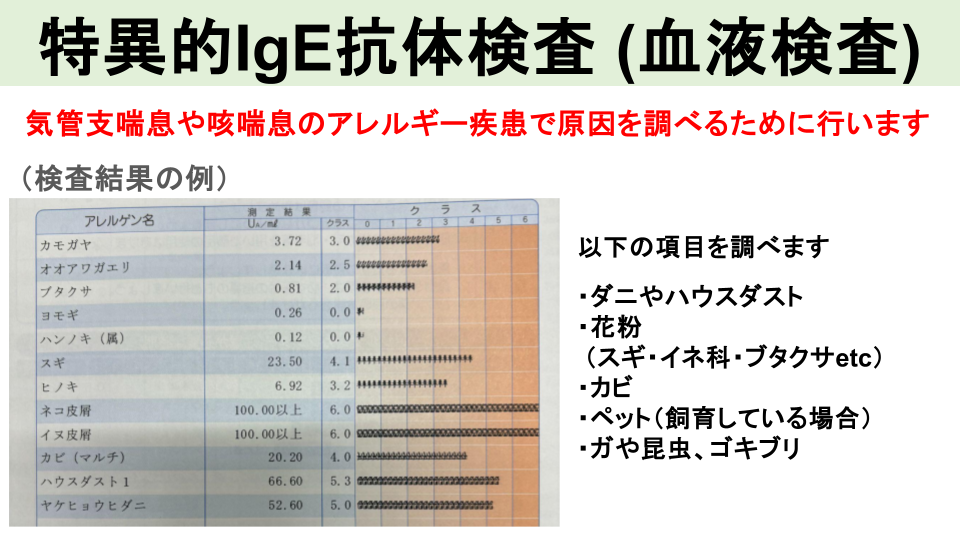

③血液検査(炎症反応、感染症の有無)

肺炎では白血球や炎症反応(CRP)の上昇が見られます。気管支喘息や咳喘息などのアレルギー疾患では、好酸球やダニ・ハウスダストなどの特異的IgE抗体の上昇が見られます。 非結核性抗酸菌症を疑う場合はMAC抗体、肺結核を疑う場合はT-SPOTやクオンティフェロン検査を追加する場合もあります。

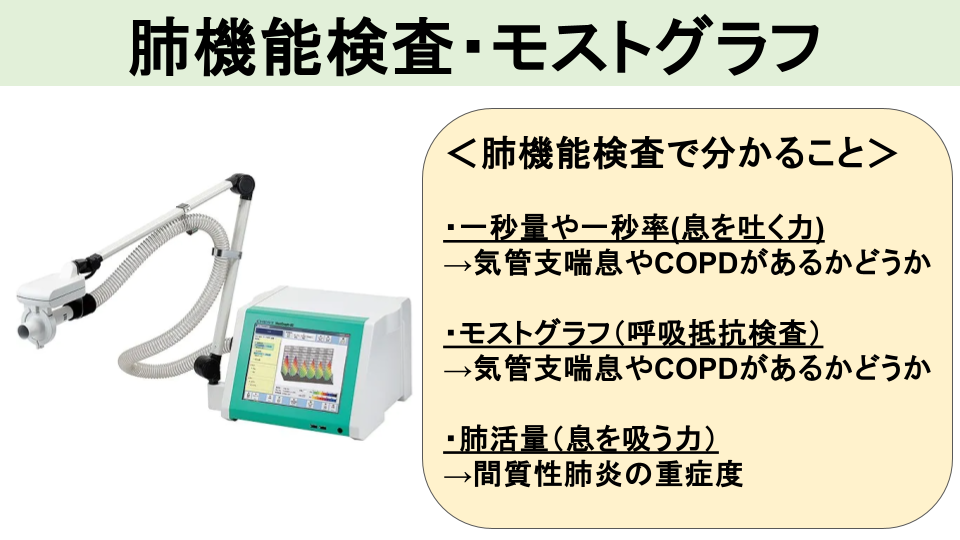

④呼吸機能検査

肺機能検査を行うと気管支喘息や肺気腫/COPDの患者さんでは、息を吐く力(一秒率)の低下が見られます。またピークフローやV25といった指標も低下していることがあります。そしてモストグラフと呼ばれる呼吸抵抗を測る検査を行うと、呼吸抵抗値の上昇が見られます。

⑤呼気NO検査

気管支喘息や咳喘息の患者さんでは、呼気の一酸化窒素(NO)の濃度が上昇します。とても簡便な検査で、3-5分程度で実施可能です。

⑥喀痰検査(かくたんけんさ)

気管支喘息や咳喘息の患者さんでは、呼気の一酸化窒素(NO)の濃度が上昇します。とても簡便な検査で、3-5分程度で実施可能です。

治療

| 病気 | 治療方法 |

|---|---|

| 気管支炎 | 対症療法(咳止めや去痰剤) |

| 肺炎 | 抗生剤 |

| 副鼻腔炎 | 抗生剤、去痰剤(カルボシステイン) |

| 気管支拡張症 | 吸入薬やマクロライド系の抗生剤 |

| COPD/慢性気管支炎 | 気管支拡張薬(吸入薬) |

| 咳喘息・気管支喘息 | 吸入ステロイド+気管支拡張薬 |

痰の絡む咳は原因によって異なります。細菌などが関与する副鼻腔炎や肺炎の場合は抗生剤を使用します。気管支の病気である、COPD・慢性気管支炎や気管支喘息・咳喘息の場合は、吸入気管支拡張薬や吸入ステロイドを使用します。

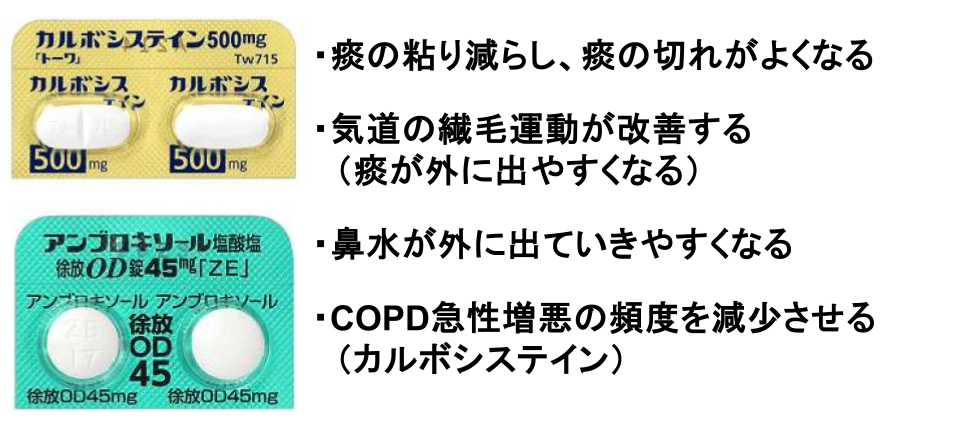

原因によらず痰の絡みを改善する目的で、去痰剤(きょたんざい)を使用することがあります。

去痰剤(痰の薬)ってどんな効果があるの?

痰の排出を助ける薬で、呼吸器疾患における咳や痰の症状を改善するために使用されます。 去痰剤には、カルボシステイン(ムコダイン🄬)、アンブロキソール(ムコソルバン🄬)、ムコフィリンなどがあります。

以下のような効果があります。

- 粘液調整作用:

痰の粘度を下げて喀出を促進(粘液中のシアル酸含量の調整) - 線毛運動促進:

気道上皮の線毛運動を活性化し、排痰能力を高める - 抗炎症作用:

気道粘膜の炎症を軽減(酸化ストレスの抑制など) - 粘液産生の正常化:

ゴブレット細胞の分泌異常を是正し、正常な粘液分泌を促す

これらの効果により副鼻腔炎の治療や、COPD増悪予防に使用されます。

痰を減らす薬はどんなものがある?

痰を減らす治療方法は、原因が何かによって変わってきます。ここでは、それぞれの病気の痰の症状に対してどんな治療薬を使用すれば改善するか、具体的に説明します。

吸入薬

肺気腫やCOPDの方では、抗コリン薬などの吸入薬が痰の症状を改善させてくれます。(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27350218/)痰の分泌を抑えてくれる効果があります。 また気管支喘息においても吸入薬(吸入ステロイド)が、気管支の炎症を抑え、咳はもちろんのこと痰の量を減らしてくれる効果があります。吸入薬はスプレータイプのもの(pMDI)から粉タイプのもの(ドライパウダー)などたくさんの種類がありますので、患者さんにあった吸入薬を選びます。

抗生物質(マクロライド)

気管支拡張症や副鼻腔気管支症候群などでは、マクロライド系抗生物質(クラリスロマイシン・エリスロマイシン)の少量持続内服が痰を減らす効果が期待できます。数か月以上と比較的長期間薬を飲む必要があります。

副鼻腔気管支症候群では、マクロライド少量療法の効果が乏しい場合、吸入薬(スピリーバ)が効果があるという報告もあります(Inter Med 2008; 47: 585-91)。

抗アレルギー薬(抗ヒスタミン薬)

アレルギー性鼻炎などによる後鼻漏が原因の場合、抗ヒスタミン薬などの抗アレルギー薬やステロイド点鼻薬などが痰に対して効果がある場合があります。抗ヒスタミン薬は、副作用として眠気や口の中の乾きがあり、副作用に応じて薬を調整する必要があります。

抗生剤の多剤併用療法

肺非結核性抗酸菌症では、3種類の抗生剤を同時に使用して治療します。具体的にはリファンピシンやエサンブトール、マクロライド系抗生物質(クラリスロマイシンやアジスロマイシン)の2種類の抗生物質の内服で治療します。治療期間は1.5-2年間程度という比較的長期間の治療が必要となります。

参考資料:日本呼吸器学会 咳嗽・喀痰の診療ガイドライン第2版2025

https://www.jrs.or.jp/publication/jrs_guidelines/20250404085247.html

院長からのメッセージ

長引く痰を伴う咳は、日常生活に大きな支障をきたす症状のひとつです。特に、朝晩に強く出たり、咳込むことで眠れない、会話が続かないなど、多くの方が不安や不快感を抱えておられます。痰の絡む咳は、気道に炎症が続いていたり、分泌物がうまく排出されない状態で起こることが多く、気管支炎や副鼻腔炎、気管支喘息や肺気腫、時に気管支拡張症や肺疾患が背景にあることもあります。

長引く痰を伴う咳は、日常生活に大きな支障をきたす症状のひとつです。特に、朝晩に強く出たり、咳込むことで眠れない、会話が続かないなど、多くの方が不安や不快感を抱えておられます。痰の絡む咳は、気道に炎症が続いていたり、分泌物がうまく排出されない状態で起こることが多く、気管支炎や副鼻腔炎、気管支喘息や肺気腫、時に気管支拡張症や肺疾患が背景にあることもあります。

当院では、単に「咳止め」を出すだけではなく、原因に応じた治療を重視しています。例えば、痰の性状や咳のタイミング、聴診などから病態を見極め、去痰薬や吸入薬、時には抗生物質やアレルギー薬の使用を検討します。「咳ぐらいで…」と思わず、ぜひご相談ください。的確な診断と適切な治療で、症状の軽減をめざしましょう。どうぞお気軽にご受診ください。

記事作成:

名古屋おもて呼吸器・アレルギー内科クリニック

呼吸器内科専門医・医学博士 表紀仁