花粉症は、スギ・ヒノキ・イネ科・ブタクサなどの花粉により鼻水・鼻づまり・くしゃみなどの鼻炎症状、目のかゆみ・充血・異物感など結膜炎症状を引き起こす病気です。原因はアレルギー反応で、特定の季節に悪化します。 ここではそれぞれの花粉症の季節や特徴、検査方法や治療方法について解説いたします。

花粉症は、スギ・ヒノキ・イネ科・ブタクサなどの花粉により鼻水・鼻づまり・くしゃみなどの鼻炎症状、目のかゆみ・充血・異物感など結膜炎症状を引き起こす病気です。原因はアレルギー反応で、特定の季節に悪化します。 ここではそれぞれの花粉症の季節や特徴、検査方法や治療方法について解説いたします。

- 花粉症ってどんな種類がある?

・スギ・ヒノキ

・イネ科(カモガヤ・ハルガヤ・オオアワガエリ)

・ブタクサ

・ヨモギ - どのような検査を行うか?

- 花粉症の治療:内服治療や舌下免疫療法

目次

花粉症ってどんな種類がある?

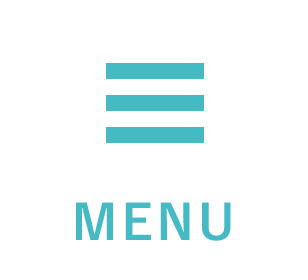

東海地方における花粉症の特徴としては、日本全国と同様にスギ花粉症が圧倒的に多いです。主に2-4月がピークとなっています。同時期には、ヒノキ花粉症も出てきてスギよりやや遅れて3〜5月に症状が出ます。イネ科やキク科雑草(ブタクサ・ヨモギ)の花粉症も見られますが、これらは夏から秋にかけて症状が出ます。

参考情報:

HISAMITSU製薬:花粉カレンダーより引用:https://www.allegra.jp/hayfever/calendar.html

スギ・ヒノキ

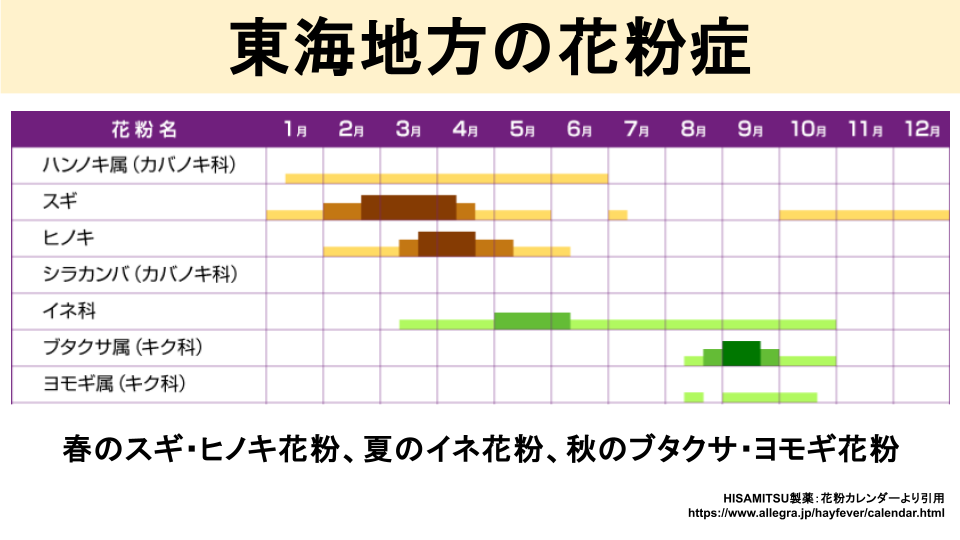

スギ・ヒノキ花粉症は、日本で最も多い季節性アレルギー性鼻炎で、毎年春先(2月~5月)にかけて症状が現れます。主な症状は、くしゃみ・鼻水・目のかゆみ・体のだるさ(倦怠感)で、まぶたが腫れたりすることもあります。

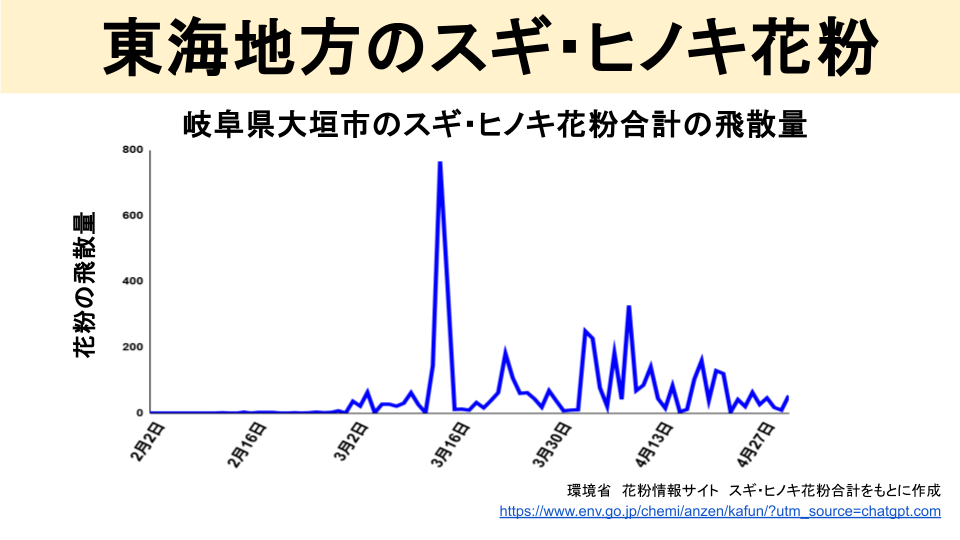

東海地方では、スギ花粉は1月下旬から2月上旬に飛散し始め、それに遅れて1か月後(3月頃)からヒノキの花粉が飛散し始めます。下記のデータは岐阜県のスギ・ヒノキ花粉量を測定したものですが、3-4月ごろがピークとなっていることがわかります。

参考情報:環境省 花粉情報サイト スギ・ヒノキ花粉合計

https://www.env.go.jp/chemi/anzen/kafun/?utm_source=chatgpt.com

スギ花粉症で皮膚が赤くなったりするの?

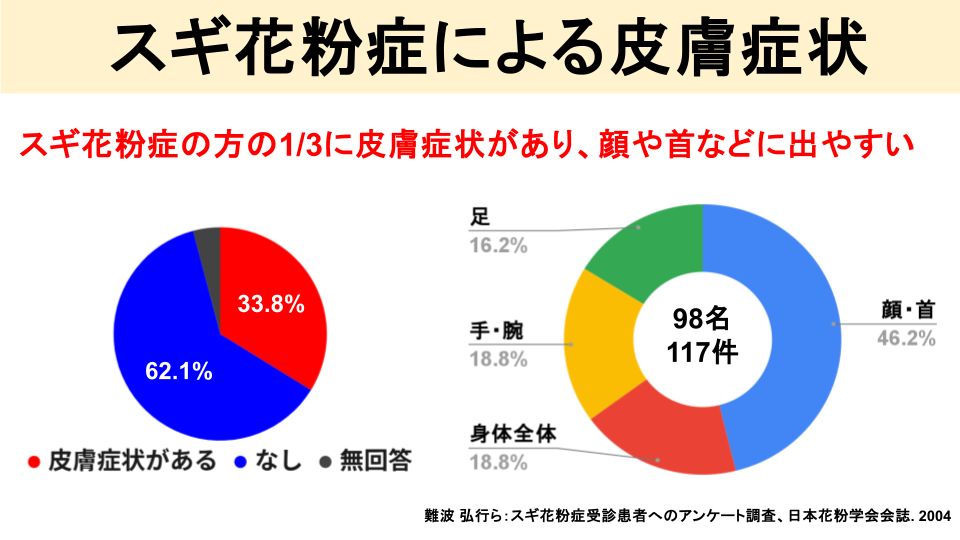

スギ花粉症による皮膚症状が出る方が結構いらっしゃいます。実にスギ花粉症の3分の1の方に皮膚が赤くなる・かゆくなるなどの症状が出て、顔や首、体・手足に症状が出やすいといった特徴があります。

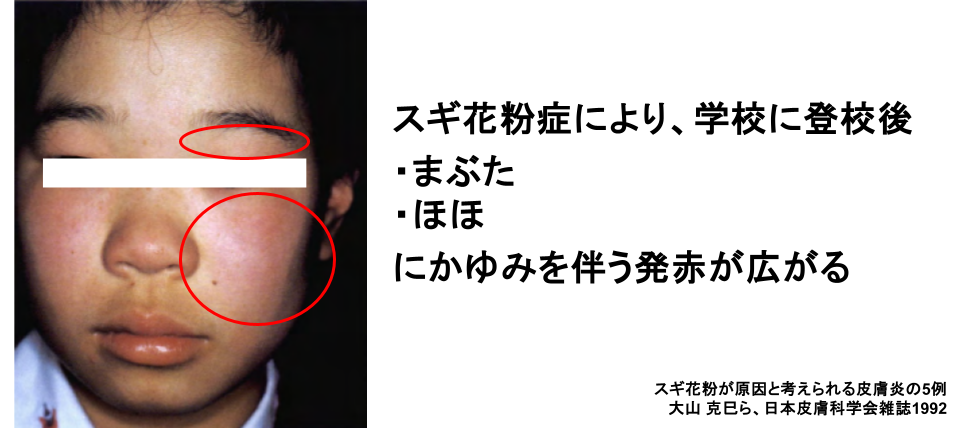

またスギ花粉による顔の皮膚症状は、下記のようにスギ花粉の時期に外出したりすると悪化し、かゆみを伴う発赤がまぶたやほほに出現します。アトピー性皮膚炎などの皮膚のバリア機能が低下している方では、より症状が出やすく悪化しやすい傾向があります。

イネ科

イネ科は、公園や土手、空き地、森林などに生えている雑草で、東海地方では5-6月がピークになります。スギ・ヒノキが数百キロ飛散するのに対して、イネ科はせいぜい数百メートルしか飛散しないため、近寄らなければ花粉症症状がでません。

イネ科は、カモガヤ・ハルガヤ・オオアワガエリなどが代表的で、名前はあまり聞いたことはないかもせいれないですが、以下の写真は皆さんみたことがあるかと思います。

オオアワガエリは、別名チモシーとも呼ばれ、ウサギのえさにも使用されています。猫じゃらし(エノコログサ)とよく似ています。

ブタクサ・ヨモギ

ブタクサ・ヨモギは、東海地方では主に秋(8〜10月)に花粉が飛散し、鼻炎・結膜炎を引き起こします。飛散距離は数十m〜数kmと遠くまで飛ばないため、発生源近くで症状が出やすいといった特徴があります。

花粉症の検査

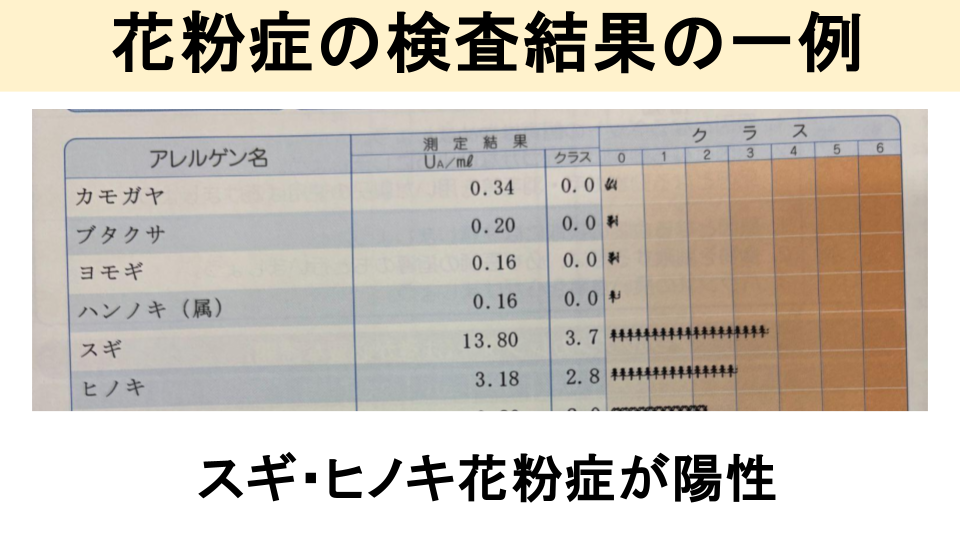

主に特異的IgE抗体という検査で調べます。これは血液検査で、1週間程度で結果が判明します。

当院では特異的IgE抗体による花粉症の検査を行っています。下記の花粉の項目を調べることができます。

- スギ・ヒノキ

- イネ科(カモガヤ・オオアワガエリ・ハルガヤ・アシ・ホゾムギ・ナガハグサなど)

- ブタクサ

- ヨモギ

- ハンノキ・シラカンバ

- ブナ

- マツ

- クワ

- カエデ

などです。ほかにも調べることができます。下記の表を参考にしてください。

実際の検査結果は、以下のような形でお渡ししています。

花粉症の治療方法

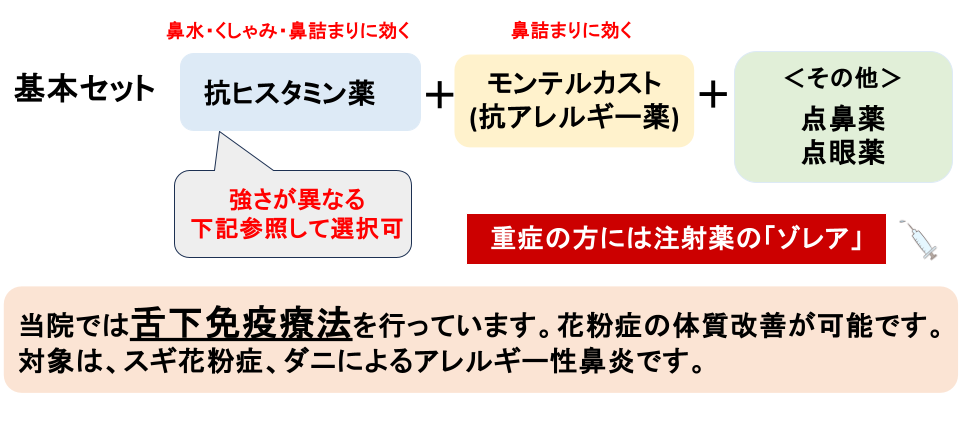

1.内服治療:抗アレルギー薬

最も一般的な治療方法です。効果が強いものから弱いものまでたくさんの種類があります。副作用として、眠気や口の渇きなどがありますが、一般的には効果が強くなればこれらの副作用も強くなる傾向にあります。一部の薬は眠気などの副作用により服用中の運転が禁止されていますので、注意が必要です。

またビラノア🄬やアレグラ🄬などでは、食事の影響により薬の吸収が低下してしまうため、眠前に内服する必要があります。一方でデザレックス🄬などでは、食事の影響が少ないといわれています。アルコールは眠気を増強しますので、薬の服用中は避けたほうがよいでしょう。

抗アレルギー薬の一部は、OTC薬と良い市販の薬局でも入手することが可能です。市販の花粉症薬についてはこちらを参考にしてください。

主に以下の薬が使用されます。

- 抗ヒスタミン薬:くしゃみ・鼻水に有効(例:フェキソフェナジン、ロラタジンなど)

- ロイコトリエン受容体拮抗薬:鼻閉にも有効(例:モンテルカスト、キプレス、シングレアなど)

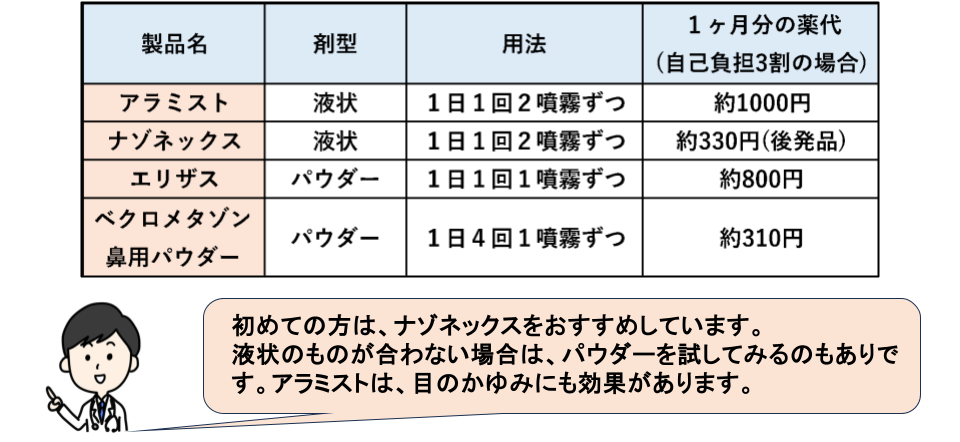

2.点鼻薬・点眼薬

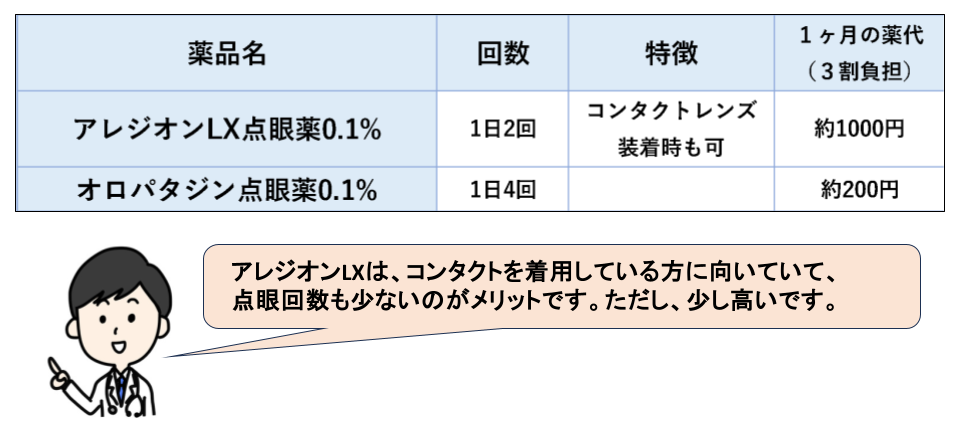

点眼薬や点鼻薬は、症状の出ているところに直接薬を使用するため副作用が少なく、最も安全に使用できます。薬の種類や特徴は以下の通りとなっております。

点眼薬

- 目の症状がある場合(例:オロパタジン、パタノール、アレジオンLXなど)

点鼻ステロイド薬

- 鼻水・鼻づまりに効果的(例:ナゾネックス、アラミスト、エリザスなど)

3.アレルゲン免疫療法(根本治療)

花粉症の根本的な治療としては「舌下免疫療法」という治療方法があります。これは、毎日少量のアレルゲンを舌の下に投与し、体を慣らす方法で、花粉ではスギのみ適応があります(他にもダニのミティキュアという薬もあります)。

特徴としては、

- スギの花粉症に適応あり(薬名:シダキュア)

- 特異的IgE抗体の検査結果が、スギクラス2以上

- 効果は即効性はない

- 約70〜80%に効果あり(症状軽減・薬の減量)

- 治療期間は3~5年継続が必要

- 主な副作用としては、口や耳のかゆみ・腫れなど

- 費用は年間で20,000円程度(管理料含める)

詳細はこちらのページを参考にしてください。

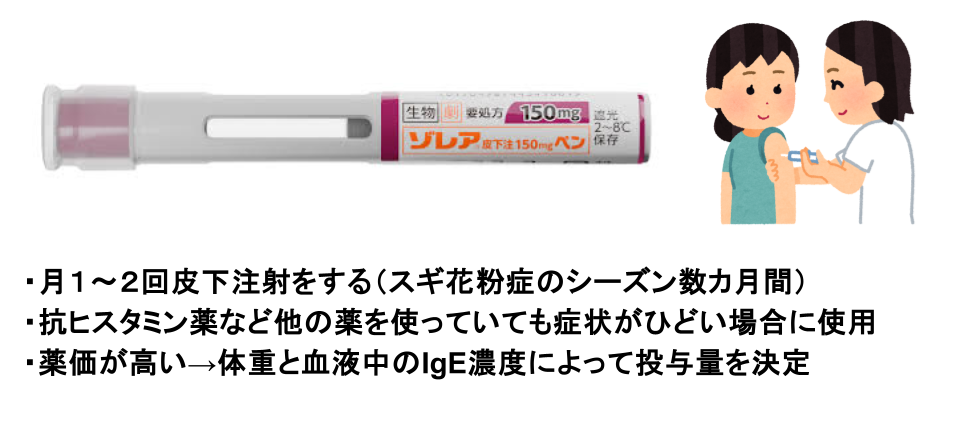

4.注射による治療:ゾレア

重症の花粉症の方には、ゾレアという注射薬が適応となります。

特徴としては、

- 月1〜2回皮下注射をする(スギ花粉症のシーズン数カ月間)

- 他の薬もよりも即効性があり、効果も抜群

- 薬価が高い→体重と血液中のIgE濃度によって投与量が決まる

例)体重52kg・IgE550の場合、ゾレア300mgが2本必要→一月あたり約24,000円(3割負担、薬剤費用のみ) - 抗ヒスタミン薬など他の薬を使っていても花粉症状がひどい場合に使用を検討

通常の花粉症治療を行っていても、毎年くしゃみ・鼻水・鼻詰まりなどの症状でお悩みの方は、ゾレア注射薬を検討してもよいでしょう。ただし、ゾレアを使用できるかどうかに関しては医師と相談したほうがよいので、一度当院へお越しください。

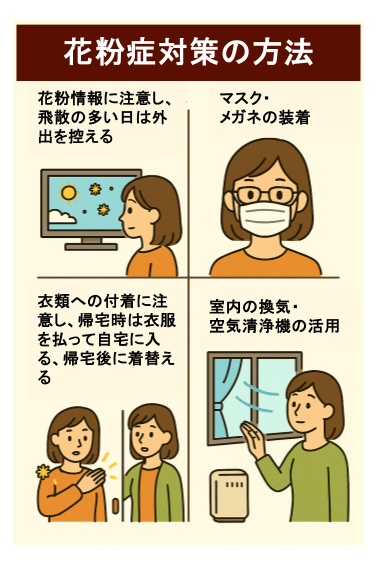

5.薬以外の治療方法:環境対策

薬以外の治療方法・花粉対策として以下のものが挙げられます。花粉症はアレルギーの病気なので、アレルゲンへの暴露・接触を避けることが重要な治療となります。

- 花粉情報に注意し、飛散の多い日は外出を控える

- マスク・眼鏡の着用

→通常のメガネでも60−70%程度花粉をカットできると言われています。 - 花粉の衣類への付着に注意し、帰宅時は衣服を払って自宅に入る、帰宅後は着替える

- 室内の換気・空気清浄機の活用

通常の花粉症治療を行っていても、毎年くしゃみ・鼻水・鼻詰まりなどの症状でお悩みの方は、ゾレア注射薬を検討してもよいでしょう。ただし、ゾレアを使用できるかどうかに関しては医師と相談したほうがよいので、一度当院へお越しください。

花粉症の市販薬ってどうですか?

花粉症の薬は、市販で販売されているものも結構多くセルフケアも可能です。ただしいくつかの注意点がありますので、下記を参考にしてください。

花粉症治療の基本

- 点鼻薬(点鼻ステロイド薬)と抗ヒスタミン薬(アレグラやクラリチンなど)を組み合わせる

- 重症時は併用、鼻づまりが頑固なら血管収縮薬(即効スプレー)を「緊急避難的」にのみ使うのが安全

市販の花粉症薬を安全に使うための注意点

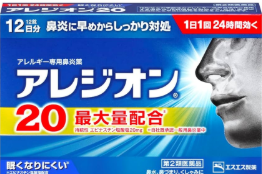

- 眠気が出ることがありますので、運転・機械操作には注意が必要です(例:アレジオン20は運転操作の禁止注意あり)。

- 多くの花粉症治療薬は15歳以上が対象です。年齢適応は製品ごとに必ず確認を(例:タリオンARは15歳未満不可)。

- 血管収縮スプレーは長期連用NGです。最大でも約2週間程度にとどめましょう。やめると悪化する「薬剤性鼻炎」を避けるためです。

- 持病として前立腺肥大・緑内障のある方は注意しましょう。

病院で処方される薬と何が違うの?

同じです。

病院で処方された場合と異なる点は価格です。病院で処方された場合は3割負担で薬を購入することができます。ただし、初診料もしくは再診料などの診察料に加え、処方箋料などがかかります。

また一部の薬は市販薬では販売されていない為、処方箋が必要となります。

例)デスロラタジン(デザレックス)、オロパタジン(アレロック)など

内服薬(抗ヒスタミン薬)

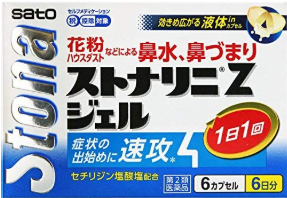

抗ヒスタミン薬は、まずはフェキソフェナジン/ロラタジンなどの「眠くなりにくい系」で開始して、十分効かない時にセチリジン等へ切り替えを検討するのが安全です。

代表的な花粉症薬は以下の通りです。

①アレグラFX(フェキソフェナジン60mg、1日2回)

眠気が出にくく、運転や学業に配慮したい人向け。

②クラリチンEX(ロラタジン10mg、1日1回)

アレグラ同様に眠気が出にくい、1日1回の内服でよいのがメリット。

③アレジオン20(エピナスチン20mg、就寝前1回)

1日1回の内服でよく、持続性が高い。添付文書上は運転操作をしないよう注意書きあり。

④タリオンAR(ベポタスチン、1回1錠を1日2回)

2024年12月から第2類医薬品へ移行し入手性が向上。

⑤ストナリニZ(セチリジン10mg、就寝前1回)

効きは強めだが眠気が出やすいので夜型の服用が無難。

点鼻薬

鼻の炎症そのものを抑えるので、くしゃみ・鼻水・鼻づまりの症状に効きます。

①フルナーゼ点鼻薬(フルチカゾン)

医療用と同成分・同量のスイッチOTC薬。通常1日2回(朝・夕)。1回使用量は、左右の鼻腔内にそれぞれ1噴霧ずつ。

②ベクロメタゾン配合製品(例:ナザール「スプレー」、コンタック鼻炎スプレー等)

成人(18歳以上)、通常1日2回(朝・夕)、左右の鼻腔内にそれぞれ1噴霧ずつ使用します。1日最大4回(8噴霧)まで使用してもかまいませんが、使用間隔は3時間以上あける必要があります。

「すぐ通したい」時の即効スプレー(点鼻用・血管収縮薬)

ナファゾリン等が鼻粘膜の血管をキュッと縮め、数分で通る即効性。ただし連用で効かなくなり、薬剤性鼻炎のリスクがあります。毎日頼る薬ではありません。最長でも2週間程度の短期使用に限定してください。高血圧・心疾患・緑内障・前立腺肥大の方は特に薬剤師へ相談が必要です。

例:ナザール「スプレー」(ナファゾリン+クロルフェニラミン)など。

目の症状が主のとき(点眼薬)

点眼は1日回数を守りましょう。コンタクトは外して点眼が基本。強い充血・痛み・めやにが続くときは細菌性結膜炎など別疾患の可能性もあるので眼科受診をしましょう。

- クロモグリク酸Na配合(例:ロート アルガード クリアブロックEXa)

- ケトチフェン配合(例:ザジテンAL点眼薬)

- アシタザノラスト配合(例:アレジフェンス):非ベンザルコニウム系防腐剤など製剤面の利点も。

もう少し具体的に教えて!!使い分けのミニ処方箋(セルフケア版)

①くしゃみ・鼻水が主のとき

アレグラFX/クラリチンEX/アレジオン20/タリオンARのいずれかを飛散初期から使用します。効きが弱ければストナリニZへスイッチ or 追加します。点鼻ステロイドを併用してもOKです。

②鼻づまりが主のとき

点鼻ステロイド(フルナーゼ or ベクロメタゾン製剤)を毎日使用します。必要時のみ血管収縮スプレーを2週間以内で使用して下さい。ただし、長期間の使用が薬剤性鼻炎になるため避けてください。

③目のかゆみ・充血が主のとき

クロモグリク酸Na/ケトチフェン/アシタザノラスト点眼を定期的に行います。

院長からのメッセージ

春先になると「鼻水・くしゃみ・目のかゆみ」などの花粉症症状に悩まされる方が急増します。近年はスギやヒノキだけでなく、ブタクサやカモガヤなど秋にも症状を起こす方が増えており、一年を通じて花粉症に悩む患者さんが増加しています。

春先になると「鼻水・くしゃみ・目のかゆみ」などの花粉症症状に悩まされる方が急増します。近年はスギやヒノキだけでなく、ブタクサやカモガヤなど秋にも症状を起こす方が増えており、一年を通じて花粉症に悩む患者さんが増加しています。

当院は呼吸器内科・アレルギー科の専門医が診療を行っており、花粉症に伴う「鼻炎症状」だけでなく、「咳・気管支喘息の悪化」「慢性的な喉の違和感」まで幅広く対応しています。花粉症は単なる鼻の病気ではなく、ぜんそくや副鼻腔炎を悪化させる要因となるため、早めの治療が重要です。

花粉症は「毎年同じだから仕方ない」と我慢される方が多いのですが、適切な治療で症状を大きく軽減できる病気です。特に、眠気が少ない薬や長期的に体質改善を目指す舌下免疫療法など、新しい治療の選択肢もあります。

名古屋の中心地・金山駅前で通いやすい立地で診療を行っていますので、「今年こそ花粉症をしっかり治したい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。患者さん一人ひとりに合った最適な治療を一緒に考えてまいります。

記事作成:

名古屋おもて呼吸器・アレルギー内科クリニック

呼吸器内科専門医・医学博士 表紀仁