咳が長引くと、仕事や日常生活にも影響が出てとても困ります。特に会話中に咳が出て仕事に支障をきたしたり接客ができなくなったり、夜間に咳が出て眠れない、などの訴えも多くあります。しかしながら、咳で病院を受診して処方された薬を飲んでいてもなかなか治らず長期間咳で悩まされている方がたくさんいらっしゃいます。これは、咳の診断や治療が難しく、専門性が高い症状だからです。特に咳が3週間以上長引いた場合は、呼吸器内科専門の病院やクリニックで一度検査を受け、原因に関してしっかり調べてもらった方がよいでしょう。

咳が長引くと、仕事や日常生活にも影響が出てとても困ります。特に会話中に咳が出て仕事に支障をきたしたり接客ができなくなったり、夜間に咳が出て眠れない、などの訴えも多くあります。しかしながら、咳で病院を受診して処方された薬を飲んでいてもなかなか治らず長期間咳で悩まされている方がたくさんいらっしゃいます。これは、咳の診断や治療が難しく、専門性が高い症状だからです。特に咳が3週間以上長引いた場合は、呼吸器内科専門の病院やクリニックで一度検査を受け、原因に関してしっかり調べてもらった方がよいでしょう。

ここでは、咳が長引く原因やその対処方法について解説したいと思います。以下の症状でお困りの方は参考にしてください。

- 会話中に咳が出て仕事にならない

- 夜間咳がひどくて眠れない

- 一度咳が出だすと止まらなくて困っている

- のどがムズ痒くて咳がでる

- 痰が絡んで咳が出る

- 熱はないけど咳が止まらない

- 話し出すとむせて咳がでる

- 冷たい空気で咳が誘発される

目次

咳が長引くのはなぜ?

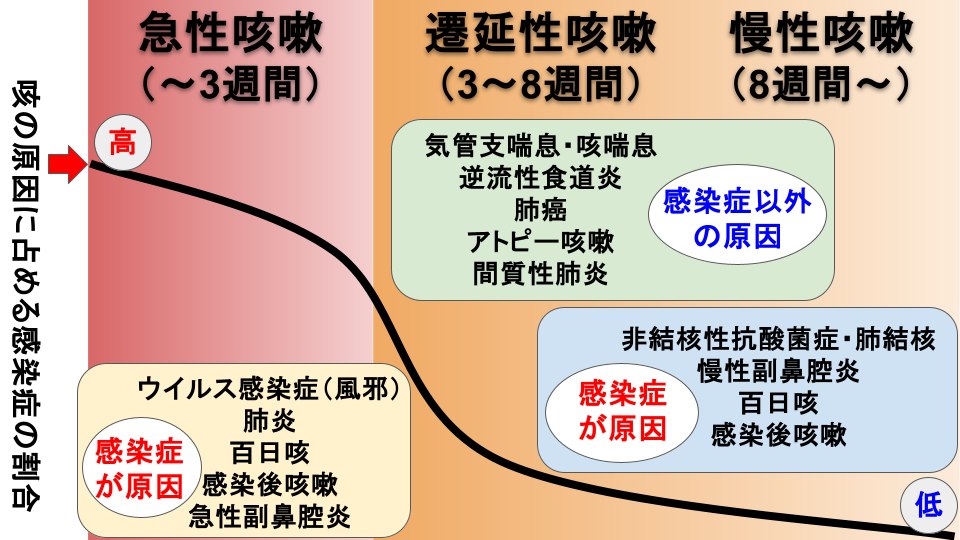

長引く咳はとても困る症状です。まず咳が長引いている状態というのは3週間以上のことをさします。なぜ3週間なのでしょうか?咳の原因の多くは「風邪」、つまりウイルスなどの感染症によるものです。風邪やウイルスなどの感染症による咳は、通常3週間以内にほとんどが治ってきます。そのため3週間以上咳が続いた場合には、風邪以外の原因を考える必要があるのです。

ただし3週間以内の咳でもいくつか注意しなければいけないことや、危険な症状・サインがありますので、咳の原因や注意点について説明します。

咳が出始めて3週間以内の咳

咳が出始めて3週間以内は、風邪・ウイルスなどの感染症がほとんどの原因を占めます。通常は咳の出始めに、発熱や鼻水・のどが痛いなどの風邪の症状を伴うことがほとんどです。しかしながら熱はなくても咳だけが続く場合もしばしば見られます。

このような咳の原因は以下のように大別されます。

- ウイルス性(上気道炎・急性気管支炎)≧60%

- 肺炎 ~5%

- 百日咳 ~3%

- そのほか(気管支喘息・咳喘息・急性副鼻腔炎・心不全など)

ウイルスのうち原因は、ライノウイルス(20%)、インフルエンザウイルス(9.9%)、コロナウイルス(7.4%)が上位を占めますが、インフルエンザやコロナウイルス以外のウイルスにはあまり特効薬(抗ウイルス薬)がないため多くの場合、咳止めなどの対症療法で経過を見ることになります。これらの感染症によって咳や鼻水、痰、発熱などの症状が引き起こされた場合、「風邪」「感冒(かんぼう)」などを呼ばれています。(Clin Microbiol Infect. 2018. 12;24(11):1158–1163.)

ただし、3週間以内の咳でも注意しなければいけないのが、肺炎・百日咳・そのほかの疾患(気管支喘息や副鼻腔炎)です。これらの病気では、風邪薬で様子を見ていても咳は改善しないことが多いです。

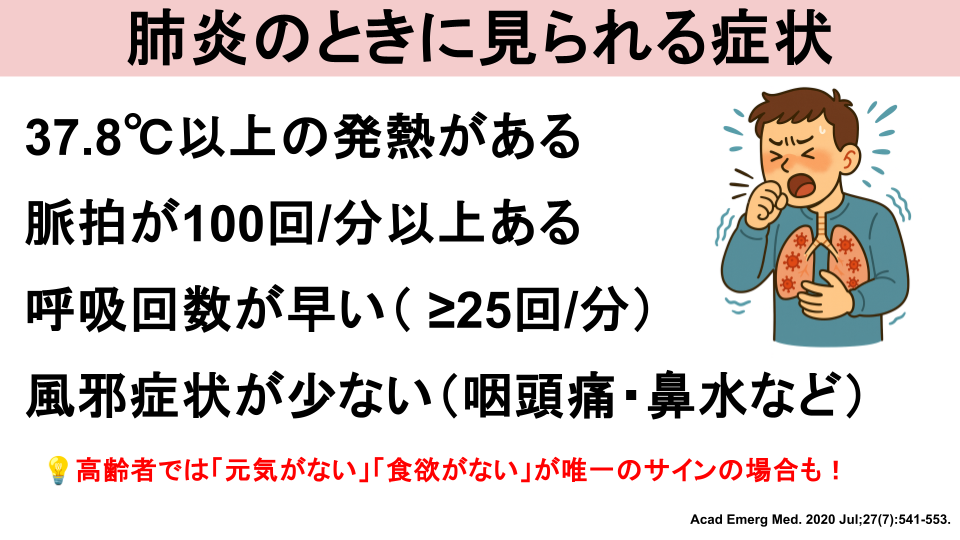

肺炎

肺炎は主に細菌やウイルスによって引き起こされる肺の炎症で、高熱が続き、ひどい咳や痰などの症状が見られます。肺炎は細菌が原因の場合が多く、抗生剤を使用すると症状が早く治ったり、重症化(入院や人工呼吸管理)するのを防ぐことができます。肺炎を疑った場合、胸部レントゲンや胸部CT検査を実施します。これらの検査で浸潤影と呼ばれる白い影がみられれば、肺炎と診断します。ただし、肺炎に似た経過や画像所見を示す病気(好酸球性肺炎、器質化肺炎など)もあるので注意が必要です。

百日咳

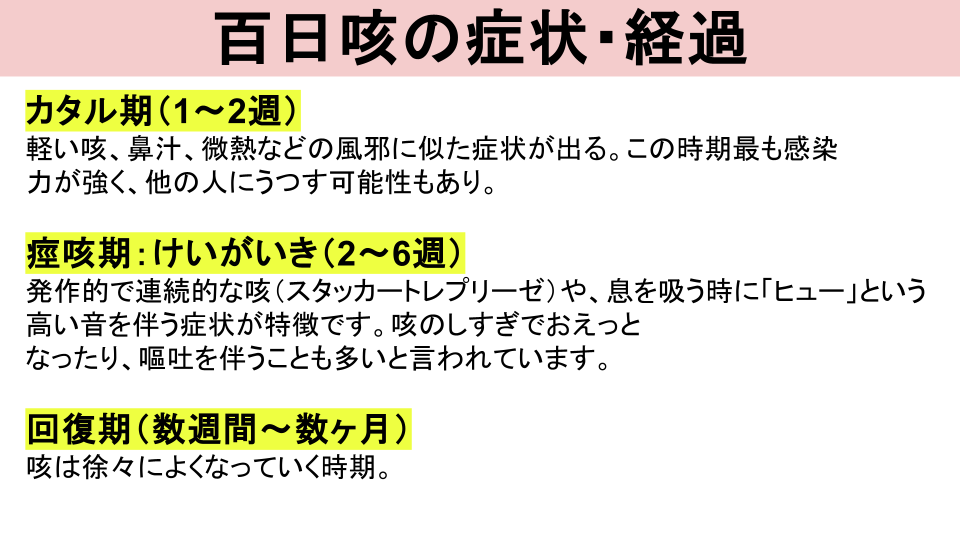

百日咳はBordetella pertussis(ボルデテラ・パータシス)という細菌によって引き起こされる感染症で、ひどく・強い咳が長期間続く病気です。

主に発症から2~6週間で咳のひどい時期が続き、

- 連続性の咳発作(10回以上連続して咳き込む)

- おえっとなる嘔吐を伴う咳。

- 咳の後に息を吸う時に高いヒューという音(whoop)が聞かれることがある

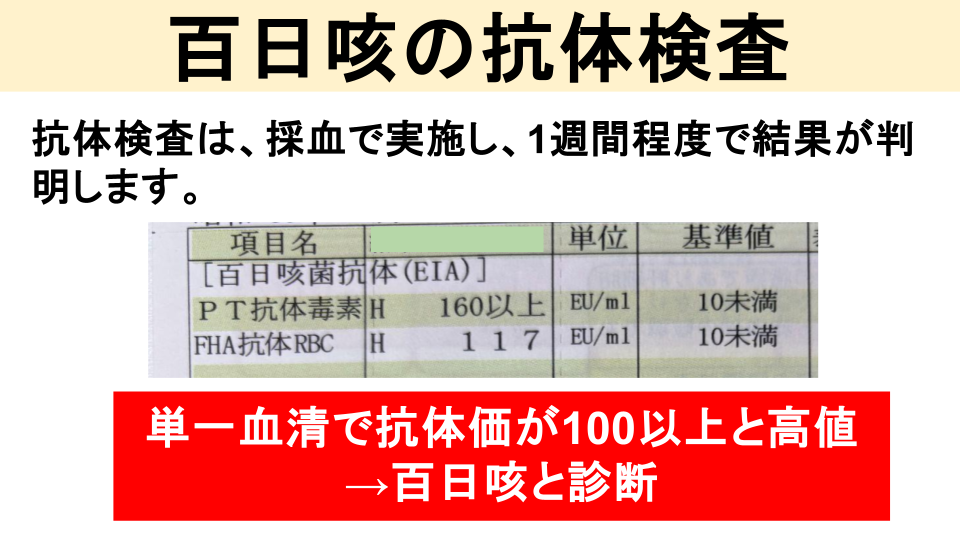

などの咳の特徴があります。発症してから最初の1~2週間に他の人へ感染する可能性があります。血液検査(抗体検査)で調べることができます。

そのほか

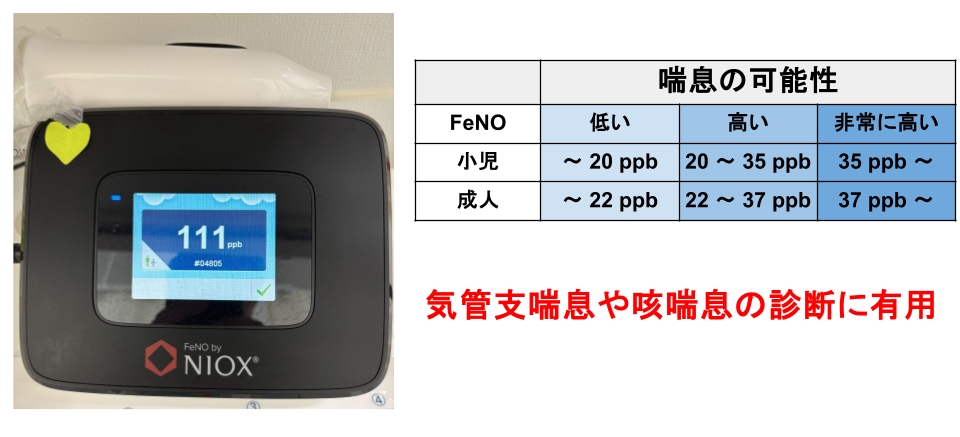

ゼーゼーやヒューヒューなどの喘鳴がある場合、気管支喘息や気管支炎のことがあります。典型的には咳が3週間以上長く続き、夜間や早朝に咳が悪化する場合に、これらの病気を考えますが、聴診や検査結果(FeNO値や肺機能検査)によっては気管支喘息と診断することもあります。

そのほかにも心不全や咳喘息、などが原因のこともあります。

咳が出始めて3週間以上の場合

咳が3週間以上続く場合、風邪の咳の可能性は低くなってきます。

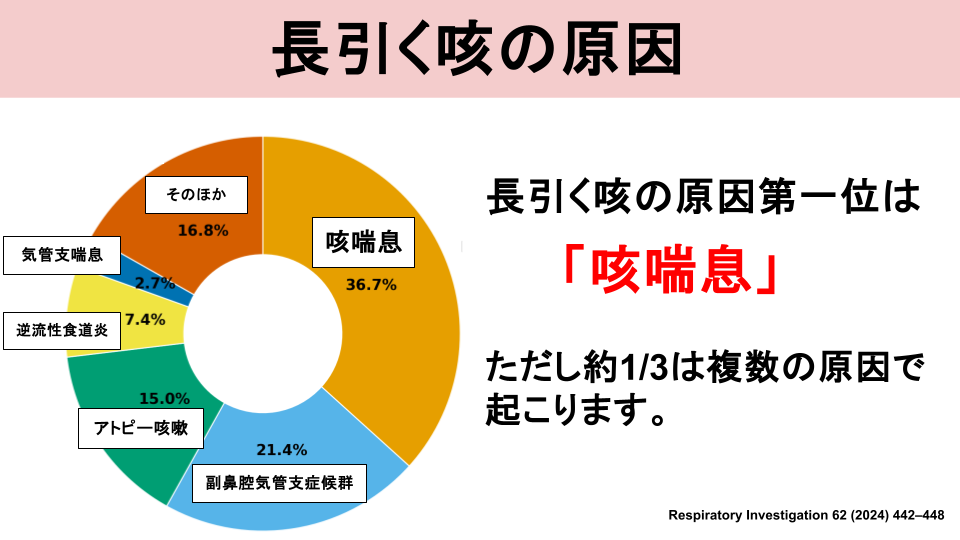

上記の図は日本の長引く咳の患者さんの原因を調べたものですが、咳喘息が最も多く、副鼻腔気管支症候群やアトピー咳嗽(がいそう)、逆流性食道炎、気管支喘息などが原因として多くあります。

そのほかにも、COPD・肺気腫や非結核性抗酸菌症、肺癌などがあり、まれですが肺結核や間質性肺炎なども咳の原因として見られます。

参考資料:

① 日本呼吸器学会 「Q1. からせき(たんのないせき)が3週間以上続きます。」

https://www.jrs.or.jp/citizen/faq/q01.html

② Y Ishiura. et al. Respir Investig. 2025 Jan;63(1):74-80.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221253452400176X?utm_source=chatgpt.com

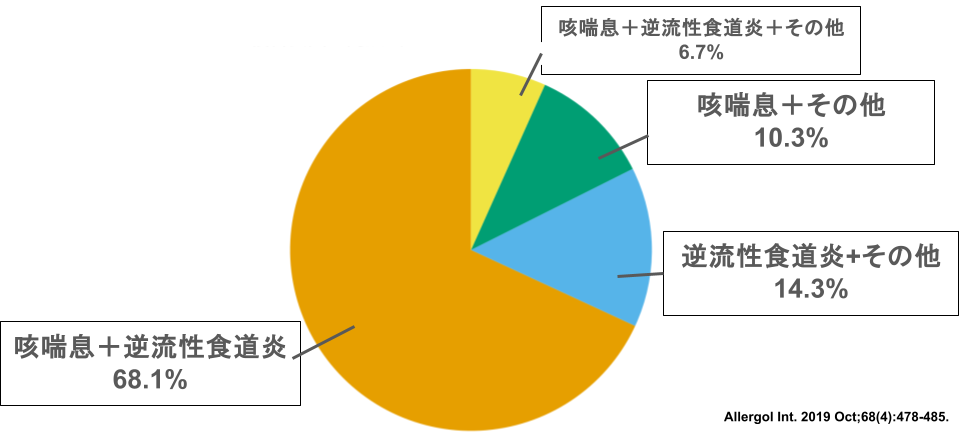

咳の原因は複数あることが多い!

実は咳の原因は一つではないこともしばしばあり、複数の要因で起こっていることがあります。長引く咳の原因を調べてみると、複数の病気が原因で起こっていることが約38%程度あるというデータもあります。長引く咳がなかなか治りにくいのはこのためで、咳喘息+逆流性食道炎のように複数の要因で咳が起こっている場合に咳喘息だけ治療しても咳が改善しません。原因を一つに絞るのではなく、複数あることを念頭において治療する必要があるのです。

下記は、複数原因がある場合の代表的な病気です。

- 咳喘息+逆流性食道炎

- 逆流性食道炎+その他

- 咳喘息+その他(副鼻腔気管支症候群やアトピー咳嗽など)

- 咳喘息+逆流性食道炎+その他

などがあります。

① 咳喘息・気管支喘息

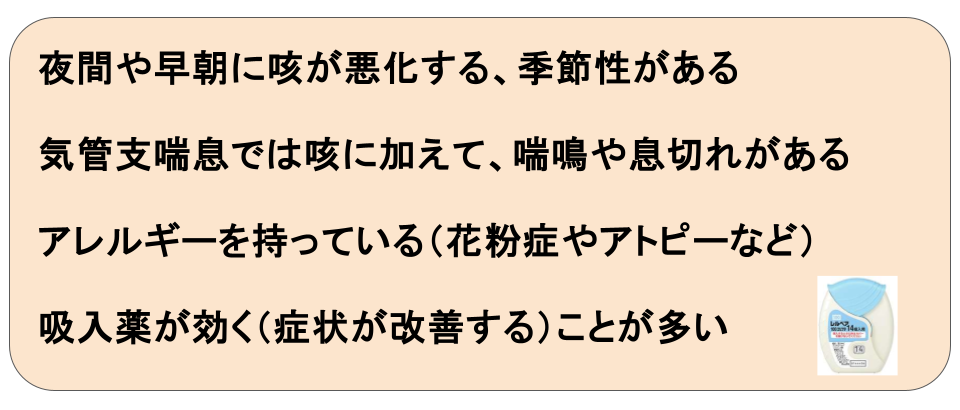

咳喘息と気管支喘息は、アレルギーが原因の多くを占め、夜間や早朝に咳が悪化し、症状に季節性があるのが特徴です。気管支喘息と咳喘息の違いは、気管支がせまくなっているかどうかです。咳喘息では、気管支はせまくならないので咳だけが続き(喘鳴や息切れはない)、肺機能検査を行っても異常は見られません。咳喘息も気管支喘息も、呼気のNO値は高くなる傾向があります。治療は吸入薬(吸入ステロイドや気管支拡張剤)で、多くの場合効果があります。

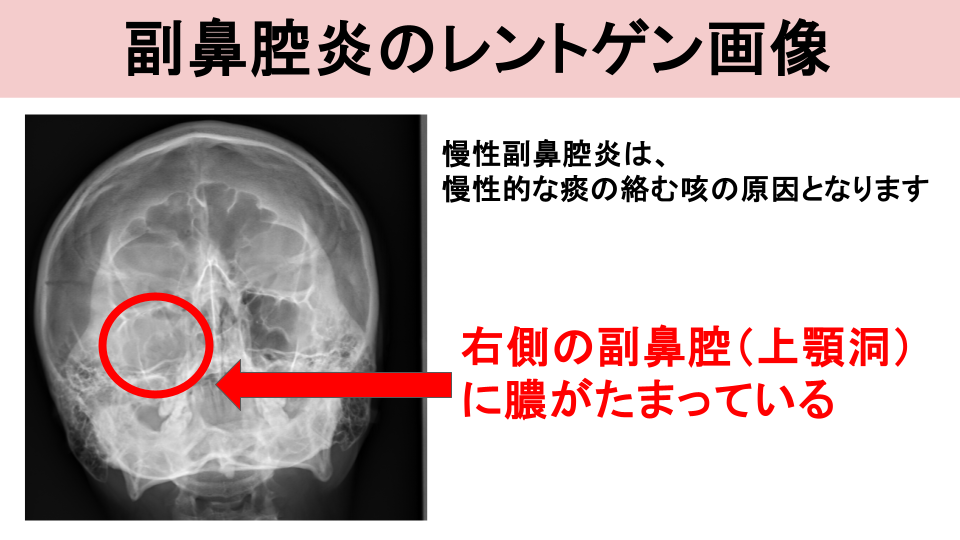

② 副鼻腔気管支症候群

慢性副鼻腔炎と慢性気管支炎(または気管支拡張症)が合併した病気です。鼻水が後ろにたれこんで(後鼻漏症状)痰の絡んだ咳が長く続きます。朝方の痰の絡む咳や再燃を繰り返すのが特徴です。マクロライドと呼ばれる抗生物質を少量長期間内服すると症状の改善が得られることがあります。

③ 喉頭アレルギー

のどの粘膜のアレルギー性炎症により、のどのかゆみ(ムズムズ・イガイガ)・違和感、頻回の咳払いが症状としてみられます。花粉や通年性(ダニ・ハウスダスト)が原因となるといわれています。症状に季節性がある(特定の季節になるとのどのかゆみや咳が出だす)のが特徴です。検査で調べる方法はなく、問診や症状で診断しますが、抗ヒスタミン薬を使用することでのどのかゆみや咳が改善します。

④ 逆流性食道炎

胃酸が逆流し、気管・気管支を刺激して咳が長く続きます。意外にも咳の原因としては多く、胃薬の投与で咳が劇的に改善することがあります。胃酸が逆流すると、胸やけ・胃もたれ・げっぷ・声枯れなどの症状が伴います。薬以外にできる治療方法・対処方法として、寝る前4時間前は食事を食べない、炭酸や香辛料などの刺激物を摂取しない、喫煙を避ける、などがあります。

⑤ 肺気腫・COPD

たばこが原因となる病気で、肺が柔らかくなり、息を吐く力が落ちることで息切れなどの症状がでます。慢性的に気道で炎症が起こることで、痰を伴う咳が長く続きます。また風邪(ウイルス感染症)や肺炎の後に、長く咳や呼吸困難が続く場合もあります(COPD急性増悪)。肺機能検査を行い診断します。治療としては、吸入の気管支拡張薬が咳や痰の効果があります。

⑥ 感染後咳嗽

感染後咳嗽(かんせんごがいそう)とは、風邪や気管支炎、肺炎などの呼吸器系の感染症が治った後も、咳だけ持続する状態を指します。原因となる感染症自体はすでに治癒しており、細菌やウイルスは体内に残っていませんが、気道が一時的に過敏になっていることで咳が続きます。

⑦ 心因性咳嗽(ストレス性の咳)

心理的ストレスや「咳の癖」が関与する慢性的な咳です。小学生〜思春期に多く、寝ている間は咳はほぼ消失し、何かに集中した時に咳が軽くなるのが特徴です。心因性咳嗽(しんいんせいがいそう)の診断には、病気がないことをしっかり調べることが重要です。呼気NO検査・肺機能検査・胸部レントゲン・CT検査などを行い、喘息・胃食道逆流・肺炎などを除外する必要があります。場合によってはメンタル科への紹介を行います。咳止め薬や抗菌薬は効きにくく、不必要な投与は避けます。

⑧ 非結核性抗酸菌症

肺に非結核性抗酸菌という種類の菌がすみ着くことで、慢性的な痰や咳、場合によっては微熱や血痰がでます。中高年の痩せ型の女性に多い病気です。3種類の抗生物質を使用して治療しますが、すべての方で治療が必要なわけではないので、呼吸器内科専門医への相談が必要な病気です。

⑨ 肺結核

肺結核は現在でも時々見られる病気で、若い人にも起こりえます。最近ではタレントの箕輪はるかさん(ハリセンボン)とJOYさんなども肺結核になっています。症状は、痰の絡む咳が長く続くことに加えて、微熱が続く、血痰が出る、体重減少、寝汗が出る、などがあれば病院で検査をしたほうがよいでしょう。胸部レントゲンや胸部CTで疑い、喀痰検査(抗酸菌塗抹・培養・PCR検査)で診断をします。

⑩ 肺がん

肺がんは、症状がなく進行していく病気で、なかなか発見の難しい病気でもあります。進行していくと、時に咳や痰、血痰や胸痛、体重減少などの症状が出ることがあります。特に血痰が出た場合は要注意で、早期に病院を受診したほうがよいでしょう。

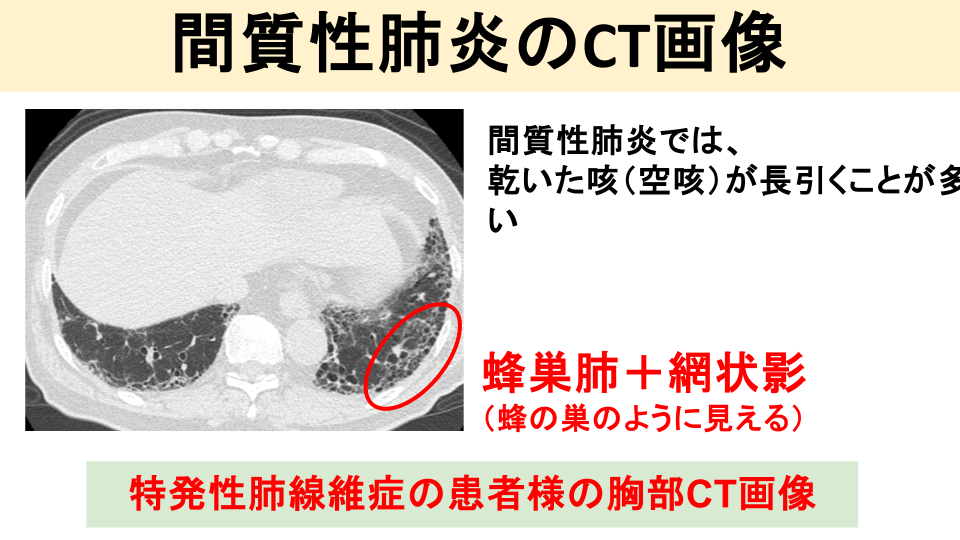

⑪ 間質性肺炎

間質性肺炎は、肺が硬くなっていく病気で、乾いた咳(空咳)が長引く続き、息切れなどの症状が出ます。原因が不明の場合が多いですが、膠原病(関節リウマチなど)や薬が原因となります。ばち指と呼ばれる特徴的な所見が指に出たり、膠原病が原因の場合は関節の腫れや皮疹が出ることがあります。胸部レントゲンや胸部CT検査で診断し、肺機能検査で肺活量や拡散能を測定することで病気の進行具合を知ることができます。

⑫ 心不全

心不全も咳の原因となることがあります。心不全の場合、夜間横になると咳が増えたり、足のむくみが増えたり、息苦しさなどの症状が出ます。胸部レントゲンで心拡大があったり、心電図で異常が見られます。利尿剤や降圧薬(血圧を下げる薬)で治療を行います。

長引く咳で行う検査

① レントゲン検査(X線検査)

特徴

- 胸部レントゲン検査は、肺炎・肺結核・肺がん・気管支拡張症などの重大な疾患を除外するために重要な検査となります。

- 副鼻腔炎や蓄膿を疑う場合は、副鼻腔のレントゲンを実施することがあります。

② 胸部CT検査

特徴

- 胸部レントゲン検査では分からない小さな変化を詳細に調べることができる検査になります。

- 間質性肺炎、軽度の気管支拡張拡張や肺炎、肺がんなどを見逃さない。

- 特に、長引く咳で原因がはっきりしない場合に有効です。

当院では、本院(御器所・荒畑院)と連携し、当日にCTを実施、結果説明することが可能です。

③ 呼吸機能検査(スパイロメトリー)・モストグラフ

特徴

- 肺活量(息を数値から)や息を吐く力を測定する検査です。

- モストグラフでは、呼吸抵抗を測定できます。

- いずれも気管支喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の診断に必要な検査です。

- 間質性肺炎の病状評価に有用な検査です。

④ 呼気一酸化窒素濃度(FeNO)測定

特徴

- 呼気中の一酸化窒素を測定し、気道のアレルギー性炎症を評価します。

- 高値の場合は「咳喘息」や「気管支喘息」の可能性が高くなります。

- 検査費用は約720円(3割負担)程度です。

メリット

- 非常に簡単な検査でお子様から実施できます。検査時間も数分程度と短時間で行うことができます。

- 吸入ステロイド治療の反応性を予測する指標にもなります。

参考資料:日本呼吸器学会 「タイプ2炎症バイオマーカーの手引き」

https://www.jrs.or.jp/publication/jrs_guidelines/20230421184330.html

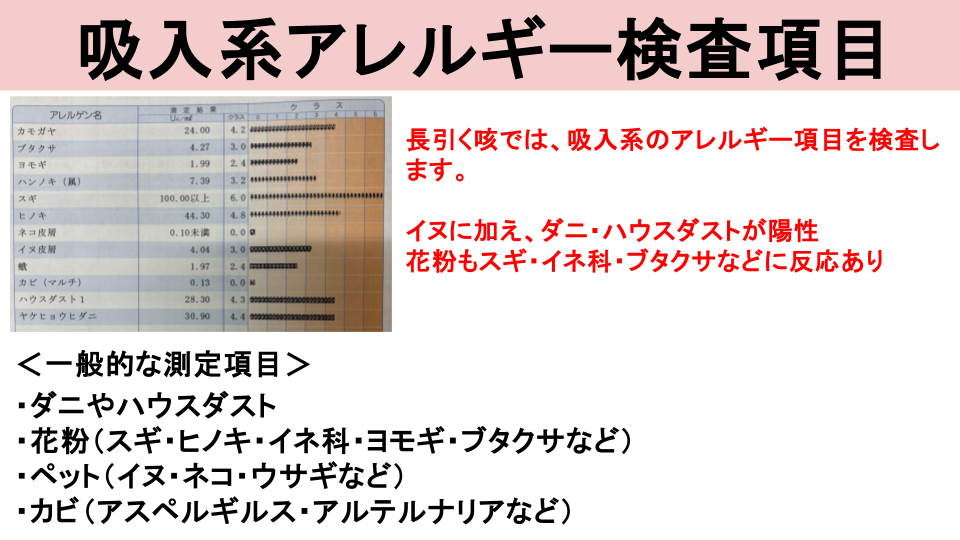

⑤ アレルギー検査(血液検査)

特徴

- スギ、ダニ、ハウスダスト、カモガヤなど、咳喘息・気管支喘息や鼻炎の原因となるアレルゲンを特定することができます。名古屋おもて呼吸器・アレルギー内科クリニック(金山駅前院)でも実施しております。

検査の例

- 特異的IgE抗体測定(ダニ・ハウスダスト・ペット・カビ・花粉など)

- 好酸球数や総IgE値の測定

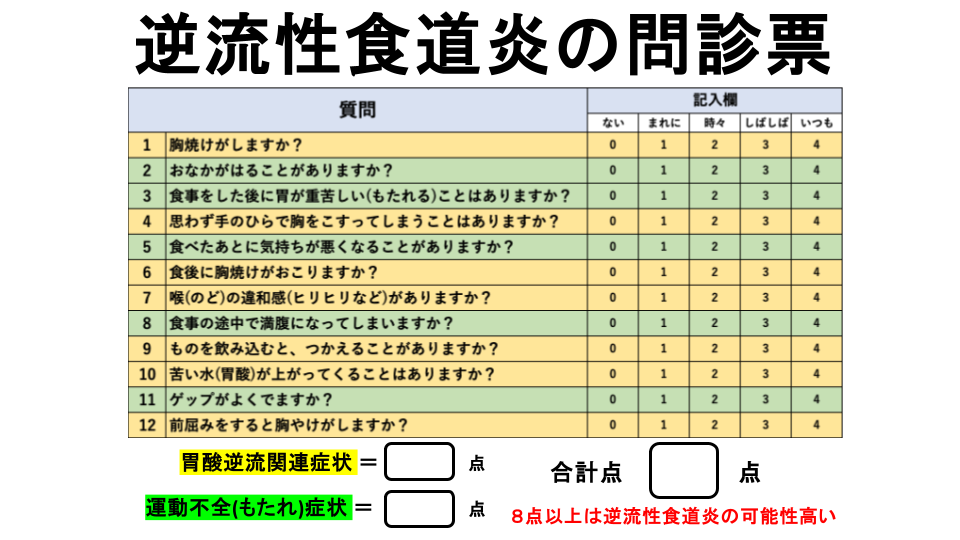

⑥ 胃食道逆流の評価

特徴

- 胃酸の逆流による咳は意外に多く見られます。

- 試験的に胃酸を抑える薬で治療を行い、改善を確認する場合もあります。

- 症状・生活習慣の問診から推定します。

以下の問診票(FSSGと呼ばれる代表的な問診表)で、8点以上ある場合は逆流性食道炎がある可能性が高くなります。場合によっては胃カメラを行い診断します。

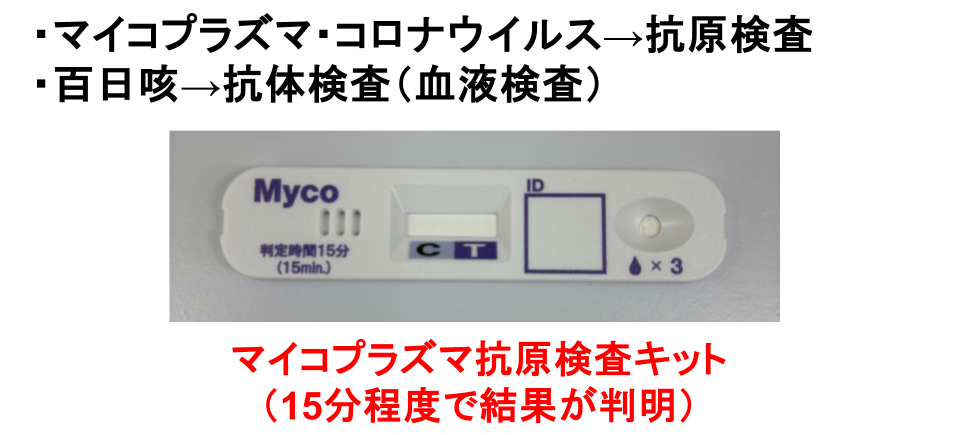

⑦ 感染症検査

特徴

- 百日咳、マイコプラズマ、などの感染後咳嗽を確認するため、血清抗体価や抗原検査を行うことがあります。血液検査は1週間程度、抗原検査は10~15分程度で結果が分かります。名古屋おもて呼吸器・アレルギー内科クリニック(金山駅前院)でも実施しております。

- 小児や家族内感染がある場合に重要です。

当院の長引く咳に対する診療アプローチ

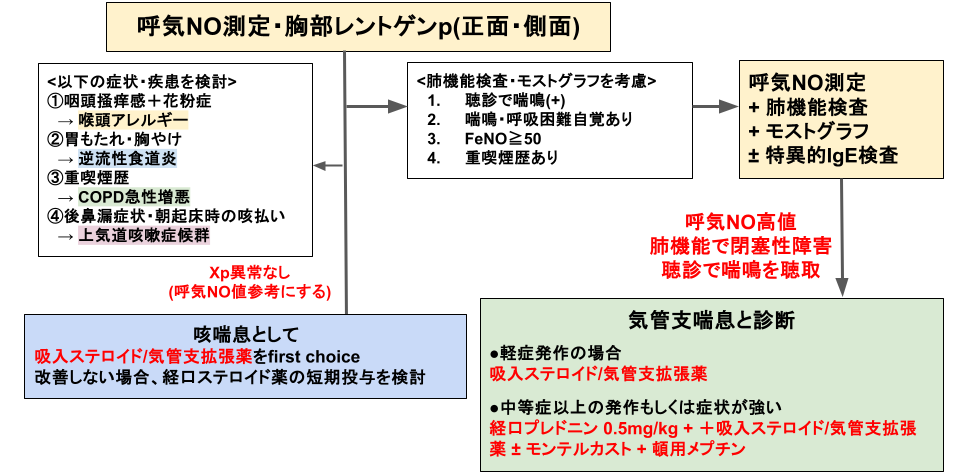

咳が2-3週間以上も長引いている場合、まず呼気NO検査や胸部レントゲンを実施します。ただし、息苦しさや喘鳴がある場合、聴診で喘鳴を聴取する場合、アレルギー体質があり喘息が疑わしい場合は、最初から肺機能検査やモストグラフ(呼吸抵抗検査)も併せて実施します。他にも重喫煙歴などがあり、肺気腫・COPDの可能性がある場合も、肺機能検査を実施します。これらの検査に、必要に応じて胸部CT検査や特異的IgE抗体検査(アレルギーの血液検査)、百日咳などの感染症検査、副鼻腔レントゲン検査を追加します。

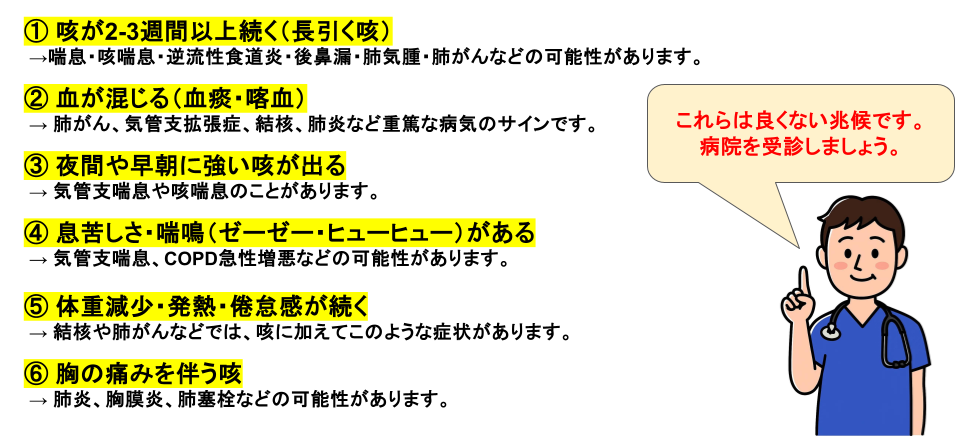

病院に受診したほうがよいときは?

長引く咳の治療方法

咳が長引いた場合、治療方法は原因に応じて行います。

以下がそれぞれの病気に対する代表的な治療薬になります。

① 咳喘息・気管支喘息

吸入治療(吸入ステロイド+気管支拡張剤)で治療を開始します。吸入薬にはたくさんの種類がありますので、患者様それぞれにあったものを選んで使用します。場合によっては、抗ロイコトリエン拮抗薬などのアレルギー薬やステロイドの内服薬の短期間の投与も行うことがあります。

② 百日咳

初期に抗生剤(クラリスロマイシンなどのマクロライド系)を使用すると、咳に対して有効な場合があります。しかし、抗生剤の主な役割は他の人への感染を防ぐことが目的です。咳に対しては、デキストロメトルファンやリン酸コデインなどの一般的な咳止めで、咳の緩和を行います。

③ 肺気腫・COPD

吸入気管支拡張剤を使用すると、咳や痰が軽減します。風邪を引いたことをきっかけに病状が悪化する(COPD急性増悪)ことがあり、この場合は吸入気管支拡張剤に加えて抗生剤やステロイドの内服薬を追加することがあります。

④ 副鼻腔気管支症候群

クラリスロマイシンなどのマクロライド系抗生物質を使用すると痰の絡んだ咳に対して有効と報告されています。

⑤ 間質性肺炎

クラリスロマイシンなどのマクロライド系抗生物質を使用すると痰の絡んだ咳に対して有効と報告されています。

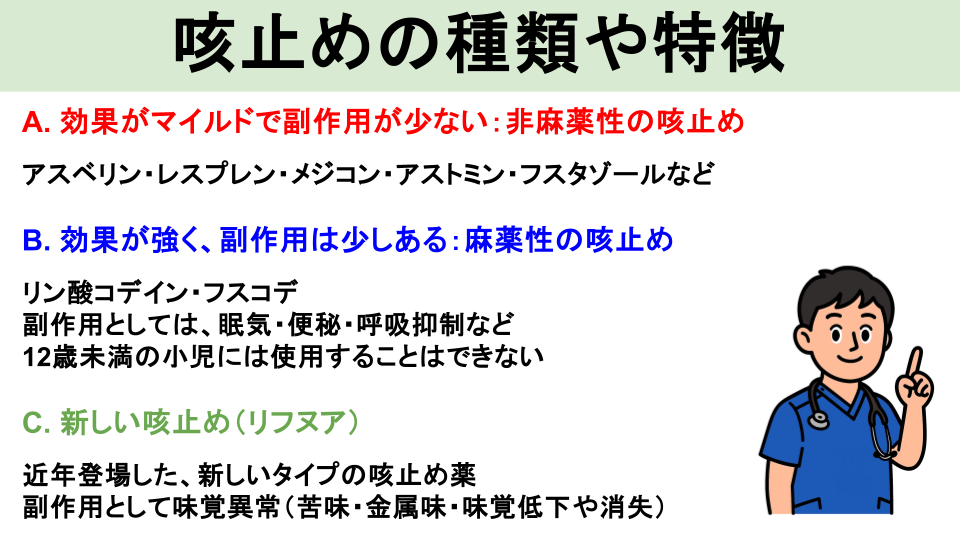

咳止め薬について

一般的な咳止めは対症療法といって、症状を緩和するのが目的で、原因に対する根本的な治療を行っているわけではありません。咳の治療は、基本的には原因(気管支喘息/咳喘息、後鼻漏、逆流性食道炎、感染など)を診断し、原因治療を優先します。ただ、原因がはっきりしない場合や、風邪などの感染症は根本的な治療がないことも多く、下記のような咳止めで様子を見ることもしばしばです。

ここでは、症状緩和を目的とした咳止めの薬について説明します。

代表的な咳止めの種類には以下のようなものがあります。

- デキストロメトルファン(メジコン)

- チペピジン(アスベリン)

- ジメモルファン(アストミン)

- エプラジノン(レスプレン)

- クロペラスチン(フスタゾール)

- フスコデ

- リン酸コデイン

- ゲーファピキサント(リフヌア)

A. 効果がマイルドで副作用が少ない:非麻薬性の咳止め

アスベリン・レスプレン・メジコン・アストミン・フスタゾールなどがこれに当たります。風邪や急性上気道炎、気管支炎の咳に広く用いられます。

B. 効果が強く、副作用は少しある:麻薬性咳止め

リン酸コデイン・フスコデなどがこれに当たります。麻薬性と聞くとびっくりするかもしれませんが、医療用のため中毒性はとても低く、比較的安全に使用することができます。副作用としては、眠気・便秘・呼吸抑制などがあります。12歳未満の小児には使用することはできません。

C. 新しい咳止め(リフヌア)

のど・気道の神経にあるP2X3受容体という“せきスイッチ”をブロックして、せき反射を起こりにくくする全く新しい薬になります。主な副作用は味覚異常(苦味・金属味・味覚低下や消失)ですが、薬を中止すると戻ります。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

https://www.kanayama-kokyuki.com/blog/#a673

参考情報:日本呼吸器学会 咳嗽・喀痰の診療ガイドライン第2版2025

https://www.jrs.or.jp/publication/jrs_guidelines/20250404085247.html

実際のケース

ケース①

|

風邪のような症状の後から咳が4週間続いている。咳あげ嘔吐もあり、一度咳が出始めると顔が真っ赤になるくらい咳が出て止まらない。職場の同僚も同じような咳をしている。乾いた咳で、痰や鼻水は今はない。喘息やアレルギーは特にない。喫煙歴はない。 |

3週間~2ヶ月続く咳は「遷延性(せんえんせい)咳嗽(がいそう)」と呼ばれ、感染症以外の咳や咳喘息、気管支喘息などの可能性が出てきます。この患者様では、スタッカートレプリーゼと呼ばれる百日咳に特徴的な、コンコンコンと短い咳が続いた後にヒューっと息を吸い込むような咳発作が出ていたため、百日咳抗体を検査したところ陽性でした。また胸部レントゲンや呼気NO検査も異常がなく、百日咳と診断しています。百日咳はボルデテラという菌によって引き起こされる感染症で、頑固な咳が長く続くのが特徴です。2-3ヶ月程度咳が続くケースもしばしば見られます。

ケース②

|

新型コロナウイルスにかかった後から咳が数か月続いている。夜横になると咳が増えて、息苦しさを感じる。過去にも風邪を引いた後に咳が数週間長引いたことがあった。子供の頃、喘息だったが小学校の頃には治っていた。最近仕事が忙しくストレスが多い。 |

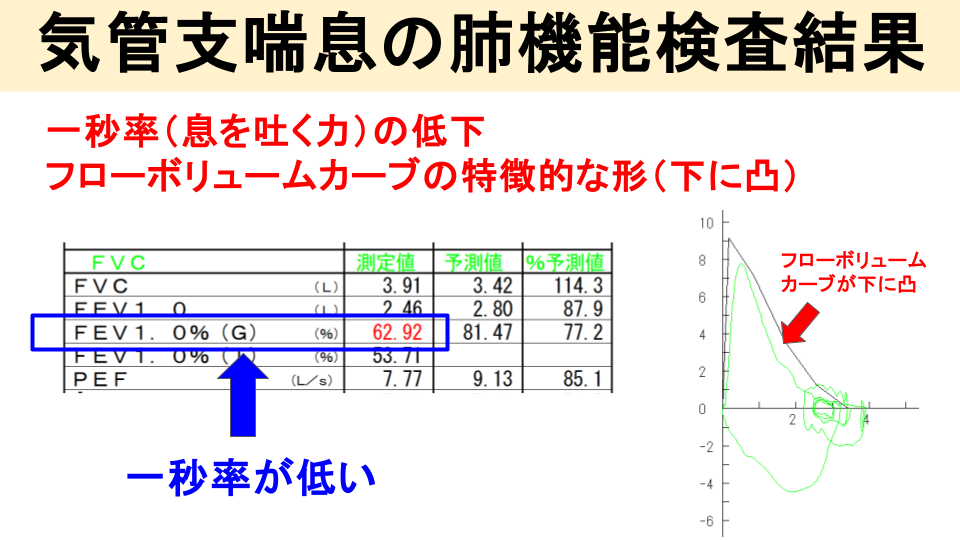

咳が数か月続き、息苦しさや喘鳴(ゼーゼー・ヒューヒュー)を伴っている場合、気管支喘息やCOPDの可能性があります。前者は比較的若い方でアレルギーを持っている方が多く、後者は喫煙歴が長く普段から慢性的な息切れや痰などの症状がある方が多いです。そのほかにも、心不全でも同様の症状が出ることがあり、別名「心臓喘息」ともいわれています。このような病気を調べるために呼気NO検査・肺機能検査・胸部レントゲン検査・心電図などをまず行います。

この方では、呼気NO値が高く、一秒率が低下していることから気管支喘息と診断しました。吸入薬による治療を開始後、咳や息苦しさの症状が改善しています。幼少期の喘息は、小学校や中学校にあがる頃に一旦治ることがありますが、その後約3割の方が大人になってから再発すると言われています。これには、成人になってストレスが増えたり、タバコを吸うようになったり、体重が増えたり、生活環境が変わったり、様々な要因があると考えられています。

ケース③

|

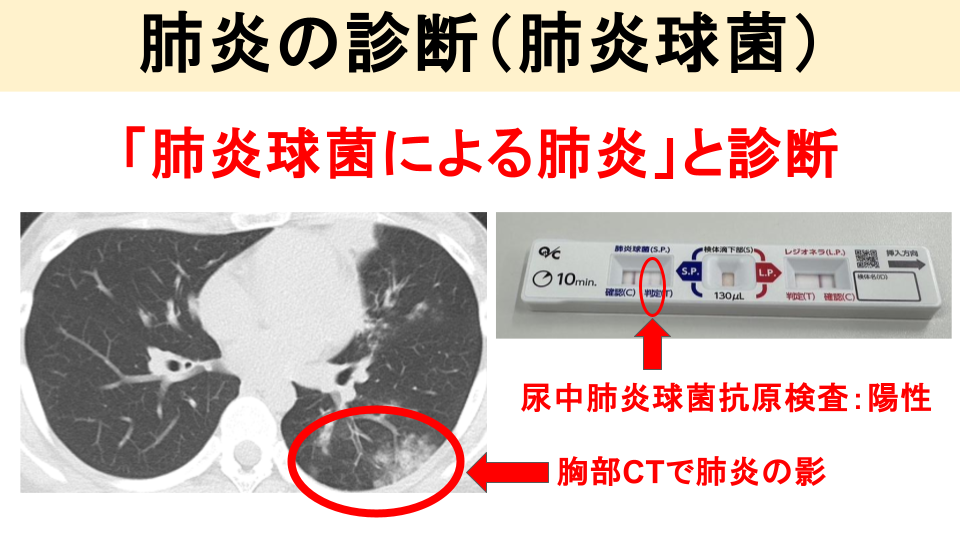

2週間前にのどの痛みなどの風邪症状があり、それから咳が続いている。数日前から発熱や痰が出始め咳が悪化したため受診。1週間前に温泉旅行に行った。 |

熱に加え、痰を伴う咳が出ており聴診で水泡音が聴取されたため、胸部レントゲン・CT検査を実施したところ、肺炎の影が見られました。また原因となった菌は、尿の検査で調べることができます(15分程度で判明)今回は、肺炎球菌とよばれる菌で肺炎の原因としては最も多い原因菌になります。抗生物質の投与で速やかに熱が下がり、咳や痰も改善していきました。現在は肺炎球菌ワクチンがありますので、肺炎球菌による肺炎やその重症化を防ぐことができます。

また今回のケースの場合、温泉旅行にも行っているためレジオネラ肺炎の可能性も考えましたが、尿中レジオネラ抗原検査では陰性でした。

院長からのメッセージ

長引く咳には、ぜんそく、咳喘息、後鼻漏、胃食道逆流、感染後など原因がいくつもあります。自己判断で様子を見続けるより、早めの評価が回復への近道です。 当院では呼吸器専門医が問診・診察を丁寧に行い、必要に応じて胸部レントゲンやCT、呼気NO、スパイロメトリー等を組み合わせ、あなたに合った治療計画を一緒に考えます。 「ずっと咳が続く」「夜や会話で悪化する」「市販薬で良くならない」……そんな時は遠慮なくご相談ください。

長引く咳には、ぜんそく、咳喘息、後鼻漏、胃食道逆流、感染後など原因がいくつもあります。自己判断で様子を見続けるより、早めの評価が回復への近道です。 当院では呼吸器専門医が問診・診察を丁寧に行い、必要に応じて胸部レントゲンやCT、呼気NO、スパイロメトリー等を組み合わせ、あなたに合った治療計画を一緒に考えます。 「ずっと咳が続く」「夜や会話で悪化する」「市販薬で良くならない」……そんな時は遠慮なくご相談ください。

記事作成:

名古屋おもて呼吸器・アレルギー内科クリニック

呼吸器内科専門医・医学博士 表紀仁