息切れは「空気が足りない」「呼吸が苦しい」と感じる症状で、肺や気管支などの呼吸器の病気だけでなく心臓・血液・神経・筋肉・精神的な問題など全身の病気が原因になり得ます。時には命に関わる病気が潜んでいることがあるので、注意が必要です。

ここでは息切れに関して、すぐに受診が必要な場合や、原因・対処法について解説したいと思います。

以下のような症状がある方は参考にしてください。

- 階段や坂道で動悸・息切れが強い

- 安静にしていても呼吸が苦しい

- 呼吸が浅く、息が吸いにくい

- 横になると息が苦しい

- 急に胸が痛くなって息がしにくい

目次

すぐに受診が必要な状態

呼吸が苦しいというのは、血液中の酸素濃度が低くなっている場合があり、場合によっては命に関わります。

以下に当てはまる場合は、すぐに病院を受診したほうがよいでしょう。

- 突然の激しい息切れ

- 強い胸の痛みがある

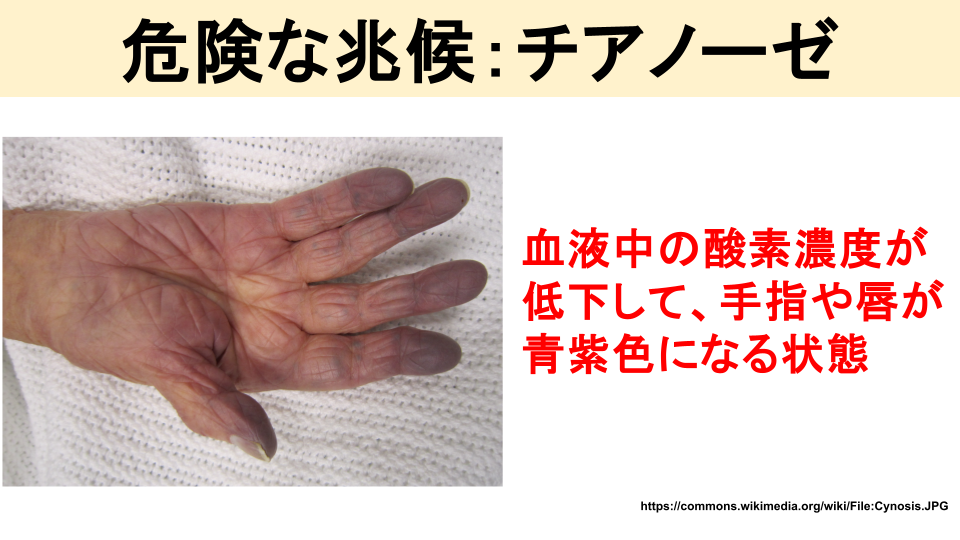

- 唇や指先が青紫色になっている(チアノーゼ)

- SpO2値が90%より低い値となっている

- 高熱や血痰、急速な呼吸回数増加がある

このような症状になる病気としては、肺塞栓(肺の動脈に血が詰まってしまう病気)、心筋梗塞・大動脈解離、気胸、肺炎、心不全、アナフィラキシー、喘息発作などがあります。これらは放っておいても良くならない上に悪化していきますので、すぐに病院を受診したほうが良い状態です。

血液中の酸素濃度が下がると、唇や指先が青紫色になります。これをチアノーゼと言い、危険なサインです。

息切れの原因

息切れの原因は多岐にわたり、また原因となる臓器も様々です。

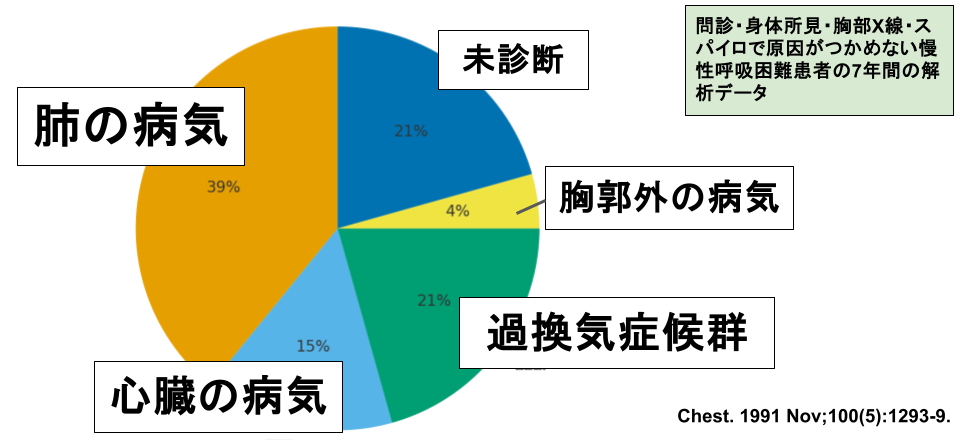

下記の研究データによると、呼吸器や心臓の病気、過換気症候群が原因として多くみられます。

①呼吸器の病気

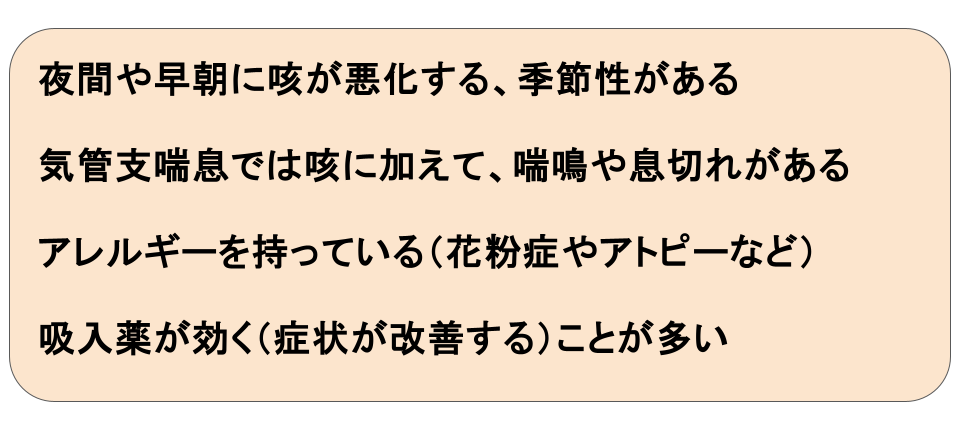

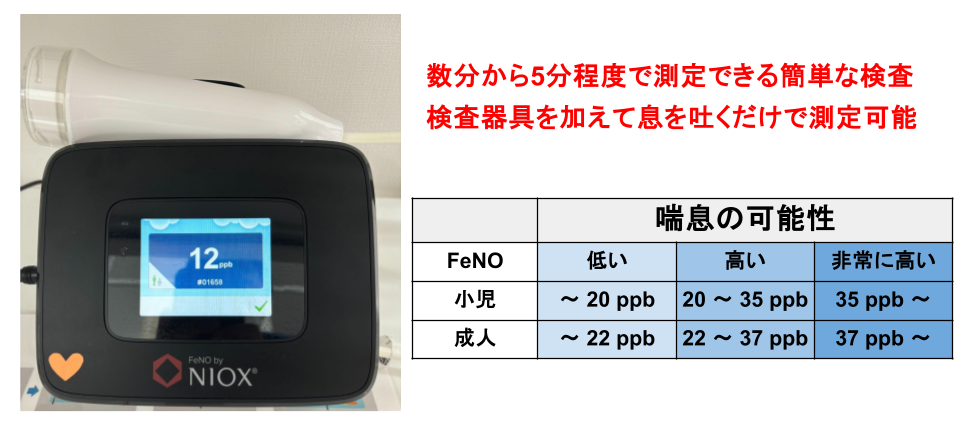

気管支喘息

気管支喘息の症状としては、夜間・早朝の咳や呼吸の時にぜーぜー・ヒューヒューとなる喘鳴が特徴的です。検査で、FeNO高値や肺機能で閉そく性障害があると診断されます。吸入薬が効果があります。詳細はこちら。

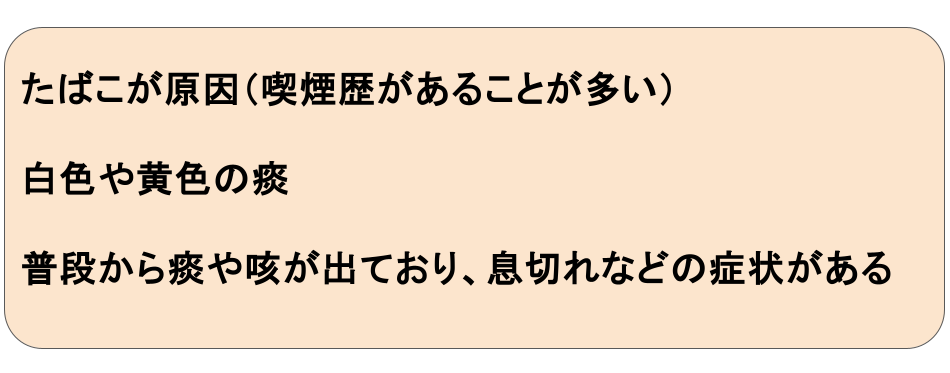

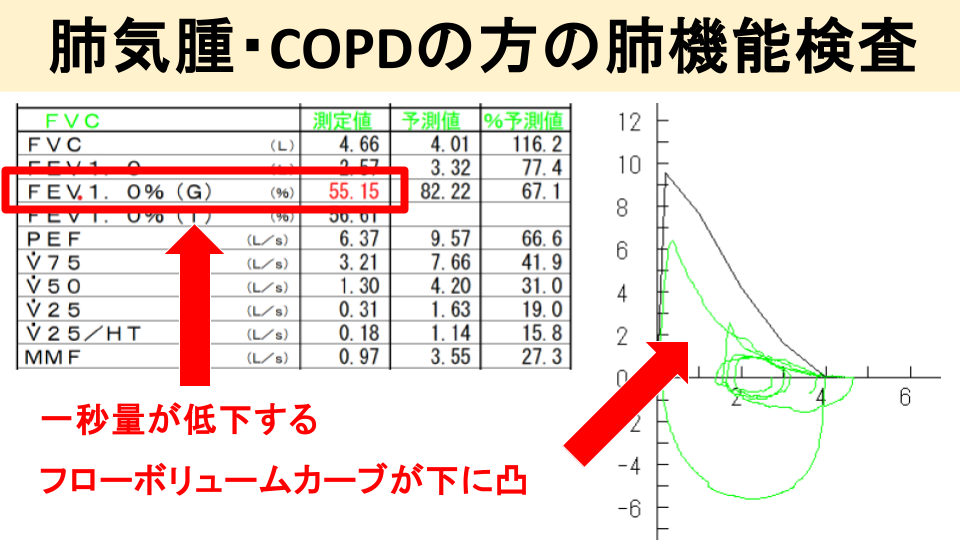

COPD(慢性閉塞性肺疾患)

長年喫煙している方がなる病気です。階段・坂での息切れや慢性的な痰の絡む咳が特徴です。風邪を引くと咳が長引いたり、肺炎になると重症化するリスクが高いです。詳細はこちら。

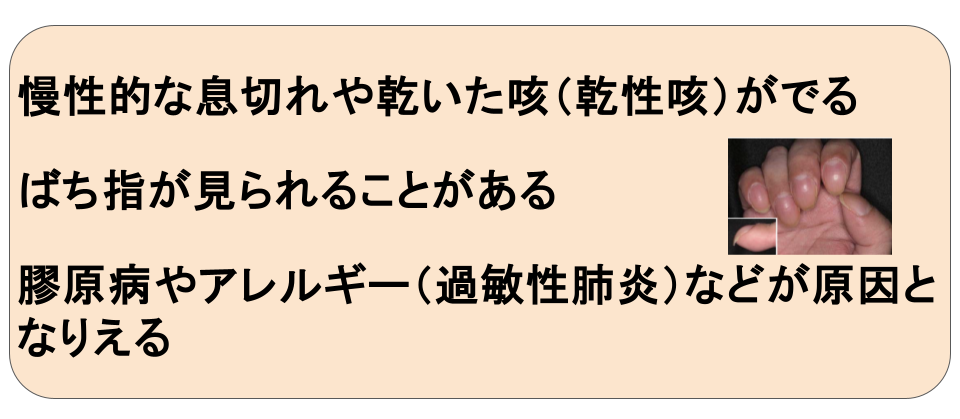

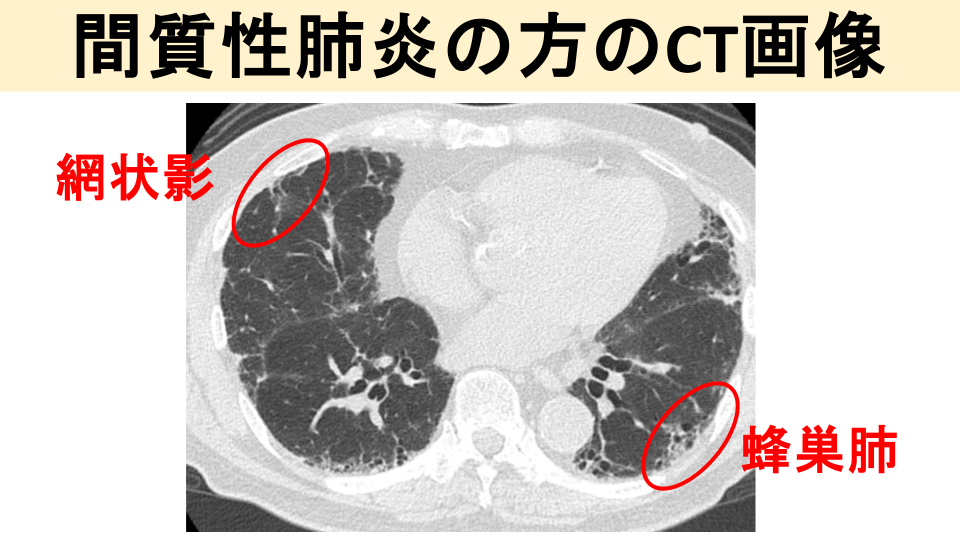

間質性肺炎

歩いたときの息切れ、乾いた咳(乾性咳)、ばち指などの症状が見られます。胸部のレントゲンやCTで網状影・スリガラス影が見られます。詳細はこちら。

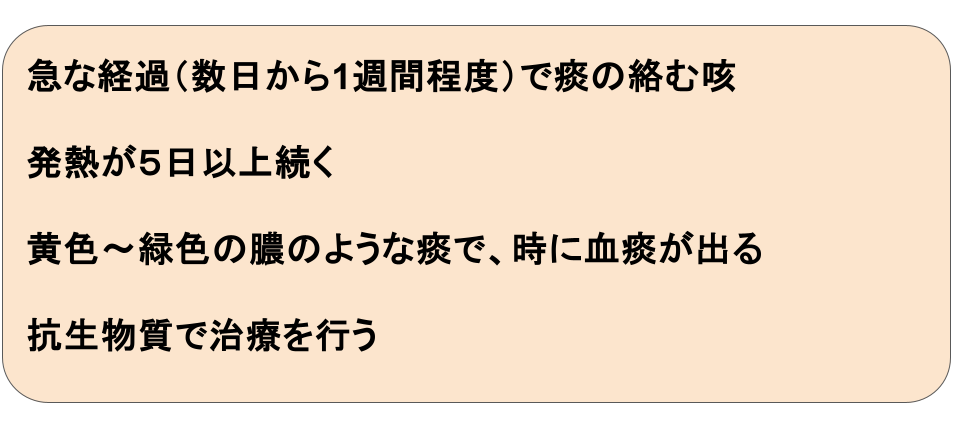

肺炎・気管支炎

5日以上続く発熱、咳、痰などの症状が見られます。胸部レントゲンで浸潤影という異常な影が見られることで診断します。抗生物質を使用すると、症状がはやく改善します。詳細はこちら。

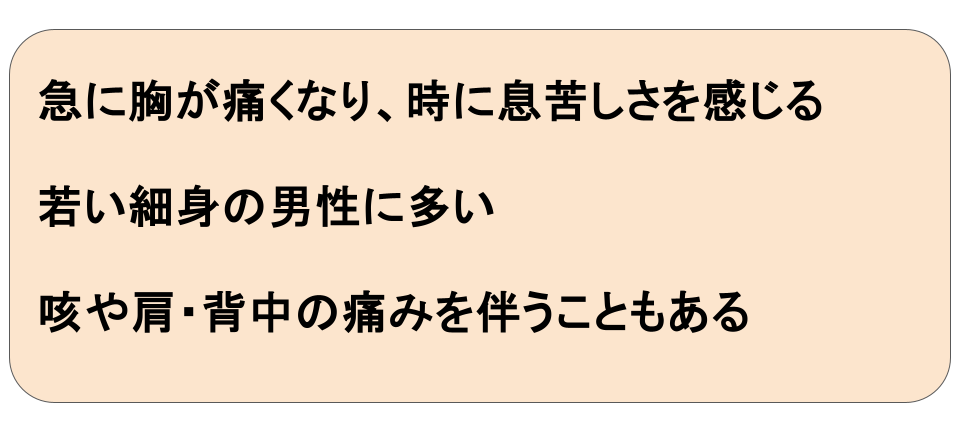

気胸

突然の胸痛と息切れが特徴です。聴診で片側の呼吸音低下しており、胸部レントゲンで肺がしぼんでいることが確認できます。詳細はこちら。

肺血栓塞栓症(PE)

急性に息切れ、胸痛、頻脈が出てきます。下肢静脈血栓症が原因となることがあり、このやような場合、片方の足のふくらはぎ痛くなったりします。血液検査でDダイマー値が上昇しており、造影CT検査を行うと肺に詰まった血栓が確認できます。

②心臓の病気

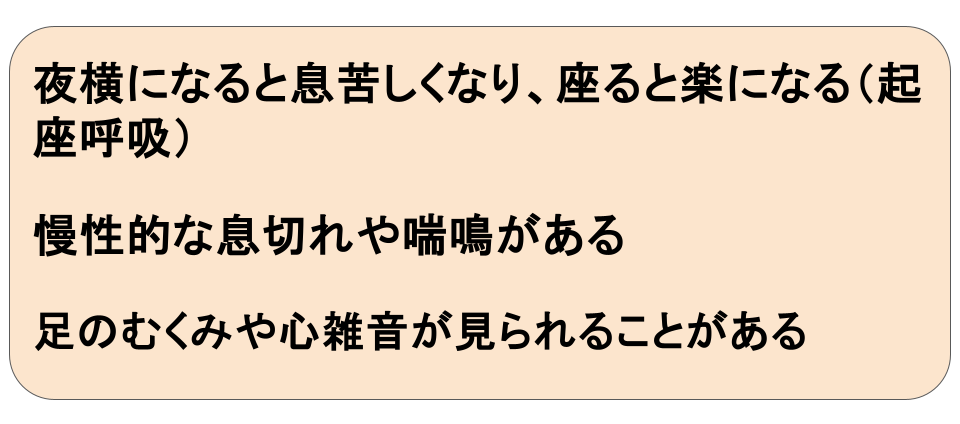

息切れの原因として、心不全はしばしばみられます。

- 心不全:横になると苦しい(起坐呼吸)、夜間発作性呼吸困難、下腿浮腫。BNP上昇。

- 心筋梗塞・不整脈:労作時胸部圧迫感、動悸に伴う息切れ。

③血液の病気

貧血があると息切れが起こり、動悸や時には皮膚が蒼白になるといった症状を伴います。血液中のヘモグロビンには全身の臓器に酸素を届けるという役割があるため、貧血でヘモグロビン値が低下すると息切れが出てきます。貧血の原因には、胃潰瘍や大腸がんなどにより出血が続いている場合もあるので注意が必要です。女性の場合は月経による出血が多い、といったことが原因として多くあります。

④ホルモンの病気

甲状腺ホルモンに異常が出ると、息切れ・動悸といった症状が出ることがあります。甲状腺は首にある臓器で、ホルモンが過剰に出るバセドウ病や、逆にホルモンがあまりでなくなってしまう橋本病などがあります。

⑤神経や筋肉の病気

肺は横隔膜や周囲の筋肉によって膨らみます。そのため、病気でこれらの筋力が落ちたり、筋肉を支配する神経の病気などでは、肺が膨らみにくくなり(肺活量が低下し)息切れが起こることがあります。 筋肉・神経の病気では、重症筋無力症や筋萎縮性側索硬化症などがあります。これらの病気では、胸部レントゲンやCT画像では異常がなく、肺活量が低下しているといった検査結果が見られます。疑わしい場合は、神経内科専門医に紹介いたします。

⑥その他

不安(パニック)障害・過換気症候群では呼吸が苦しくなることがあります。過換気症候群では、急に呼吸が苦しくなり、「息がうまく吸えない」「空気が入ってこない」などの症状が現れます。若い方にやや多く、強い不安・緊張・怒りなどのストレスイベントが引き金になることが多いですが、明確なきっかけがない場合もあります。パニック障害と症状が重なることがあり、パニック障害の約半数に過換気、過換気症候群の約4分の1にパニック障害がみられます。

参考資料:日本呼吸器学会HP 「Q10. 坂道や階段を登る時、息が切れます。」

https://www.jrs.or.jp/citizen/faq/q10.html

どのような検査を行う?

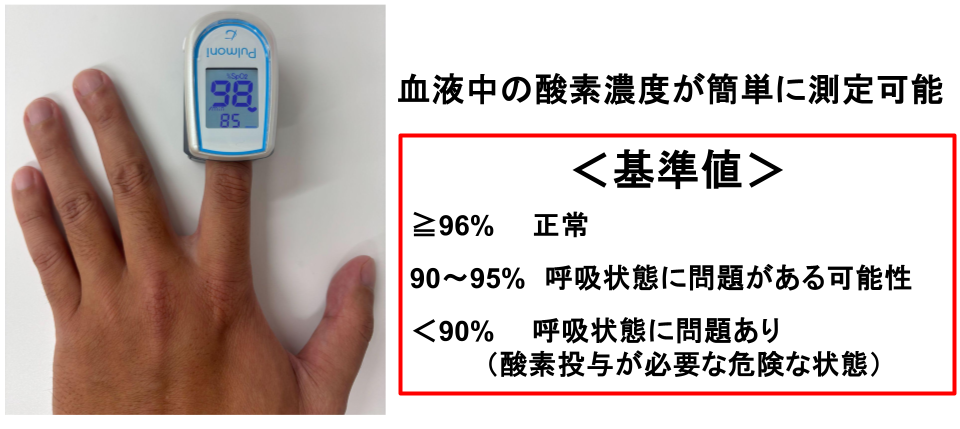

①SpO2の測定(パルスオキシメーター)

血液中の酸素濃度は、指で簡便に測定することができます。マニュキュアやネイルをしていると、測定ができない場合があります。

SpO2値の基準値は以下の通りです。

- ≧96%…正常

- 90~95%…呼吸状態に問題がある可能性

- <90%…呼吸状態に問題あり(酸素投与が必要な危険な状態)

SpO2が90%より低いと「呼吸不全」といい、命に危険がある状態です。この場合は速やかに酸素投与を行う必要があります。

②胸部レントゲン・CT検査

胸部レントゲンでは、多くのことが分かります。間質性肺炎では、網状影といってモヤモヤした影やすりガラス影が肺の下の方に見られます。肺気腫やCOPDの患者さんでは、肺が過膨張といって通常よりも良く膨らみ、横隔膜が下にさがる兆候が見られます。また心不全の方では、心臓が通常よりも大きくなり、場合によっては胸水といって肺に水が溜まる所見が見られます。

一方で、気管支喘息や肺塞栓の方では、あまり異常が目立たないこともしばしばあります。慢性的な息切れがある場合は、まずは胸部レントゲンを撮影し肺で何が起こっているか、全体像を把握する必要があります。

もし胸部レントゲンで異常が見られた場合は、胸部CTを実施します。間質性肺炎の病型パターンや肺気腫がどの程度進んでいるかなど、より詳細なことが分かります。

③スパイロメトリー

肺機能検査はを行うと肺活量(息を吸う力)や一秒量・一秒率(息を吐く力)などが分かります。間質性肺炎や神経筋疾患の方では、肺活量という息を吸う力が低下します。肺気腫・COPDや気管支喘息の方では、一秒量という息を吐く力が低下します。

また当院では、モストグラフという機械で呼吸抵抗値を計測することができます。呼吸抵抗は、気管支喘息や肺気腫・COPDなどの病気で高くなることがあります。モストグラフは通常のクリニックにはない機械で、当院ではより詳細な呼吸機能検査を実施することができます。

④呼気NO値(FeNO)

気管支喘息の方では、呼気のNO値が高くなる傾向があります。検査はとても簡単で、検査機器を加えて息を吐くだけで、数分程度で測定できます。

⑤採血・血液検査

以下の項目を測定することがあります。

- BNP:心不全の場合高くなります。

- 血算(Hb・好酸球):貧血の場合、低くなります。喘息などのアレルギー疾患では好酸球が高くなることがあります。

- Dダイマー:肺塞栓の場合、高くなります。

- KL-6:間質性肺炎の場合、高くなります。

- 甲状腺ホルモン:甲状腺の病気では異常値がでます。

⑥心電図・心エコー

心不全などの心臓の病気では、心電図や心エコーで異常がみられます。診察で足のむくみや心雑音がみられた場合、または胸部レントゲン画像でも心拡大がみられた場合には、さらに心不全の可能性が高くなります。

(当院では心エコー検査は実施しておりません)

当院(名古屋おもて呼吸器・アレルギー内科クリニック)では、呼吸機能検査・FeNO・胸部レントゲン検査・胸部CT検査(本院のみ)を活用し、検査〜治療まで院内で一貫評価が可能です。

治療・対処法

息切れの治療は、病気によって異なります。

以下がそれぞれの病気に対する代表的な治療薬になります。

①吸入薬

気管支喘息や肺気腫・COPDの患者様の場合は、吸入薬(吸入ステロイドや気管支拡張剤)を使用します。吸入薬にはたくさんの種類があり、それぞれの患者様にあった薬剤を使用します。

②降圧剤・利尿剤

慢性心不全の場合、降圧剤や利尿剤を使用します。心不全の患者様では、血圧が高くならないことが重要です。

③抗線維化薬

間質性肺炎の患者様では、病気のタイプによりますが抗線維化薬と呼ばれる薬を長期的に内服します。病気の進行を遅らせるためです。抗線維化薬には、ニンテダニブ(オフェブ🄬)やピルフェニドン(ピレスパ🄬)などがあります。

④リハビリ・呼吸法

COPDの患者様では、口すぼめ呼吸や呼吸リハビリテーションが重要です。

よくある質問(FAQ)

検査はどれから受けるべき?

まずは問診・診察・SpO₂の測定・胸部レントゲン検査を行います。必要に応じて肺機能検査・呼気NO検査・心電図・胸部CT検査を実施します。

息切れ=肺の病気ですか?

いいえ。心不全・貧血・甲状腺異常・不安障害など全身の様々な病気で起こります。

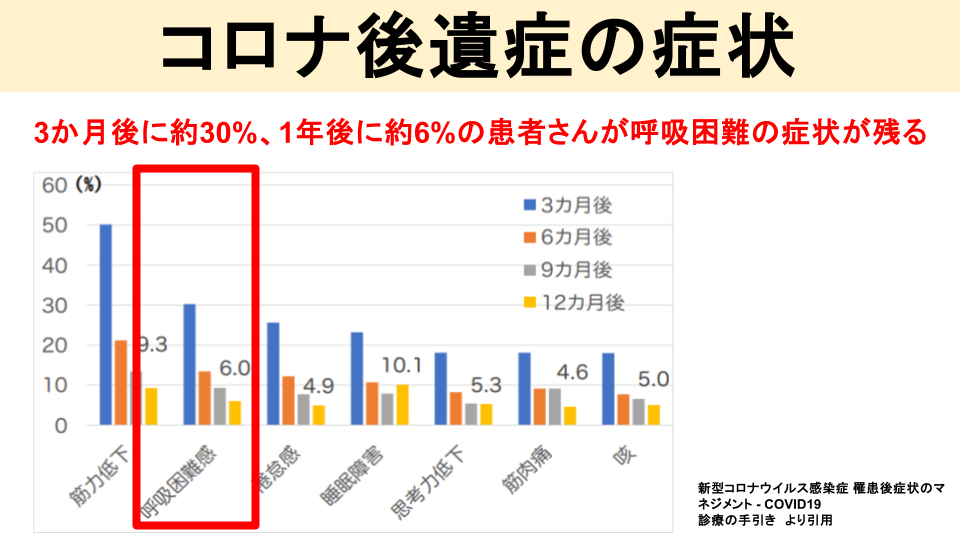

コロナ後遺症で息切れが続く場合は?

呼吸困難は、コロナ後遺症としてしばしばみられます。過去の報告では、3か月後に約30%、1年後に約6%の患者さんが呼吸困難の症状が残る、というデータもあります。

原因としては、肺・心臓・筋力低下など複数要因が絡むことがあります。コロナウイルス感染症の後に肺炎を発症した場合、重症であるとのちに線維化といって肺機能に障害が残ることが報告されています。このような場合は、胸部CTで異常な影がみられ、肺機能検査でも肺活量が低下していることがあります。そのほかにも、コロナウイルス感染症後に気管支喘息を発症した場合や、もともと肺気腫やCOPDがあり急性増悪によって息切れが悪化することもあります。

参考資料:新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kouisyou_qa.html

院長からのメッセージ

息切れは「年齢のせい」「体力不足」と考えがちですが、実は心臓や肺、血液の病気などが隠れていることも少なくありません。とくに階段や坂道での呼吸困難、咳や痰を伴う息切れ、夜間や安静時にも続く呼吸苦は、早期に精査が必要です。

息切れは「年齢のせい」「体力不足」と考えがちですが、実は心臓や肺、血液の病気などが隠れていることも少なくありません。とくに階段や坂道での呼吸困難、咳や痰を伴う息切れ、夜間や安静時にも続く呼吸苦は、早期に精査が必要です。

当院では、呼吸器専門医による診察に加え、胸部レントゲン・肺機能検査・呼気NO検査・心電図・採血などを組み合わせ、息切れの原因を丁寧に調べてまいります。また、名古屋市内の大学病院や基幹病院との連携も行い、必要に応じて速やかに高次医療機関へ紹介する体制を整えています。

「ちょっと気になるけど病院に行くほどではないかな…」と思っているうちに症状が進行してしまうケースもあります。少しでも不安を感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。

記事作成:

名古屋おもて呼吸器・アレルギー内科クリニック

呼吸器内科専門医・医学博士 表紀仁